陝西11項考古發現入選“百年百大考古發現”

人民網西安10月18日電(李志強)10月18日,第三屆中國考古學大會在河南省三門峽市開幕,由國家文物局指導,中國考古學會、中國文物報社主辦的“百年百大考古發現”正式發布,陝西有11項考古發現成功入選。

據了解,11項考古發現分別是新石器時代的陝西神木石峁遺址、陝西西安半坡遺址、陝西臨潼姜寨遺址﹔兩周時代的陝西寶雞周原遺址、陝西西安豐鎬遺址、陝西鳳翔秦雍城遺址﹔秦漢時代的陝西漢長安城遺址、陝西秦咸陽城遺址、陝西秦始皇陵﹔以及三國至隋唐時期的陝西法門寺遺址、陝西唐大明宮遺址。其中,6項考古發現位於西安市。

陝西西安半坡遺址

半坡遺址發現於1953年春季,1954年—1957年,中國科學院考古研究所石興邦先生主持對半坡遺址進行了5次發掘,出土遺物上萬件,主體遺存的文化性質屬於仰韶文化早期的半坡類型,距今約7000年—6000年。半坡是中國境內首次採用聚落考古的先進理念大規模揭露的古代聚落遺址,在當時全國范圍內樹立了聚落考古的標杆,在世界考古領域都具有極其重要的地位。

1958年,國家在半坡遺址上建起中國第一座遺址博物館,成為新中國文化遺產保護的典范。該館收藏各類文物18000余件,其中三級以上文物4000多件,化石標本300余件,新石器時代的人類和動物骨骼標本若干。

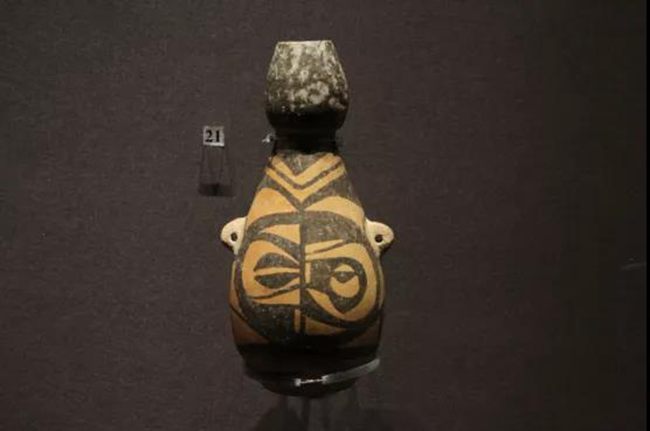

陝西臨潼姜寨遺址出土文物

姜寨遺址位於西安市臨潼區城區,是我國黃河流域新石器時代一處以仰韶文化遺存半坡類型為主的史前聚落遺址,距今約6700年,總面積約6萬平方米,是我國二十世紀重要的考古發現之一。該遺址也是我國第一次全面揭露聚落遺址,成為仰韶文化分期、仰韶文化聚落與社會研究等重大課題研究的典范。

陝西西安豐鎬遺址出入文物

作為第一個在西安建都的都城遺址,豐鎬遺址的聚落布局一直是考古工作的重心。1933年,前北平研究院史學會的徐旭生、蘇秉琦等在灃河沿岸開展第一次考古調查,開啟了豐鎬遺址考古的序幕,時至今日,考古工作歷經了八十多年,已經取得一系列重要發現和研究成果。

僅以西周時期的遺存發現與研究成果而言,可以總結為四個方面:初步確立豐鎬遺址的區域分布范圍,年代和性質﹔建立西周考古的分期斷代標尺﹔確定先周文化與西周文化劃分標准﹔發現大型宮殿基址與建筑區,鑄銅、制骨、制陶等手工業作坊遺址,以井叔家族為代表的貴族墓地,多處青銅器窖藏等大批西周遺存,為全面掌握豐鎬遺址地下遺存分布狀況和聚落布局提供了大量材料。

陝西漢長安城遺址

漢長安城作為西漢和新莽的都城,是全國政治、經濟、軍事和文化的中心。經過65年考古探索,考古工作者基本搞清了漢長安城的平面形狀和規模、城牆和城壕的結構、城門與城內大街的形制、城內外水系的分布,以及未央宮與長樂宮、桂宮、北宮的范圍和布局、武庫的位置和建筑配置、西北部手工業作坊的種類等。以南郊禮制建筑為代表,城郊的面貌也逐漸清晰起來。

“漢長安城遺址是古人留給我們的珍貴文化遺產,具有極高的發掘和研究價值。”相關考古專家表示,“同時,漢長安城遺址在科學保護的基礎上,也具有展示、傳承歷史文化傳統的現實作用。”

陝西秦始皇帝陵園的秦兵馬俑坑

秦始皇帝陵園又名“麗山園”,是中國古代帝王陵墓中規模最為宏大、埋葬最為豐富的一座大型陵園。

秦兵馬俑坑是秦始皇帝陵龐大陪葬體系的一部分,一號兵馬俑坑於1974年發現,1979年建成保護大廳並對外開放,被譽為“世界第八大奇跡”“二十世紀考古史上的偉大發現之一”。在此后的考古發掘中,又在1976年相繼發現了二、三號兵馬俑坑。除了內涵豐富的陪葬坑,秦陵地宮中的水銀模擬了秦帝國的版圖,彰顯出秦始皇“西涉流沙,南盡北戶。東有東海,北過大夏”的追求。

陝西唐大明宮遺址

隋唐都城長安城開創了整齊劃一、秩序均衡的棋盤型都城模式,地處長安城東北的唐代三大宮城之一的大明宮,則是唐代使用時間最長的政治中心。

大明宮考古從1957年開始,分為三個階段。1957年到1962年,通過勘探和局部發掘,有了非常重要的大明宮實測圖。1963年到1994年,著重發掘調查某一個宮殿或單元建筑的遺址﹔1994年到現在,配合進行遺址保護、遺址展示以及遺址公園的建設。

依據60多年的大明宮考古資料基礎,及考古測定的數千個定點定位的數據,大明宮得以整體保護下來,建成了大明宮國家考古遺址公園。並於2014年6月22日,在第38屆世界遺產委員會會議上,作為中國、哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國聯合申遺的“絲綢之路:長安-天山廊道的路網”中的一處遺址點成功列入《世界遺產名錄》。(圖片來源:陝西省文物局漢唐網)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量