丹青歲月入廊宇

任今民正在創作(資料照片)。

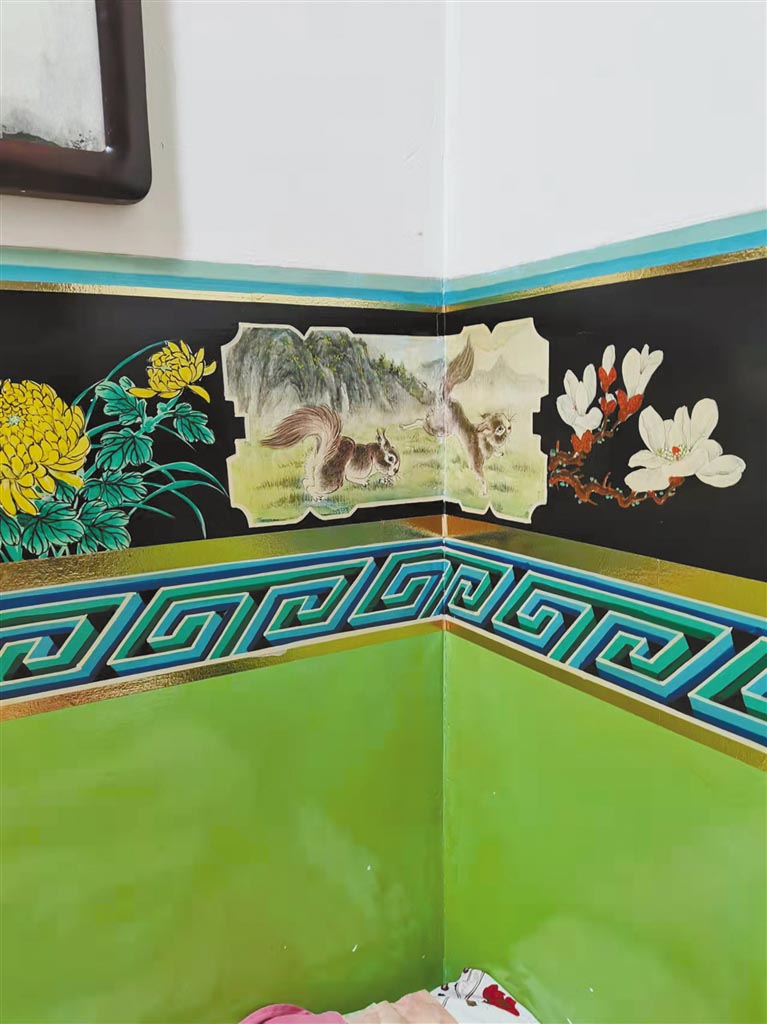

陝北炕圍畫。 本報記者 師念攝

榆林老街星明樓上的陝北匠藝丹青色彩絢麗。 本報記者 師念攝

3月,春回大地,萬物明媚。陽光照射下,榆林老街“六樓騎街”的雄姿令人著迷。陝北匠藝丹青裝飾下的建筑古香古色,吸引著游人的目光。

所謂丹青,經過漫長的歷史發展,現已經分化為文人丹青和匠藝丹青兩大類。文人丹青實際上已成為一種純繪畫,而陝北匠藝丹青是不折不扣的實用繪畫,是流行於榆林、延安的地方傳統繪畫性裝飾藝術,是一種人文內涵豐厚、地方特色鮮明的民間藝術形式。

陝北匠藝丹青內容包括建筑彩畫、廟宇壁畫,以及炕圍畫、灶台畫、家用木器裝飾畫、玻璃鏡匾畫等。2008年,陝北匠藝丹青被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。

花箱櫃:

窯洞裡的匠藝丹青

陝北農村的老窯洞裡,幾乎都擺放著幾個花箱櫃。花箱櫃承載著陝北匠藝丹青最淳朴的藝術表達,上面的圖案包羅萬象,有花草虫魚、飛禽走獸,有大漠風光、江南風情。這些畫面是黃土高原上最絢麗、熱烈的圖畫,也是幾代陝北人獨有的鄉愁記憶。

從20世紀中葉起,為使窯洞裡的生活色彩更加豐富,陝北開始流行在家裡的木制箱櫃上作畫,匠藝丹青就這樣走進陝北窯洞,融入人們生活。

77歲的任今民是陝北匠藝丹青省級傳承人,他的畫精謹秀麗,具有清新、細膩、俊逸的藝術風格。任今民回憶:“20世紀90年代前,陝北人家裡嫁女子、娶媳婦置辦家具,都會請我們在小箱箱、小櫃櫃上作畫。年輕的時候,我游走在陝北各個地方,幾乎每天都是天不亮就起床趕路,一直忙到晚上十一二點才能回家。”

在子洲縣蛇溝村,村民李生斌也在20世紀70年代選擇了以作畫為謀生之道。他跟隨當地有名的油漆畫匠高團虎學習,隨后專門在箱櫃上作畫,成為陝北匠藝丹青國家級傳承人。

在箱櫃上作畫,李生斌多採用工筆花鳥技法。他運用中鋒鐵線描和高古游絲描進行結構塑造,先勾后染,設色艷麗,富有裝飾性。在對花鳥的描繪中,通過白描造型、勾勒填彩,再採用分染、罩染、統染、點染、接染、撞水、碰色等技法描繪對象,產生精致動人的視覺效果,讓圖畫栩栩如生。

箱櫃畫、炕圍畫、灶台畫……歲月流轉中,這些畫為窯洞生活增添了許多活力,同時也非常具有實用性:灶台畫能為牆體隔潮,便於擦洗煙塵﹔炕圍畫則使牆皮密實耐磨,衣服也不會被蹭臟。

長安大學人文學院的教師高曉黎曾多次前往陝北考察匠藝丹青。她告訴記者,陝北匠藝丹青的繪畫內容隨時代而變。以箱櫃畫為例,20世紀50年代,花箱櫃上主要畫的是火車、天安門、蘇杭風景等﹔60年代至70年代,人們在大紅底色或者純墨黑底色的家具四面畫上四季花鳥,顯得古朴典雅、細致講究﹔90年代起,取而代之的是簡單的勾邊、拓印等……

在陝北,像任今民、李生斌這樣的民間畫匠,一年四季走鄉入戶。“圖畫天地,品類群生”,他們繼承和發揚著中國傳統丹青技藝,用畫筆和顏料描繪裝扮著村民的生活,化平淡無奇為炫彩亮麗,而村民們也借助這一幅幅形象活潑洒脫的圖畫,裝點居家環境,表達著追求美好生活的意願。

古建彩畫:

民間畫匠的用武之地

陝北匠藝丹青是陝北畫匠對傳統丹青技藝的全面繼承和創造性發揮。

兩千年來,陝北畫匠在這塊沙漠與黃土高原交接的特殊地帶,先后留下彩畫陶器、彩繪銅器、畫像石、石窟彩塑、寺廟壁畫、建筑藻飾彩作等文物遺產。

到了當代,陝北匠藝丹青主要應用於家居窯洞的炕圍畫、灶台畫、箱櫃畫,民間寺廟裡的神像、壁畫、神器裝飾畫,以及古典式建筑部件的彩畫。

隨著社會經濟的發展,花炕圍、花箱櫃逐漸被瓷磚、油漆所替代,陝北畫匠的“營生”減少了很多。在轉型時期,陝北匠藝丹青的最大用武之地就是古建彩畫。

陝北匠藝丹青在建筑彩作中,樣式極為生動豐富。

比如,雀替,也稱花牙子,是中國古建筑的特色構件之一,也是陝北匠藝丹青最能發揮特色的一個創作部位。安塞老靈寺的雀替上,有一種獨特的鳥的形象,是畫匠根據日常觀察創作的,周邊群眾叫它“火鐮把花雀雀”﹔在神木興武山廟群的一個偏殿,雀替上浮雕加彩繪的“獅子滾繡球”將獅子扑向繡球的體態刻畫得生動夸張,朴拙豪放、簡約洒脫的藝術效果躍然眼前……

這些,無不體現著陝北匠藝丹青這門藝術與群眾生活的有機融合,也體現著陝北匠藝丹青的獨特魅力。

據介紹,中國古建彩畫通常二三十年一更新。這種周期性的更新,給世代匠工帶來參與創造、競爭才藝的機會。

20世紀80年代后,一些曾遭破壞的古建筑紛紛得到修復。同時,陝北各縣(市、區)競相打造文化品牌,政府投資修復乃至新建名勝景點,如榆林老街內過街古樓、新世紀廣場等,都為民間畫匠提供了新的舞台。

2005年,榆林老街改造,任今民發揮所長,用一年的時間為這裡的老建筑創作陝北匠藝丹青,恢復了榆林老街文昌閣、鼓樓、老民居建筑彩畫的明代風貌,使得老街再次成為榆林的標志和名片。

保護傳承:

讓陝北匠藝丹青綻新彩

西安美術學院教授王寧宇20世紀70年代起接觸陝北匠藝丹青。2007年,以他個人名義考察、整理並申報的陝北匠藝丹青項目——陝北民間匠作畫藝,進入陝西省首批非物質文化遺產名錄。

2008年,陝北匠藝丹青成功入選第二批國家級非物質文化遺產名錄。近年來,先后有李生斌、任今民、鄭進旺、張彥珍等6位陝北民間畫匠,被確定為國家級和省級陝北匠藝丹青代表性傳承人。

陝北匠藝丹青的技藝持有人大多為農民,技藝的傳承方式有家族內部傳承,有師徒傳承,也有自學成才的。榆林市的匠藝世家,已知傳承9代的有1家、傳承8代的1家、傳承5代的2家、傳承4代和3代的有十多家。

陝西省非物質文化遺產研究會秘書長撒小虎介紹:“現在活躍在陝北各地的民間畫匠在200人以上。我們計劃在綏德縣建立陝北匠藝丹青傳習基地,爭取新增國家級傳承人5名、省級傳承人6名。”

非物質文化遺產是民間的,保護陝北匠藝丹青是對文化多樣性和群眾創造力的尊重。

目前,陝北匠藝丹青面臨著不小困境。撒小虎介紹,在修繕古建時,陝北建筑市場對“清代官式”建筑彩作一邊倒地青睞,偏明代風格的陝北匠藝丹青則受到不小沖擊。另外,民間畫匠由於缺少住建部門頒發的資質証明,很難接到項目。活少了,畫匠也很難收到年輕的徒弟。

為此,撒小虎呼吁住建部門在政策上向陝北匠藝丹青工匠適當傾斜,為民間畫匠營造良好的市場環境。王寧宇也認為比起“清代官式”,“榆林式”建筑彩作更加充滿生活氣息,內容也更活潑。他認為,尊重民間藝術,設計出來的東西才能符合當地傳統,才更有生命力。

王寧宇相信:“隻要經濟持續發展,民間畫匠在建筑市場上擁有一定話語權,陝北匠藝丹青定會源遠流長、大放異彩。”

分享讓更多人看到

推薦閱讀

熱門排行

- 1認真學習貫徹習近平生態文明思想 以…

- 2西安2地調整為中風險地區 這些區域…

- 331省份新增本土確診病例1284例…

- 4陝西榆林通報佳縣“小雨”事件

- 531省份新增本土確診病例1383例…

- 64月7日陝西新增11例本土確診病例…

- 731省份新增本土確診病例1540例…

- 8推動文化和旅游高質量發展(深入學習…

- 9揭秘“唐小妃”:2021年已“出生…

- 10爭分奪秒控制散發疫情 嚴防死守入省…

- 1131省份新增本土確診病例1318例…

- 1231省份新增本土確診病例1334例…

- 13上海又有多名干部因疫情防控不力被處理

- 14陝西省食品安全專家委員會成立大會在…

- 15秦川最美看寶雞

- 16壬寅(2022)年清明公祭軒轅黃帝…

- 174月5日陝西新增1例本土確診病例 …

- 1831省份新增本土確診病例1164例…

- 194月10日陝西新增7例本土確診病例

- 20上海:多名干部因疫情防控不力被處理

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量