都管七國人物銀盒。

鸚鵡紋海棠形圈足銀盒。

龜背紋銀盒。

游客正在參觀都管七國人物銀盒。

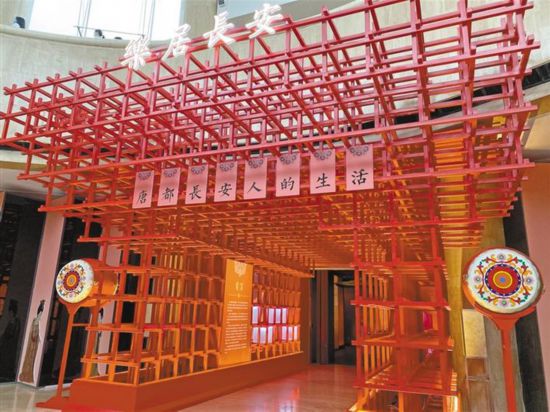

西安博物院“樂居長安”展廳大門。

層層相套的不僅是俄羅斯套娃,還有可能是唐代套裝銀盒。

西安交通大學出土的一組唐代銀盒,3個銀盒套裝在一起,經歷了千年的塵封,終於與世人相見。由大到小一層層解開,其中最大的銀盒上題字“都管七個國”,故取名為都管七國人物銀盒。不足巴掌大小的銀盒表面僅人物便鏨刻有27位,形態、服飾各不相同。這樣精致華美的銀盒一經出土,頓時成了專家學者們關注的焦點。

如今,這一組珍貴的銀盒靜靜地陳列在西安博物院,待世人一一打開,為大家講述傳奇歷史。

都管七國人物銀盒

職稱:一級文物

年齡:1100余歲

戶籍登記時間:1979年9月24日

籍貫:西安市碑林區西安交通大學

現住址:西安博物院

1 銀盒外觀

8月14日,記者來到西安博物院,在一處展櫃裡,不足巴掌大的3個小銀盒依次排開,遠遠看去並無特別之處,跟隨講解員鞠鑫海走近細看時才發現小巧的銀盒上鏨刻著各式花紋,尤其是中間的一件,密密麻麻鏨刻各類人物圖案,這件便是唐代金銀器的珍品之一——都管七國人物銀盒。

鞠鑫海介紹說:“1979年9月24日,這3個銀盒在西安交大校園西北側無線電廠建房時出土,出土時套裝在一起,外層是都管七國人物銀盒,中層為鸚鵡紋海棠形圈足銀盒,內層為龜背紋銀盒,內裝水晶珠二顆、褐色橄欖形瑪瑙珠一顆,這套銀盒是體現唐代歷史、工藝不可多得的珍品。”

套裝銀盒最內層的龜背紋銀盒盒身最小,高2.3厘米,盒身最長處僅有4.7厘米,重30克,盒身呈龜背狀,盒面高隆,盒底平坦,除盒面鏨出龜背紋外,其余均為素面。中層的鸚鵡紋海棠形圈足銀盒,高3.4厘米,海棠形盒身,盒身最長處6.4厘米,重38.2克,子母扣,海棠形喇叭圈足,盒蓋正中有首尾相向飛行的鸚鵡一對,底部襯以纏枝卷草紋。

都管七國人物銀盒為這組唐代套裝銀盒的最外層,屬於六瓣喇叭形高足銀盒,六瓣形的盒身蓋面高隆,子母扣,底部平坦,有喇叭形高圈足,直徑7.5厘米,高5厘米,重量121克。盒面中部為六角形圖案,連同周圍6個卵形區,共分為7個部分,各部分自行隆起。銀盒盒口上下以纏絲卷葉紋為背景,四周分出12個長方形欄,分別鏨刻十二生肖圖像,每一個欄內左右兩邊有題榜,標注著十二時辰。

僅都管七國人物銀盒邊沿紋飾之精細,便令人稱嘆。而在銀盒蓋面上分出的7個區域,紋飾的由27個姿態各不相同的人物組成、富有情節的7組圖案,才是引起中外學者以及文物愛好者矚目的關鍵。

都管七國人物銀盒正中間的六角形中,鏨刻了一頭身備鞍韉的大象,騎象之人左手抱一物,右手平伸。大象身前一人,雙手舉托盛有一瓶的盤子,好似獻禮。大象身后一人步行,手持傘蓋,蓋頂在騎象人頭上方,表現了騎象人身份的高貴。大象身側處,一人站立,一人隨行,一人就地而坐。除了這些圖案以外,六角形區域中用長方形格為界,題榜3條:最左側為“都管七個國”,左上方為“昆侖王國”,下方為“將來”。這件銀盒的命名,也是來源於盒蓋面上圖案以及“都管七個國”的題榜。“從昆侖王國的右側起,順時針題榜依次為婆羅門國、吐蕃國、疏勒國、高麗國、白柘羯國和烏蠻人。這六國加上昆侖王國共七國,都管七個國就是統領這七國的意思。”鞠鑫海說。

2 銀盒考証

除了位於銀盒中部的“昆侖王國”,其余六國的圖案也是栩栩如生,張達宏、王長啟發表的《西安市文管會收藏的幾件珍貴文物》一文中有相應描述。銀盒上婆羅門國的區域內左側鏨刻一位僧人,右側站著兩人,三人中間放置著一個瓶子,瓶口呈放射煙花狀。吐蕃國上兩個人在驅趕一頭牛,牛身體肥壯,四蹄奔騰。疏勒國則展現了疏勒人的尚武精神,左側兩人持刀,右側一人恭立,一人持弓,四個人皆英武剽悍。高麗國中,一尊者席地盤坐,其余四人站立環繞,五個人的發冠上均插有兩根羽毛。白柘羯國內左側有一老人坐在蒲團上,右側一童子在獻物。烏蠻人區域內左側兩人邁步向前,右側三人作迎客狀。

文物出自什麼年代是后續研究的關鍵。烏蠻為唐代南詔境內的主要民族,除了昆侖王國和白柘羯國,其余幾國在《唐書》中均有記載,說明都管七國人物銀盒上鏨刻的這些國家確實有具體所指,並非憑空捏造,銀盒制作年代應為唐代。關於都管七國人物銀盒更為准確的制作年代,專家學者通過銀盒的形制、紋飾與其他有明確紀年的金銀器標准比較研究,得出這件銀盒應是唐代晚期的制品。

可是在相關史料記載中,唐代中央政府從未設置過“都管七個國”之類的官府機構或職官。學者周偉洲在《唐都管七個國六瓣銀盒考》中認為,“昆侖國”在現在的緬甸中南部,“婆羅門國”在現在的印度中東部,“吐蕃國”在青藏高原一代,“疏勒國”在現在中國新疆喀什噶爾地區,“高麗國”在現在的朝鮮半島上,“烏蠻人”則在四川地區。僅從這些國的位置看,這套銀盒所表現的是中國西南、南方和南海諸國的情況,最西到達現在的新疆喀什地區,最東北至朝鮮半島,想要“都管”以上七國在唐代后期事實上是不可能的。因此所謂都管七個國,只是一種理想。其實,銀盒正中昆侖王國正下方即鏨刻有“將來”二字,此意即為在將來都管七個國,也是今后奮斗的目標。

關於這件銀盒的制作者和所有者,有專家認為是唐代工匠為宮廷所制作,也有專家認為是南詔王世隆時,由南詔制作后,作為貢品入貢唐代朝廷,存放於宮內。后者說法較為可信,周偉洲認為,都管七國人物銀盒的制作年代與南詔最鼎盛時期相當,並且南詔多次攻掠西川俘獲了許多工匠,其工藝水平可以制作出這樣的金銀器。所以南詔王室很有可能制作出都管七國人物銀盒表達其未來的願望。之后高駢節度西川,南詔畏懼求和,這件寶物應該是作為南詔的貢禮進獻入京師長安的。在《都管七國——關於“六瓣銀盒”所鐫國名的考釋》一文中,專家也認為,銀盒出自被俘工匠之手,而又由南詔使臣進獻於唐。

3 銀盒工藝

千年前唐代的小小銀盒至今仍能讓世人為之驚嘆,古人的制作工藝不容小覷。唐代作為中國古代金銀器發展最興盛的時代,產生了大量精美華麗的作品。唐代推崇“金銀為食器可得不死”的理念,為尋求長生不老而大量煉制金丹、制作金銀器,極大促進了金銀器的繁榮發展。目前考古發現的金銀器,確定在唐代以前的隻有極少數,而經歷了一千多年的歷史長河而保存至今的唐代金銀器,已發現數千件。

金銀有亮眼的光澤,又有良好的延伸性和耐磨性,非常適合制作精細的器皿和裝飾品。在唐代,金銀器的工藝水平代表了當時金屬工藝的最高水平,無論從造型、紋飾還是工藝,都遠遠超過了其他材質的工藝水平。

唐代銀盒的種類繁多,大小不一,造型也豐富多彩,但在一個直徑僅有7.5厘米的圓形銀盒上,鏨刻了27個不同形象、不同服飾的人物以及象、牛等動物,還鏨刻有文字,其制作工藝在金銀器制作水平已成熟的唐代也是十分罕見的。專家學者對唐代的金銀器進行了技術鑒定,發現當時已經普遍使用了澆鑄、焊接、拋光、捶打、鏨刻等工藝。尤其在盒、碗等器物上,有明顯的切削加工痕跡,証明唐代工匠已經在使用簡單的工作機進行制作,這也是唐代工匠對我國古代科技發展的一個貢獻。

銀盒的用途在唐代也各有不同,大多數銀盒用於存放藥材、香料、脂粉、化妝品。“都管七國人物銀盒從紋飾、內容上看,絕不是一般官宦之家可以使用的,應該是皇室的物品,它的出土地點距興慶宮僅有百米之遙,所以可能是興慶宮遺物。”鞠鑫海說。

記者手記

套盒層現盛唐風

張家禎

一說起唐代,人們眼前就會展開一幅盛世華貴的璀璨畫卷,唐代是中國歷史上最為璀璨的一個篇章,歷史在這裡碰撞,文明在這刻交融,科技在這時發展。8月,天氣已經轉涼,迎著毛毛細雨,記者走進西安博物院,“樂居長安”展廳紅色大門映入眼帘,大門採用唐長安城城門以及長安城裡坊坊門的樣式設計,讓人有一種即將走入長安城生活之中的感覺,涼意頓消,隻有長安古都帶來的溫暖。

在講解員的解說中,都管七國人物銀盒上的種種畫面依次浮現在大家的腦海裡:騎著大象的貴族正在接受他人的獻禮,幾個人聚在一起觀看瓶子裡冒出的煙火,牧民在追趕奔馳的牛,手持兵器的壯士准備練武,小童子為長者獻物……七個小小的畫面滿滿當當,靜止不動的銀盒也仿佛有了生命一般,為大家講述這七國的人文趣事、風土人情。都管七國銀盒上所列七國,他們的民族特點都十分鮮明,為今后研究這些國家和民族的歷史和文化提供了形象的資源,彌足珍貴。如果將這七個國的位置聯系起來,他們恰好處於中西交通的網絡當中,中西交融的思維模式也體現在這一組銀盒之中。

這組唐代套裝銀盒的最內層是一件小巧的龜背紋銀盒,唐代的龜背紋在魏晉南北朝的基礎上得到了進一步的發展,分為寫實類和抽象類兩種,這件銀盒上的龜背紋屬於后者。銀盒上簡化的龜背紋在埃及壁畫的人物服飾上有所體現,此外,在國外的博物館裡也收藏有一些帶龜背紋的玻璃器皿,這些抽象類的龜背紋出現的年代都較早。這類龜背紋在中國出現、發展和流行的時期與絲綢之路的開通、發展和繁榮的時期相吻合,說明了此類花紋是在民族相互往來、文化互相融合的過程中,受西方的影響應運而生的。

“駝鈴古道絲綢路,胡馬猶聞唐漢風。”絲綢之路是民族交流融合的舞台,在蓬勃向上、開放包容的精神下,唐代長安人的生活呈現出前所未有的盎然生機。絲綢之路架起了一座交流物產、連通人心的橋梁,對我國各民族交流融合、東西方經濟文化交往都起到了十分重要的作用。

自絲綢之路開啟,唐代絲綢之路沿線貿易活動達到鼎盛,絲綢之路沿線國家往來密切,文化也互相交融,使唐都長安成為西域文化的薈萃之地,上至宮廷、下至百姓,無不受西域文化的影響,穿胡服、習胡俗成為時尚。到了宋、元時期,不僅有茶葉、絲綢的出口,中國的活字印刷術、火藥等也通過絲綢之路傳到了西方,相應的,西方的天文、數學、醫藥、建筑等科學技術也傳入中國。絲綢之路開啟了早期世界一體化的進程,直到現在,絲綢之路也一直在發揮著它的作用。

都管七國人物銀盒、三彩胡人奔馬俑、狩獵胡俑、銀背瑞獸鏡……西安博物院的展廳內,300余件唐代精品文物陳列其中,如今,一件件巧奪天工的文物向大家敘述著盛世長安歷史,徐徐展開唐都長安人的生活畫卷,再現大唐風採,讓人們重溫長安神韻。