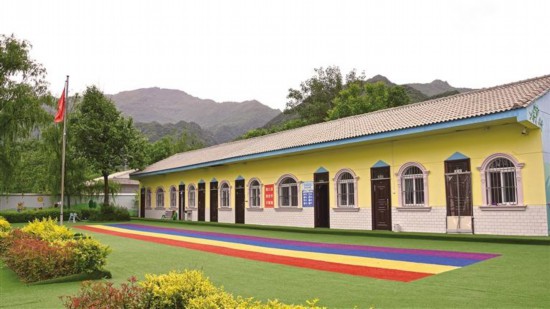

六家村幼兒園。本版照片均為本報記者 田錫超攝

秦根苗查看五味子的生長情況。

連接原南塬村與六家村的橋。

張小平正在喂雞。

登頂秦嶺主峰太白山主要有6條路,從太白縣鸚鴿鎮六家村的羊皮溝徒步攀登,是直線距離最短的一條路。

位於太白山(海拔3771.2米)的六家村是陝西省境內海拔最高的村子,這裡夏無酷暑,山上林木茂盛,動植物資源非常豐富。也因為境內有太白山,六家村村民曾受到交通不便等因素的制約,增收緩慢。

2017年,本報記者曾深入陝西省海拔最高的南塬村(2018年南塬村並入六家村,成為六家村6、7、8村民小組),報道黨的十九大召開之際的農村新面貌。4年之后,這裡有了什麼樣的新變化?5月下旬,關中地區麥子漸黃,但太白縣仍有絲絲涼意。記者從太白縣城出發,沿姜眉公路一路向東,兩側山巒起伏,車行1小時左右至鸚鴿鎮,然后往東南方向行駛5公裡,來到了群山懷抱的六家村。

大山裡唱起“致富曲”

“為的是斬斷窮根易地搬遷,環境美設施齊出入方便,拓寬了后續產業持續發展,搬得出住得穩心底坦然……”鳥鳴悠悠的南塬村裡,一首南塬曲子響了起來。配合著三弦、碰鈴等絲竹之聲,73歲的張文海神情激動,高唱著這首《脫貧攻堅中央新舉措》。

張文海是南塬曲子的第四代傳承人,他經常召集曲子班的其他11名成員一起練習。“以前我們唱傳統曲目《天官賜福》《訪賓朋》等,現在我們唱《脫貧攻堅中央新舉措》《唱一唱農村舊貌換新顏》,這些都是我們自己編的新曲目。”張文海說,每次唱新曲目他都特別投入,“我家曾是貧困戶,這唱的都是發生在我自己身上的事情。”

自張文海的父親在原南塬村定居后,他家就一直依靠種地生活。“以前就種了幾畝小麥、玉米、大豆,當時村裡的人都種這些。”張文海回憶道,后來妻子患病,讓原本並不富裕的家庭頓時陷入了困境。

駐村干部了解情況后,幫助張文海發展板栗、核桃、花椒等經濟作物。六家村第一書記李新說:“關中地區收割完麥子能接著種玉米,一年收獲兩茬。但這個地方海拔高氣溫較低,地裡要麼種小麥要麼種玉米,一年就收獲一茬。不過,這裡的環境很適合發展干雜果,效益比較好。”2017年5月,由於符合易地扶貧搬遷的條件,張文海一家人在政府的幫助下住進了新房子。“老房子在村子的西坡梁,比較偏僻,下來一趟得走半個多小時。現在和大家一起住到坡下,進出方便多了。”張文海說,當時剛搬完家,他特地邀了朋友在自家院子唱新編的曲子《唱一唱農村舊貌換新顏》,感謝黨和政府對他的關懷和幫助。

2017年底,張文海家徹底摘掉了“窮帽子”。之后,他養起了肉牛,不斷擴大增收渠道。他的兒子還當上了村醫,有了固定收入。“現在的日子是以前完全沒法比的。要是像以前那樣,我哪裡還有心情跟大家一起唱曲兒!”張文海說。

跟張文海一樣,今年39歲的秦根苗也在2017年住進了新房子,過上了紅火日子。由於父親殘疾以及自身缺乏技術,2016年,秦根苗家被確定為建檔立卡貧困戶。“農忙的時候我在家收麥子和玉米,農閑的時候我才去外地打零工,但沒有技術掙不到多少錢。”說起過往的生活,秦根苗有些無奈。

后來,在駐村干部的幫助下,他開始養起了豬,同時種植了五味子、板栗、核桃等經濟作物。“政府給予貼息貸款,每頭豬還有600元的補貼,這麼好的政策,隻要我勤快,自然就能富起來。”秦根苗說,“2017年,有了政府7.5萬元的補貼后,我就建起了新房子。現在好了,再也不用擔心了。”

2020年11月,靠賣豬掙了3萬多元,秦根苗在新房子裡迎娶了來自太白縣咀頭鎮滬家塬村的姑娘。日子越過越好,秦根苗干事的勁頭也越來越足。“今年,我在媳婦娘家的村子裡承包了30多畝土地,種了高山蔬菜,預計年底至少能有10萬元的收入。”秦根苗信心滿滿地說。

小山村道路通四方

六家村黨支部書記何鳳英至今記得第一次走進原南塬村的場景。

1993年2月,家住太白縣桃川鎮楊下村的何鳳英第一次跟著男朋友到南塬村來見未來的公公與婆婆。她踏著土路,花費了許多時間才走到村口,新鞋子上沾滿了灰塵﹔抬頭往遠處看了看,隻見一座座破舊的土房子沿著山勢分散排列﹔走進屋裡,發現沒有一件像樣的家具。“這還不如我們村子呢!”何鳳英當時有點灰心。

1993年11月,何鳳英嫁到了南塬村。她見証了村裡點滴變化。“最大的變化就是道路的變化!”何鳳英坦言。

“1997年夏天,我帶著娃從外面回來,一路都是灰塵,路兩旁連棵遮陰的樹都沒有。”何鳳英說。

照理說,位於秦嶺深處的村子最不缺的就是樹。原來,當時的林木在村民眼裡都是收入來源。“一棵樹砍下來就能賣點錢,所以大家把路兩旁的樹,還有家門口的樹都砍了。”何鳳英指著遠處滿山的綠,笑著說,“是不是很不可思議,但當時村裡人確實都是這種想法。”

2003年姜眉公路的全線貫通與2005年南塬村通村路的修建使這個小山村發生了重大變化。“道路通了,不僅去縣城方便了,各種政策和消息也能很快傳到村子裡。”何鳳英說,隨著退耕還林政策的實施與“綠水青山就是金山銀山”理念的深入人心,南塬村的道路兩旁、房前屋后終於又栽滿了綠樹。

“樹栽滿了,地質災害就減少了。”66歲的村民曹曙坤說,他自小就住在村子的西坡梁,以前人們把樹都砍了,種上了小麥、玉米,糧食雖然多了一點,但房子周邊老是發生滑坡,很不安全。“現在大家都知道了‘綠水青山就是金山銀山’,村裡的環境明顯比以前好了,還時常能見到山裡的羚牛跑到村裡來。”

脫貧攻堅工作的開展讓原南塬村的道路實現了進一步的升級改造。2018年,南塬村修建了4公裡的生產路,並實施了綠化、亮化工程。“道路通暢,村民下地干活或者運輸農產品就方便了很多。現在村裡大多數家庭都有了小汽車。”何鳳英說。

2018年,一座90多米長的通村橋在三岔河上修建完成,將南塬村與六家村連接了起來,這不僅為兩個村子的合並打下了基礎,也給村民的交流來往帶來了更多方便。何鳳英說:“以前南塬村的人想去六家村,必須從三岔河裡過去,很容易發生事故。”

對村民袁曉紅來說,通村橋具有更加重要的意義。袁曉紅說:“村裡的幼兒園建在河對面,要是沒有橋,娃就得去鎮上讀書,來回得10公裡,很麻煩。現在隻要走個10分鐘就能把娃送過去了,而且村裡的幼兒園不比鎮上的差。”

如今,六家村的道路將迎來第三次升級。“眉太高速公路的一個出入口就設在附近,而且在我們村裡還要修建高速公路服務區,這絕對是一個不可多得的發展機遇!”何鳳英高興地說。

山裡人展望新氣象

眉太高速公路將從村子附近通過,張小平無疑是最期待的一個。

作為原南塬村少數返鄉創業的農民,張小平在短短幾年實現了增收致富。“目前我建了一個小型養豬場,有100多頭豬,還養了600多隻雞。我們這裡樹木茂盛、環境優美,養出的豬和雞質量都非常不錯。去年我養的土雞一斤能賣到20元,就這還供不應求呢!下一步我想把規模搞上去,這樣就必須有一個更大的市場,交通就非常重要了。”張小平說。

“一直以來,鸚鴿鎮各村大部分人在外面打工掙錢,因為在村子裡除了種地就沒有別的掙錢渠道。全鎮9200多人,有勞動力的5300多人,其中3500多人在外務工,佔了近七成。”鸚鴿鎮黨委書記李忠平說,“但現在不一樣了,脫貧攻堅工作開展以來,各個村子的潛力被激發出來了,在國家政策的大力支持下,養土豬、土雞或者土蜂,種植獼猴桃、食用菌或者中藥材,都能夠實現增收致富。而且,我們這地方特殊的地理環境賦予了這些農產品獨特的價值。可以預見,以后會有越來越多的人回村來發展養殖業或者種植業。我們將給予這些返鄉創業的農民更多的政策支持,幫助他們發展產業。同時,我們已經在全鎮建設了7個電子商務點,未來眉太高速公路通車后,山裡的農特產品可以快速運到大城市去。”

同時,鸚鴿鎮還進行了旅游方面的細致規劃。李忠平介紹,鸚鴿鎮境內有太白山,還擁有石頭河水庫,旅游資源得天獨厚。在太白縣發展全域旅游的過程中,他們正在規劃建設石榴山康養中心、高碼頭村特色民宿等,打造特色旅游小鎮。將來隨著眉太高速公路的通車,會吸引更多的游客前來參觀,進一步帶動各村農特產品的銷售。此外,鸚鴿鎮正結合鄉村旅游,積極開展農村人居環境整治,出台《鸚鴿鎮農村人居環境整治激勵獎勵辦法》,進一步鞏固發展鎮內1個“中國最美鄉村”和3個“寶雞市市級美麗鄉村”的優勢。

在鸚鴿鎮的整體規劃下,六家村制定了“十四五”期間的發展計劃。六家村第一書記李新介紹,他們搶抓眉太高速公路通車的契機,計劃投資500萬元在南塬的西坡梁打造佔地30畝的房車露營基地,以此帶動南塬的鄉村旅游。“西坡梁上植被茂盛、風景秀麗,還留存了幾間完整的老房子,前陣子在抖音上火了一把,成為‘網紅’打卡地。”李新說。

另外,李新他們計劃投資50萬元建設佔地150畝的櫻桃園,並聘請專家對村裡的600畝核桃、400畝花椒和400畝山萸進行改良,提升產業經濟效益﹔計劃投資200萬元打造集旅游住宿、現代農民培訓、群眾康養等於一體的現代綜合服務中心。“我們將按照鄉村振興‘產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕’的總要求,加快推進農業農村現代化,讓全村群眾過上更加幸福的生活!”李新說。

記者手記

農村大舞台

回鄉大作為

田錫超

採訪過程中,六家村黨支部書記何鳳英一路陪著筆者了解村子的情況,即將結束時,她高興地說:“現在像張小平這樣返鄉創業的人越來越多了,我們村子也越來越有活力了。”

其實,何鳳英這樣的心情,許多村干部應該都有體會。長期以來,中國農村的中青年、優質人才持續外流,導致人才總量不足、結構失衡、素質偏低、老齡化嚴重等問題較為突出。但脫貧攻堅開展以來,許多人看到農村發生天翻地覆的變化,看到農村發展的潛力,紛紛踏上了回鄉創業的道路。

從脫貧攻堅到鄉村振興,農村的發展潛力越來越大,對於人才的需求也越來越大。今年2月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於加快推進鄉村人才振興的意見》,著重提到完善鄉村人才培養制度、建立各類人才定期服務鄉村制度、完善鄉村高技能人才職業技能等級制度、建立健全鄉村人才分級分類評價體系等內容。各地農村應該以《關於加快推進鄉村人才振興的意見》為指導,結合當地實際情況,明確發展目標,努力為年輕人扎根農村干事創業提供足夠的發展空間,同時不斷做好人才引進之后的配套服務和后續服務工作,以此吸引更多人才助力“三農”發展。

農村大舞台,回鄉大作為。目前,中國的農村正在順應發展潮流,不斷優化升級產業,相信各地農村在建立健全攬人才、育人才、留人才的體制機制過程中,會有越來越多的“張小平”回到“六家村”,為鄉村振興注入源源不斷的力量。