高層變動令38歲的互聯網公司職員Tony不得不離職。在求職的兩個月裡,他幾次遭拒終於發現:社會熱議的“35歲”門檻,隱形而堅硬地矗立著。

據統計,目前至少有2億人口正處於35歲前后。如果他們真的焦慮,對於整個社會將意味著什麼?

職場“年齡紅線”真的存在嗎?

“開始我沒在意,但10個有意向的崗位裡,有大概3到5個被獵頭反饋說‘年齡不行’。有公司HR態度很直接,‘我們不需要這麼資深的人’。后來我就直接問獵頭卡不卡年齡,卡的話就不聊了。”

與Tony有同感的人不在少數。智聯招聘的一項調查顯示:80.1%的中高齡求職者認為,找工作最大的困難是年齡限制。

一位互聯網業內人士說,企業大都不會公開對年齡設限,但“35歲以上的簡歷根本不會看”。這並非僅針對基層員工,部分公司的管理崗甚至也要求低於35歲。

智聯招聘2019年數據顯示,明確要求求職者35歲以下的崗位比例,與兩年前相比上漲2個百分點,35歲職場人面臨的境遇或將更難。

疫情以來,更多35歲以上求職者感受到了沖擊。一份《中高齡求職者就業問題研究報告》顯示,2020年2月至9月,在智聯平台投遞簡歷的35歲及以上求職者同比增長14.9%。中高齡求職者投遞簡歷總次數比去年同期增長4.3%,遠高於35歲以下求職者同期增速。

4月24日,在中國國際人才交流大會“精英天下”中高級人才招聘會上,應聘者在查看企業名錄。新華社記者 毛思倩 攝

人員年輕化的特點在互聯網行業尤為突出。

Tony2010年進入互聯網行業時,公司員工大都在25歲至28歲之間。十幾年過去了,目前行業主力依然是24歲至28歲的人。他回憶,2017年,公司游戲中心有70多人,34歲以上的大概有兩三人,主要集中於研發。目前,周圍200多名員工中沒有一個比他“老”。

在一家互聯網醫藥公司的簡妮說,公司35歲以上員工約佔20%至30%。在某游戲公司,35歲以上人群佔四分之一以下。一家互聯網創業公司老板說,公司管理層大都在30歲至35歲之間,一線員工中“90后”居多。

3月30日,脈脈發布的《互聯網人才流動報告2020》顯示,19家互聯網頭部企業的人才平均年齡為29.6歲。其中字節跳動和拼多多的人才平均年齡僅為27歲。19家公司中員工平均年齡最高的是滴滴出行,為33歲。

35歲以上的人都去哪兒了?Tony發現,有些轉去傳統行業,有人創業或選擇自由職業,有人做微商,還有人在專職炒股。

一家知名互聯網企業的員工說:“在互聯網行業,所有人的眼睛都盯著未來。昨天一旦過去,就沒有什麼意義了。”

35歲焦慮從何而來?

對於很多中產階級來說,35歲的危機感不僅來源於求職“天花板”,更有“上不去下不來”的發展困境和“上有老下有小”的生存壓力。

“危險”,簡妮用這個詞形容35歲前沒升到管理層,一直做“大頭兵”的人。她說,這樣的職場人可替代性強、易被辭退﹔同時因精力不足、技能老化,往往跳槽也很難。

知乎大V、職業生涯規劃師陳思煒說,在晉升方面,極少有企業會設定嚴格的年齡門檻,但對於未能在30歲以上獲得足夠晉升的員工,會通過各種形式變相降薪或淘汰裁員。

IT行業裡也流傳著這樣的說法:34歲之前要晉升到中級,45歲之前晉升到高管,否則強制退休會成為慣例。“35歲以上留下來的基本都在管理層,但比例約為10:1至20:1,還是少數。”一位互聯網人士說。

被負面定性,成為焦慮的一大來源。“35歲前一直未能晉升,一定說明職業能力存在某些問題。”一家互聯網企業的HR副總裁直言。“35歲前還做不出什麼成績,會被定義為事業上不太成功。”在香港某獵頭公司任職總監的Christy也說。

“長江后浪推前浪”進一步加劇了壓力。“一茬一茬畢業生接踵而來,技術更新、更能加班吃苦、也更便宜。”簡妮說。

“35歲后體能、精神大不如前,連續幾年都沒有晉升過,看著后邊的年輕人不斷被提拔,心裡很著急。”某國有企業員工小A說。

不少人認為,互聯網技術迭代快,企業年輕化有合理性。“畢竟這是個主要服務於年輕人的行業,尤其是內容消費方面,年紀大會有代溝。”一位互聯網從業者說。

國務院發展研究中心發展部副部長卓賢也認為,不少企業對新技術的需求和傳統知識體系間存在斷層,35歲群體學習成本也相應較高。

“互聯網行業工作強度大,對體力要求高。”Christy說。對此Tony也感同身受:連續一兩周每天加班到晚上11點,一周上6天,考驗的是體力。

此外,35歲職場人的家庭負擔明顯加重。

在小A看來,35歲焦慮“是工作生活、內外一起作用的結果”。就在接受採訪的同時,她正一邊寫文件,一邊打電話指揮阿姨帶老二打疫苗,跟老大的老師溝通情況,還要給小時工指揮做家務。“一天就24個小時,精力有限,各種家務也導致自我提升時間減少,應對工作更吃力。”

《中高齡求職者就業問題研究報告》顯示,子女教育支出、日常生活基本支出與償還房貸被列為中高齡求職者的主要負擔。

“說實話,35歲后經濟狀況好了很多,但反而更焦慮:在單位怕被淘汰,在家支出變大,掙得多花得更多。”另一位職場媽媽坦言。

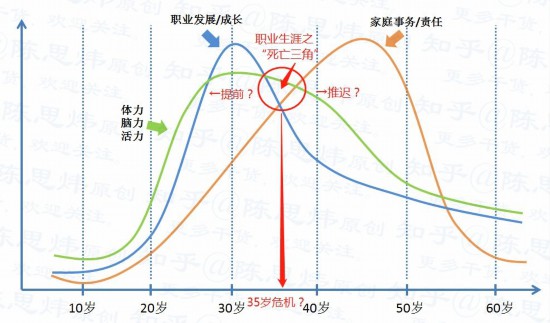

陳思煒用“三條線”來解釋這種焦慮。藍線代表職業發展速度﹔綠線代表體力/腦力/活力﹔橙線代表家庭事務/責任。“大部分人進入職場后遭遇的趨勢是:藍線向下,綠線向下,橙線向上。三線匯聚的時刻,便是職場危機的到來。”

圖片由受訪者提供

警惕收割“青春紅利”不利於社會長遠發展

一方面是人的壽命不斷提高,一方面是職業生命在被壓縮。

倫敦商學院教授琳達·格拉頓在《百歲人生:長壽時代的生活和工作》中提出,未來人類將迎來百歲人生的長壽年代,傳統生產方式、教育、生活和工作模式都會發生變化。

日本也針對“人生百年時代”成立相應部門,旨在探尋使每個年齡層次的人都能健康、充滿活力地生活與工作的發展戰略。

一些人開始反思,制造35歲焦慮是否是收割“青春紅利”的行為?是否有利於個人、企業乃至社會的長遠發展?

今年兩會期間,全國人大代表蔣勝男提出,取消公務員報考的35歲門檻。她也注意到,隨著疫情的發展,許多企業相應減員,正在盛年的從業人員二次就業時,又受35歲門檻限制,導致就業困難。

智聯招聘報告顯示,在2020年3月已離職的35歲及以上求職群體中,到9月份仍有62.9%繼續在智聯平台投遞簡歷,失業時間已超半年。失業帶來最直接的影響是收入。調查顯示,有近半數中高齡求職者由中高收入群體降入中低收入群體。

“一個人的失業,影響的是一個家庭。這一人為設置的門檻也會給個人觀念和就業市場環境帶來更深遠的影響。”蔣勝男擔憂。

在智聯招聘執行副總裁李強看來,從企業角度看,如果“年齡歧視”文化嚴重,將打擊員工積極性。如果始終要用年輕人來替換經驗豐富的職場人,也在一定程度上說明企業產品可替代性高,不具有核心競爭力。

“在人口紅利逐步消失及老齡化趨勢下,年輕勞動力日漸減少不可避免,35歲危機實際折射了用人理念的誤區,企業可能會錯失一些人才,也不利於人才長期發展、產業轉型升級,這樣的用人導向與我國當下的就業結構相悖。”李強說。

此外,有專家認為,給人的職業生涯劃定時間線,是一種固化設計。人被簡化成數據指標,用業績、KPI等數據來評價,滿足社會的要求。當企業和社會更多演變為流水線,呈現出機器屬性,要警惕人被更多視作“高級零件”。

卓賢建議,應進一步完善立法,避免就業市場把年齡作為“一票否決”的門檻,確保勞動力實現充分自由流動。

此外,卓賢認為,除年齡歧視的“軟門檻”外,35歲以上人群更面臨技能和崗位需求不匹配的“硬門檻”,即其專業背景及知識更新能力與企業新增崗位需求的結構性不匹配。

“當前的職業教育更多針對未成年人,培訓項目不足﹔而德國的職業教育60%針對成年人或中高齡就業者,有助於知識技能更新和人力資本提升。”卓賢建議,以企業用工和技能崗位需求為導向,企業、教育部門、職業中介體系相結合,完善職業和終身教育,共同開辟人力資本提升通道。

2020年12月17日,河北省唐山市豐潤區綜合職業技術教育中心飛機維修專業教師在給學生上課(無人機照片)。新華社記者 牟宇 攝

同時,也有人認為無需過度渲染“35歲危機”。“人到中年,本來就會面臨更多復雜的需求和問題。”職場博主“職小跳”說。

35歲后選擇創業的小王已獲得幾輪融資。“年齡不應是桎梏,年輕的時候多積累,盡量成為專精領域專家,35歲的職場人可以有更多元的選擇。”她說。

剛剛走過35歲門檻的Zoe也說,自己從焦慮到不焦慮的轉變,緣於更多的接納、學習和微行動。“就算沒爬上金字塔,也可以給自己搭建一座金字塔。”