為麥稈畫修飾細節。

賀興文介紹麥稈畫作品。

賀興文為手工藝人作細節指導。

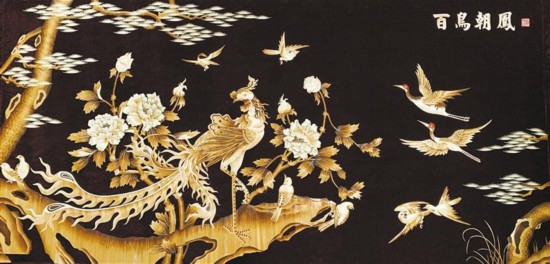

麥稈畫作品《百鳥朝鳳》。

在蒲城縣,無論是辦紅白喜事還是生意開張,人們經常能收到一種別具一格的禮物——麥稈畫。甚至有人打趣地說:“誰家要是沒有三五幅麥稈畫,說明人緣不好。”麥稈畫不僅是當地群眾的情感寄托,也體現著大家的審美追求。近年來,蒲城麥稈畫制作技藝愈加精良,傳達的意象愈加豐富,作品愈加精致、精美,成為蒲城縣的一張文化名片,受到越來越多人的喜愛。

那麼,一根根田間普普通通的麥稈何以變身精美工藝品,甚至被作為國禮贈予外國友人?老手工藝人又是怎樣讓麥稈畫在傳承中不斷發展?這種流傳千年的手工技藝,在今天將如何適應大眾審美,在工藝美術中佔據一席之地?帶著這些疑問,4月19日,記者來到蒲城縣蘇坊鎮一探究竟。

傳承有人,千年技藝薪火不斷

“這些都是過去制作麥稈畫用到的工具。看,這個是燙染工具,有點像咱們生活中用的熨斗。”走進蒲城縣蘇坊工藝品廠,71歲高齡的麥稈畫老手工藝人連更印,向記者介紹起不同時期麥稈畫的制作工具。

麥稈畫又稱麥草畫,屬於民間剪貼藝術品,它凝結的是數千年農耕文明的精髓。蒲城縣制作麥稈畫由來已久,據傳已有千年歷史,而蘇坊鎮更是以制作麥稈畫聞名。古人汲取民間祭祀活動及婚喪嫁娶的禮法,用麥稈制作字畫,創作出“福”“祿”“壽”“賢孝傳家”等字畫,用以傳情達意,祈佑康寧。

“我是蘇坊鎮大聯村人,從1986年開始制作麥稈畫,到現在已經30多年了。”連更印說,“過去鎮上有人過壽,親戚朋友就會用麥稈做成‘壽’字,或者送個‘福如東海 壽比南山’的牌匾﹔有老人去世了就送‘德高望重’‘流芳百世’等牌匾﹔誰家結婚了就送‘雙喜’……麥稈畫在咱這兒一直很流行。”

在蒲城縣,像連更印這樣數十年堅持傳承傳統技藝的老手工藝人不在少數。在他們的堅守和潛心鑽研下,蒲城麥稈畫傳統技藝得到了很好的保護和傳承,麥稈畫文化內涵不斷豐富,表現形式不斷創新,優秀作品層出不窮。

“為了解決過去麥稈畫笨重、攜帶不便的問題,1997年,我設計出了卷軸麥稈工藝品。”連更印告訴記者,目前,蒲城麥稈畫作品形態越來越豐富,大到屏風、挂屏、牌匾、瓷瓶,小到挂件、擺件,受到越來越多群眾特別是文藝愛好者的關注與喜愛。

和連更印一樣,今年61歲的賀興文,也一直行走在傳承、發展蒲城麥稈畫的道路上。

賀興文出身於麥草工藝世家,從小熱愛麥草工藝制作。“麥稈畫在我家已經傳了七代,我十幾歲就開始跟著家裡人學習制作麥稈畫,高中一畢業就投身其中。當時麥稈畫還只是面向農村市場,掙不了什麼錢。”賀興文說。

起初,賀興文只是叫幾個村民來幫忙,把技術教給他們。后來,他開始思考怎樣去挖掘傳統文化,豐富麥稈畫表現形式,讓更多人了解、喜愛蒲城麥稈畫。“蒲城麥稈畫被列為陝西省第六批非物質文化遺產后,作為傳承人,我有義務、有責任把這項傳統手工技藝發展好。”賀興文說,他先后去過西安美術學院、清華大學美術學院等院校學習繪畫、設計等理論知識,將其運用到麥稈畫制作中,同時在實踐中不斷創新。

目前,蒲城縣共有蒲城麥稈畫傳承人5位,工匠百余人。

創作有方,工藝美術匠心鑄魂

走進賀興文創辦的蒲城興文麥草工藝專業合作社,隻見制作間裡十幾名手工藝人各自忙碌著,有的在打磨麥稈,有的在繪制圖案,有的正依著圖案粘貼麥稈,有的在為剪好的麥稈燙色……

“麥稈畫的制作工藝比較復雜,也很細致,要經過熏、蒸、漂、染、打磨、刮、拼、剪、切、熨燙、繪、刻、粘貼、鑲嵌等30多道工序。”一名手工藝人告訴記者,要做出精巧生動的麥稈畫,每一道工序都馬虎不得。

走到一幅《百鳥朝鳳》的麥稈畫作品前,同行之人皆被其細節打動:鳳凰昂首傲視前方,單足立於鬆樹的枝干之上,不同部位羽毛形態各不相同,絨毛清晰可見﹔鳳凰周身,數朵牡丹或含苞待放,或展姿盛放,花瓣輪廓和葉片脈絡清晰可見﹔不遠處,幾隻不同種類的鳥兒朝著鳳凰展翅飛來,一對鳥兒相對而飛,狀若交談﹔作為輔景的鬆樹,鬆針細密可見……整幅作品畫面栩栩如生、線條流暢、層次鮮明,呈現出很強的立體感,特別是在麥稈原色基礎上進行燙色后,呈現出鎏金般的質地,更顯高貴與雅致。

近年來,蒲城麥稈畫大膽借鑒國畫、版畫、剪紙、漆畫等技藝的藝術表現手法,畫面風格上,以民間傳統工藝為本,同時追求時代特色,體現大眾審美﹔色彩運用上,以麥稈自然色為主調,點綴少許明快色彩且富於變化,配以紅黑相間的底紋,使作品更具觀賞價值。目前,蒲城麥稈畫已創作出10多個系列上千種產品。

事實上,不僅是藝術表現手法,蒲城麥稈畫所表達的文化內涵也越來越豐富。如今的蒲城麥稈畫涵蓋花鳥、建筑、山水、人物等多種題材,更有各類體現中國優秀傳統文化的內容,比如“清明上河圖”“陝西八大怪”“二十四孝”等,畫面古朴典雅,造型逼真,藝術價值和收藏價值不斷提升。

作品越精良,受到的關注自然就越多。近年來,以賀興文為代表的蒲城麥稈畫手工藝人先后應邀為G20農業部長會議制作國禮,為中國殘奧委員會制作國禮及運動員隨手禮,為康復國際世界大會的160多個國家制作參會代表國禮,為電視劇《黃土高天》制作麥稈畫道具100多件……蒲城麥稈畫作品數百次參加國際及國內文博會、藝博會等展示展銷和學術交流活動,獲得國內外大獎上百次,產品遠銷海內外。

“通過這些國內外重大文化交流活動,讓品牌化非遺項目走出去,不僅擴大了渭南非遺的影響力,也讓世界更了解、更喜愛中國優秀傳統文化。”渭南市文化和旅游局四級調研員馬輝志說。

發展有力,非遺文化活態傳承

這兩天,賀興文的女兒正帶著合作社的技術人員在上海交流學習,而賀興文正忙著備課。

這幾年,從蒲城興文麥草工藝專業合作社開辦的培訓班裡,已經走出了一批批學員。他們有的是貧困群眾、殘疾人,有的是想就近就業的家庭婦女。在脫貧攻堅工作中,合作社對貧困戶、殘疾人、下崗職工進行技能培訓,帶動百余名群眾就業,讓大家在增收致富的同時能學到一技之長。

為了宣傳推廣蒲城麥稈畫,當地政府和手工藝人一直不懈努力著。2017年,賀興文成為國家藝術基金陝西省殘疾人麥稈畫工藝創新人才培養項目培訓授課專家。去年,他又成為陝西非物質文化遺產(傳統美術)傳習研究中心特聘專家。

“現在合作社固定的技術人員裡年輕人不多,所以我要走進學校、走向社會,用傳統文化的魅力吸引更多年輕人去了解、保護蒲城麥稈畫,把這個起源於農耕時代的傳統技藝好好傳下去。”賀興文說。

圍繞這個目標,蒲城興文麥草工藝專業合作社與西安美術學院、陝西財經職業技術學院等院校合作,搭建實踐基地,開辦青少年、下崗職工培訓班,讓蒲城麥稈畫技藝走進校園、走進群眾生活。

問及如何激發大家對傳統文化的學習興趣,賀興文表示:“通過模擬、實踐等多種形式,將蒲城麥稈畫中蘊含的文化正能量傳遞給大家,讓他們在潛移默化中形成良好的價值觀念,增強對中華優秀傳統文化的理解和認同,增強文化自信,為傳承傳統文化打下基礎。”

蒲城麥稈畫的發展是蒲城縣做好非遺項目傳承的一個縮影。“蒲城縣非遺文化厚重而豐富,其中杆火技藝入選國家級非遺項目,麥稈畫、椽頭蒸饃、堯山廟會等34項省、市級非遺項目特色鮮明。為有效傳承、保護蒲城非物質文化遺產,我們建立了以麥稈畫、土織布等項目為代表的非遺傳習基地。”蒲城縣文化和旅游局黨組書記、局長趙曉峰表示,“下一步,我們將充分利用傳習基地,讓更多群眾參與到非遺保護工作中來,持續增強大家保護傳統文化的意識。”

記者手記

“更美”才能走得更遠

穆騁

一根根麥稈,在手工藝人的手中搖身一變,似花似鳥、成字成畫,若非親眼所見,很難想象蒲城麥稈畫竟能做得如此細致精巧。而這源於農耕時代的傳統手工技藝產品,經過不斷傳承與發展,能夠站在世界舞台,並成為手工藝術愛好者的“新寵”,筆者認為,這主要是因為它的美。

蒲城麥稈畫,美在形。線條、色彩、形狀、紋理、層次……這些都是蒲城麥稈畫收獲“路人緣”的重要因素。風景、建筑、人物,它呈現出的豐富內容,總有一款能打動觀賞者。它可做成牌匾、挂件、屏風,表現形式豐富,在觀賞價值高的同時也很實用,心動的人自然會“下單”。

蒲城麥稈畫,美在內涵。單有吸人眼球的外形是不夠的,蒲城麥稈畫傳承人和手工藝人早就意識到了這一點。優美的外形,承載以厚重、豐富的文化內涵,使得蒲城麥稈畫在群眾尤其是文人雅士心中的地位不斷提升。觀其形,賞其韻,選一款與自身氣質相符的麥稈畫置於家中、放於身邊,隨時感受文化的氣息與魅力,也為生活增加更多趣味。

蒲城麥稈畫的美,更美在“活”。一項傳承千年的技藝該怎樣去發展,是保守繼承,盡量保留其原汁原味,還是開放包容,迎合市場需求?在這一點上,蒲城麥稈畫很好地把握住了“度”,做到了靈活變通,既不失本味,又豐富發展,也很好地適應了市場需求。

蒲城麥稈畫的發展,可以為其他非遺項目的傳承提供一些借鑒。古老並不意味著陳舊,創新才能帶來活力,而非遺文化產品,隻有“更美”,才能走得更遠。