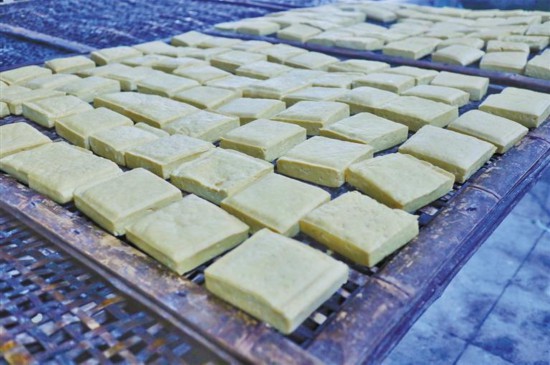

剛剛做好的豆腐干。本報記者 郭詩夢攝

劉春生向記者展示剛做好的豆腐。 本報記者 郭詩夢攝

“我們這兒一直流傳一句話:‘外地人來洛南,若未吃上一口農家豆腐,就算白來了’。來來來,大家都嘗嘗,味道好極了!”近日,在洛南縣王家豆腐小院裡,“店小二”王翩然對客人熱情地介紹著當地特色豆腐。

洛南出產的豆腐早在明清時期就由地方商賈走貨南北各地,甚至曾被作為皇室貢品,送進皇宮。多年來,洛南豆腐頗受消費者青睞,市面上也總是供不應求。2018年,“洛南豆腐”更是被命名為國家地理標志保護產品。

洛南豆腐何以如此出名?近日,記者走進洛南縣,探尋豆腐裡的秘密。

好山好水出好料

1月18日,在洛南縣斌士誠貿易有限公司的豆腐工廠裡,一片熱火朝天的景象。2020年,該公司成為洛南縣首家被允許使用“洛南豆腐”國家地理標志保護產品專用標志的企業,其下屬豆腐廠生產的豆腐也一下子“火”了起來。“臨近年關,我們做的豆腐在很多超市都斷貨了,完全不夠賣!”工廠負責人李繁對記者說。

作為首家拿到專用標志的企業,制作洛南豆腐有什麼秘方呢?

走進斌士誠公司的豆腐工廠,隻見加工車間的員工蘇彩打開水龍頭,一股清水緩緩流出,直接流入制作豆腐的機器中,和機器裡的黃豆充分融合、攪拌。

“我們廠裡的水,用的都是洛河源頭水,水質特別好。”蘇彩一邊做豆腐,一邊告訴記者。

“研究表明,水質對豆制品的口感、品質等有一定影響。而洛南佔據洛河源頭,源頭水質純淨的秦嶺山泉為豆制品產業的發展提供了優質的水資源。”洛南縣農業農村局黨辦股工作人員雷學民說。

不只是水質好,制作洛南豆腐的原材料也非常有講究。“外行或者其他地方的同行都好奇我們制作豆腐的秘方是什麼?其實,我們根本沒什麼特別的秘方。要說有,就是我們當地的原材料。”蘇彩笑著說,“洛南盛產黃豆,所以原料都是當地產的。之前,我們嘗試過用外地的黃豆,但試來試去后發現,還是當地水配合當地黃豆做出來的豆腐味道最好。此外,我們點豆腐用的漿水也是自己做的。”

洛南素有“八山一水一分田”之稱,也恰恰是這樣的土石山區,獨特的氣候、光照、土壤資源適宜優質大豆作物大面積種植。據洛南縣農業農村局的工作人員介紹,大豆作為洛南縣第四大糧食作物,每年種植面積逾7萬畝,年產量在8526噸左右。洛南的大豆生長時間長、蛋白質含量高,且永豐鎮、城關鎮等地能提供無公害大豆生長肥料,這些都是洛南縣發展豆制品產業的優勢。

傳統手藝做出好味道

人們的餐桌上,豆腐往往潔白如雪、光滑如玉,口感豆香味濃郁、綿軟有彈性。

鮮有人知的是,這簡單的一塊豆腐,卻要經過9道工序才能制成:選豆、泡豆、磨漿、煮漿、濾漿、點漿、墩腦、壓制、成型,這些工序缺一不可。

洛南的豆腐出名,還妙在一道道工序裡。

1月19日清晨,洛南縣眾樂洛水公司的豆制品工廠裡已是一片熱氣騰騰。在這裡制作豆腐的師傅劉春生告訴記者,他們昨晚已經選好、浸泡好黃豆,現在在磨漿和煮漿了。

劉春生告訴記者,選黃豆要選顆粒飽滿、均勻的,豆子要經過至少8小時的浸泡,將豆皮去除后才能磨漿。

來到工廠2樓,劉春生指著機器對記者說:“我們現在用的是新機器,但做法還是傳統老手藝。磨漿和煮漿兩道工序採用機器要比石磨更加均勻,煮漿也更加高效。除此之外,其他工序還是堅持手工制作。”

因為工序復雜,廠裡的工人每天要忙個不停才能做出正宗的洛南豆腐。“我們現在一天能做出大約4000斤豆腐、1000斤豆腐干,完全供不應求。”劉春生笑著說。

洛南縣豆制品行業協會會長王振書介紹,如今的洛南豆腐,大多是像洛南縣眾樂洛水公司豆制品工廠一樣,採取新工藝、老手藝結合的方式制作豆腐。除此之外,洛南本地人在制作豆腐的時候,會除去豆皮和磨剩的豆渣,隻選用最細膩、蛋白質含量最高的部分做豆腐。有些地方1公斤黃豆能做出5公斤至6公斤豆腐,而在洛南,1公斤黃豆隻能做出2公斤至2.5公斤豆腐。“這樣制作出的豆腐爽彈筋道,比普通豆腐的口感好很多,所以洛南豆腐多年來馳名省內外完全在意料之中。”王振書對當地豆腐信心滿滿。

新時代的豆腐有了新使命

1月20日8時,洛南縣民生食品豆腐工廠的工人王恩惠就在廠裡忙活了起來。“想到來做豆腐,我還是很有熱情的,所以早早就來了。”王恩惠笑著說。

其實最初在豆腐廠打工,王恩惠是不得已的。老伴走得早,女兒遠嫁,兒子再娶,家裡隻有她與大孫女兩人相依為命。由於沒有收入,王恩惠家被認定為貧困戶。包扶干部看見她家裡的情況,便鼓勵她到豆腐廠打工。“我一看離家近,也能照顧孫女,這才來了。”王恩惠說。

王恩惠本就有一些制作豆腐的手藝,來豆腐廠務工更是輕車熟路。“洛南縣這邊老一輩的婦女很多都會做豆腐,在我們看來做豆腐就和做家務一樣平常。來廠裡打工,才發現祖傳的老手藝居然派上了用場,我也一下子愛上了這個工作。”提起現在的工作,王恩惠一臉歡喜,“生活充實了,口袋也鼓了起來。現在我一個月能掙2000元左右,我和孫女的生活也改善了。”

現在,王恩惠不僅在2019年就摘掉了“貧困戶”的帽子,還成了廠裡的能人,經常帶領新工人熟悉制作豆腐的工藝。

“我們工廠去年通過電商賣了800多萬元的豆制品,產品銷售到全國各地。”洛南縣民生食品豆腐工廠辦公室主任李丹丹說,“豆腐廠裡的23名工人,都是附近的住戶,曾經有18名貧困群眾。后來憑借著在廠裡打工、做豆腐,大家陸陸續續都脫了貧,有些人日子過得好,最近還計劃給家裡買小汽車呢。”

脫貧攻堅以來,洛南縣將豆制品產業作為扶貧產業,通過培訓群眾學習制作豆腐技能、擴大就業渠道、消費扶貧等方式幫助當地貧困群眾一步步走向小康。下一步,洛南縣還將依托產業布局,不斷對豆制品產業進行升級改造,加大對豆制品企業的培育,不斷發展行業的專業人才,把“洛南豆腐”這張閃亮的農產品特色名片深深印在鄉村振興的沃土上,也讓豆腐行業真正成為群眾脫貧致富的“軟白金”。

“接下來,當地企業將在洛南商會和豆制品行業協會的鼓勵支持引導下,做大做強洛南豆腐品牌,發揮好地理標志效應,不斷規范提升豆腐生產技術、加工工藝水平,更好地帶領群眾邁向致富之路。”洛南縣工商聯主席李克榮說。

記者手記

小豆腐有大未來

郭詩夢

1月19日,在採訪中,記者隨機走進洛南縣城一家名為華昌土特產的商店,經了解,店裡的土特產全年銷售額為100萬元,僅豆腐干和豆腐就能賣到20萬元。“洛南豆腐的好味道是消費者認可的,根本不愁賣。”店長說。

洛南豆腐如此受歡迎,當地也有企業獲得了“洛南豆腐”地理標志使用授權。但記者在採訪洛南各類豆腐廠中感受到,因為當地大多數廠家的規模還不大,所以豆腐總是供不應求。

因此,如何讓產量跟上銷量,進一步增強洛南豆腐的競爭力,是下一步打造洛南豆腐品牌形象的關鍵。

首先,要加強產業聚集,促進規模化生產。有關部門應牽頭引導,合理整合當地豆制品資源,發揮產業集群效應。比如將現有企業整合組建成集團公司、做大龍頭企業或是建立豆制品產業園區,在原料採購、生產管理、產品出廠檢驗等方面進行標准化管理,批量規模化生產豆腐,讓產量盡快跟上銷量。

其次,要不斷延伸豆腐相關產業鏈,提升產品的競爭力。記者在採訪中發現,洛南現有的豆腐產業鏈還較為單一,多數廠家生產的產品隻有豆腐和豆腐干。所以,在下一步發展中,企業可以延伸產業鏈條,對豆制品進行深加工,生產出腐竹、素雞、辣條等群眾廣泛食用的豆制品,同時,還可加強與科研院校的合作,結合當代人對食品營養、食用方便等需求,研發與豆制品相關的新型保健食品,不斷提高洛南縣豆制品的市場競爭力。

最后,嚴把產品質量,打響地方特色品牌。食品安全是食品生產的首要原則,應出台相關措施,讓企業從原料、生產環境、生產工序、產品包裝、檢驗檢測等環節嚴格按照標准要求生產經營,保証豆制品的質量和品質。同時,要克服當地豆腐品牌多、名氣小的劣勢,盡快對當地豆腐商標和品牌進行整合,聯合企業一同打響洛南豆腐的品牌知名度,獲得社會進一步認可,讓小豆腐有大未來。