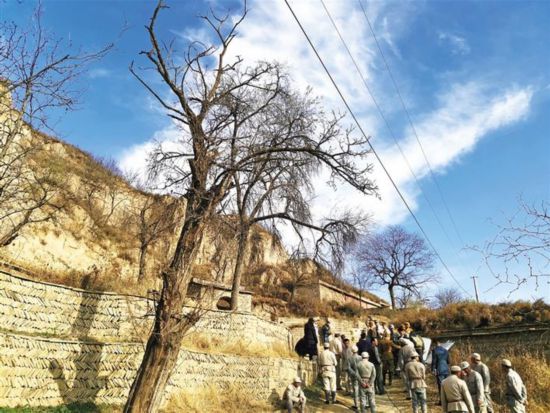

甄家灣村影視劇拍攝現場。

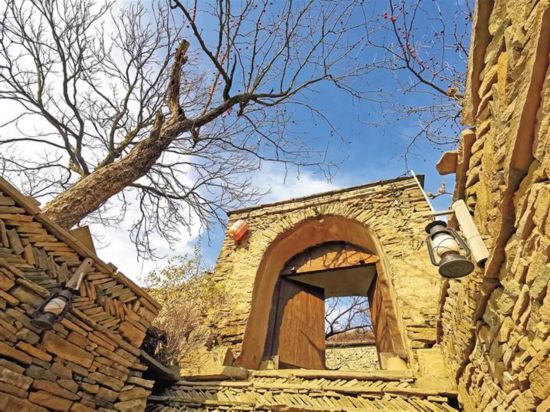

馬家灣村影視劇拍攝布景。

碾畔村黃河原生態民俗文化博物館陳列展品。

馬家灣村院落一景。

馬家灣村已成為影視劇拍攝基地。

甄家灣古村一景。

入冬后的陝北,萬木凋零,農事的節奏也慢了下來。這個時候,農民往往會居家養精蓄銳,經過數月的休整,再以飽滿的熱情更好地投入接下來的勞作。

然而,在延川縣關庄鎮甄家灣村,一些農民仍在忙碌奔波著。他們並非忙於農活,而是忙著“上鏡頭”。

2020年12月9日,《走向勝利》劇組正在這裡拍攝一部紅色革命題材的電視劇,村民們或扮演八路軍,或本色出演農民,表演得有模有樣。村民馬翠芳說:“當群眾演員不累,就當休息了,一天還能掙100元,來的人很多,有時候都排不上。”

昔日沉寂的小山村,如今成了影視劇拍攝的“青睞地”。“群眾演員”也成了村民增收的“香餑餑”職業。甄家灣村依托傳統村落的身份,搭上了延川縣“名人名篇名山水,古寨古鎮古村落”全域旅游發展戰略“快車”,舊貌換新顏,真正做到了“活起來”。

傳統村落彰顯延川魅力

在延川縣,如甄家灣村一般的村落遍布山梁溝峁間,依勢而建的窯洞、石塊壘筑的院牆、曲折蜿蜒的石板路、鹼畔上的棗樹、角落裡的石碾石磨……這些都是傳統村落的“標配”。

據延川縣住房和城鄉建設規劃局工作人員馬延安介紹:“2019年6月,第五批中國傳統村落榜單上,延安市有9個村落上榜,其中8個在延川縣。2020年1月17日,第三批陝西省傳統村落名錄公布,106個村落中,延川縣共有20個。”

延川縣的傳統村落,可謂量多質優且聞名遐邇。上榜中國傳統村落榜單的村子,更是特色鮮明、風格迥異。

甄家灣古村始建於1265年,現存古窯洞97院258孔,是陝北地區現存規模最大、結構最完整的古窯洞建筑群。村子所處的青平川因作家史鐵生《我的遙遠的清平灣》而聞名,他曾形容這裡“全是一座座黃的山峁或一道道黃的山梁,綿延不斷”“樹很少,少到哪座山上有幾棵什麼樹,老鄉們都記得清清楚楚”。甄家灣村經過20多年的退耕還林建設,曾經“一道道黃的山梁”,也重新披上綠裝。

距甄家灣村1公裡遠的太相寺村因紅色文化而聞名。1936年5月,毛澤東在太相寺主持召開團級以上干部會議,全面總結紅軍東征工作,並安排部署西征事宜。當年,毛澤東就住在太相寺村村民張克讓家,后勤部隊住在甄家灣村甄世清家。

古村落窯洞錯落有致,巷道四通八達。位於賈家坪鎮磨義溝村的馬家灣古村就因巷道而為人所知。古村四面環山,三面臨水,共有163孔窯洞,村裡32條大小巷道猶如迷宮一般。延川縣素有“馮家坪的川,寺村的灣,馬家灣的巷巷串不完”的說法。

從乾坤灣景區出發,僅10分鐘就可到達碾畔村。“一個是國家4A級旅游景區,另一個是中國傳統村落,我覺得這趟來得特別值。”來自山東的游客李衛斌說。

碾畔村是典型的陝北黃土高原村落,背山向陽,一排排窯洞上下排列左右為鄰,窯洞建筑為土石結構,一般以3孔或5孔為一院落。院落筑有圍牆設有大門,大門外植有古槐,象征生生不息。

碾畔村最引人注目的就是碾盤,大河邊、柳樹下,院門口、窯洞前,到處都有碾盤的“身影”。碾盤等生產生活工具,也展現了陝北濃厚的農耕文化和黃土風情。

修舊如舊延續村落記憶

在碾畔村,窯洞已經完成了它作為民居的使命,現在是黃河文化的集中展示場所。

20世紀末,村民逐漸搬離碾畔村。在整個村子建筑面貌保持不變的基礎上,延川縣政府和當地村民共同創建了一座黃河原生態民俗文化博物館。

據村民劉向紅介紹,博物館按照歷史沿革、黃河系列、農耕系列、飲食系列、民間文藝、節日慶典等18個系列,將數千件農耕時代的生產工具和生活用品,以圖片和文字說明的形式,集中陳列於30孔窯洞中,原汁原味地展現了古老的黃河農耕文化。

“窯洞是中國北方黃土高原上特有的民居形式,是傳統村落的核心要素,窯洞村落就是陝北最典型的村落。”延川縣縣志辦原主任、文化學者梁福誓說,“陝北人的生命從窯洞中來,在窯洞中走,文化的起源也是窯洞,窯洞承載了古老黃土地的深層文化。”

從小生長在農村的梁福誓,對傳統村落有著特殊的情感。他的老家楊家圪坮鎮下大木自然村也因獨特的古窯洞建筑群落而獲得省級傳統村落稱號。

梁福誓從2016年就開始關注傳統村落的保護問題。2017年,他在延川縣提倡申報國家級傳統村落,前后編制共計21個傳統村落42份申報材料。

梁福誓說:“傳統村落是農耕文明留下的文化遺產,中華文明最遙遠綿長的根就在村落裡,這裡記錄著人類最真實的生活軌跡,因此在傳統村落保護過程中,生活在這裡的村民最有發言權,而保護的關鍵是要激活村民的自覺保護意識和積極主動性。”

2013年,馬家灣古村原住村民陸續搬離至新村居住。

閑置的窯洞怎麼辦?

“這些窯洞都太破舊了,反正現在咱們都住進了新房子,我看還是拆了算了。”有些村民提議拆除。

“不能拆,這些都是祖輩給我們留下的,即使再破爛也是個祖輩留下的遺產。這些老物件就是咱們的根脈嘞。”很多老年人主張保留。

最終,經過論証和規劃,賈家坪鎮決定對村裡的老舊窯洞和殘破巷道進行加固修復。

“整個修復過程我們秉持修舊如舊的理念,專程邀請部分村裡老人進行指導,對於損壞嚴重的窯洞進行加固,對窯洞內部陳設和院落擺設進行原樣恢復,力求展現村子的古色古香和原始美感。”賈家坪鎮文化和旅游事業辦公室主任呼延雲婷說。

“這裡的石板牆、老棗樹、碾子磨盤,以及一草一木、一磚一瓦,都讓我想起在農村老家度過的童年時光,整個人的童年記憶仿佛被喚醒了。”來自延長縣的游客楊慧娟動情地說。

影視攝影、教育研學、寫生創作、傳統文化體驗,這是甄家灣村發展文化旅游產業的規劃定位。所有建材都在原址上收集,所有項目都按照原貌恢復,整修后的古窯洞古色古香、原汁原味,成為承載陝北歷史記憶的“天然博物館”,也成為紅色題材影視劇組爭相進駐的“陝北小橫店”。

活態保護助力鄉村振興

保護是第一位的,在保護的基礎上規范有序發展,增強村落“造血”能力,才能保持村落的完整性、真實性和延續性,更好地助力鄉村振興。

延川縣將傳統村落保護發展納入全縣發展的“大盤子”,保護定位以延川窯洞建筑為核心,以“窯居文化”發展歷史為延伸,立足傳統村落風貌保護,將傳統村落打造為集鄉村旅游、特色觀光、窯居文化體驗於一體的旅游名片,更有利於實現鄉土文化的完整傳承和活態保護。

如今,關庄鎮甄家灣村、賈家坪鎮馬家灣村、乾坤灣鎮碾畔村3個極具代表性的傳統村落已被開發利用,變成了“香餑餑”。

曾經貧窮落后的甄家灣村依托資源優勢,推進“三變”改革,大力發展以影視拍攝、教育研學、寫生創作和傳統文化體驗等“四個基地”為主要內容的鄉村文化旅游產業,成功打造“影視經濟”“民宿經濟”“觀光經濟”等新型經濟業態。

據關庄鎮文化和旅游事業辦公室主任田靜介紹:“截至目前,甄家灣村承接了《走向勝利》《光榮與夢想》等20多個影視劇組的拍攝,僅2019年全年接待人數就達10多萬人次,2020年文化產業收入達162.5萬元。”

2017年5月,甄家灣村集體經濟合作社流轉村民閑置的258孔窯洞,統一修復,統一改造,開發窯洞民宿,發展民宿經濟。村民方小燕把自家的5孔窯洞流轉給村集體,由集體出資將其改造為窯洞酒店,自己在酒店打工,每個月還有1000元左右的工資。

此外,全村1150畝耕地全部流轉到村集體經濟合作社,流轉期限20年。村集體經濟合作社與延川縣供銷合作社聯合建設“千畝黃花”生產基地,成功打造“觀光經濟”,讓農業在創意中增值,有效拓展鄉村旅游新板塊。

“老”資源如何才能煥發生機?馬家灣村交出了新答卷——影旅融合。

“馬家灣村保留了最原始的村容村貌和窯洞院落,很適合拍攝紅色革命題材相關的影視劇。近年來吸引了《建國大業》《我們的隊伍向太陽》《搖籃》等影視劇組前來拍攝。”呼延雲婷說。

以影促旅起到了很好的宣傳效果。高曝光度下的馬家灣傳統村落吸引了來自延川縣及周邊縣區的游客前來“打卡”。

依托乾坤灣景區,碾畔村扎實做好旅游文章,經濟上了一個大台階。

“我們村緊緊圍繞‘旅游+’的模式,希望能用旅游帶動農家樂、民宿、電商等產業多元發展,持續為村民創收增收。”碾畔村村委會主任郭桂玲說。據悉,延川縣文旅集團共流轉村上32戶107孔閑置窯洞,高標准打造黃河畔上的特色窯洞民宿。在經營中,先由公司經營5年回收成本,之后村集體和村民共同參與分紅。

“之前窯洞閑置著,還不如流轉給公司,我們平時還可以在民宿上班,打掃、收拾客房這些活兒不累,工資也不低,而且是在家門口打工,很方便哩。”村民程紅軍說。

獨特的人文歷史和大美黃河風光,吸引了越來越多的游客來到延川縣。吃住行游購娛,每一個環節上村民們都能受益。開農家樂、賣農特產品、開小商店……如今,延川縣村民的致富路越來越寬廣。