十一月九日,位於灃河右岸的鎬京遺址考古工作正在有序展開。 本報記者 張辰攝

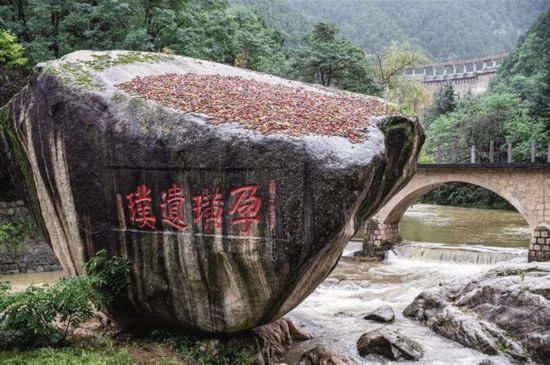

一塊巨大的“璜石”矗立於伐魚河河道中央。相傳,這塊石頭還與在此垂釣的姜子牙有淵源。 本報記者 張辰攝

渭水一條流,千山與萬丘。

當滔滔渭河以躍進的身姿扑入關中平原時,就進入了中國輝煌歷史的主舞台。在血與火的淬煉中,中華民族把根深深扎進渭河兩岸,從中汲取包容、開放、進取的力量,並把中華民族中的佼佼者,升華為民族的神話,成為民族精神的一部分。

行走渭河,我們在女媧、伏羲、炎黃二帝等一眾神話人物中,找到了一位介於歷史與神話之間的傳奇人物——姜子牙。傳說中,這位60多歲的老人,從寶雞伐魚河畔的釣魚台一路走到西咸新區灃河岸邊的豐鎬二京,以“60后”的智慧和擔當,寫下了自己的傳奇人生。渭河岸邊,我們踏著姜子牙的腳步,在“周雖舊邦,其命維新”的歷史遺音中,感知中華民族的強大生命力。

他從神話中走來

神話,是一個民族最古老的記憶。在一代代人的口耳相傳中,神話突破了時空、文字的局限,記錄著早已遠去的信息,寄托著人們的美好願望,亙古彌新,令人神往。

在神話傳說中,姜子牙是以一個聖賢的形象登上歷史舞台的。

寶雞市區往東30公裡處,秦嶺腳下、渭河支流伐魚河上,一塊巨大的石頭矗立於河道中央,千百年來受河水的沖刷而不倒,被當地人稱為“璜石”。

“相傳,3000年前姜太公在此垂釣,把從魚腹中取出的石子拋在水中。石子沾了姜子牙的靈氣,見風長成如今的樣子。至今,到此游覽的人們,還懷揣心願在這塊大石頭前停留祈福。”姜太公釣魚台景區的工作人員說。

穿越3000余年時空,商朝末年,西伯侯姬昌曾在此為一個朝代的崛起許下心願。

站在“璜石”旁,我們仿佛還能看到,姬昌第一次遇到白發蒼蒼的姜子牙后,激動地說:“我的先輩太公曾經預言,當有聖人來到周地,周才能得以興盛。您就是那位聖人吧?我太公盼望先生很久啦!”自此,姜子牙被西伯侯姬昌拜為太師,稱“太公望”。

這就是姜子牙被稱為姜太公的緣由。對聖賢渴求的背后,是古人對偉岸人格和深邃思想的敬仰。在人類從蒙昧走向文明的過程中, 聖賢們如同天空中最亮的星,指引著前進的方向,帶給人們福祉。

其實,每一個聖賢都是從普通人磨礪而來的,姜子牙也不例外。

據《史記》記載,姜太公名呂尚,是東海邊上的人。呂尚本姓姜,字子牙,因其先祖在舜、禹時被封在呂,以其封地之名為姓,所以也叫呂尚。

那是一段少有文字記載的歷史。今天,我們隻能在《史記》、青銅器銘文、戰國竹簡的隻言片語中,去拼湊姜子牙早年的身影。

盡管祖上顯赫,但到了姜子牙一代,已經是沒落的貴族,生活窮困。貧窮沒有讓姜子牙消沉,他利用了一切可以學習的機會,成就自己一身文韜武略、定國安邦的本領。

“姜子牙曾在市井混跡多年,正是體驗過底層人民的困苦生活,他形成了‘同天下之利者,則得天下﹔擅天下之利者,則失天下’的民本思想。”多年研究周文化的寶雞岐山縣文化和旅游局局長楊慧敏說。

傳說中,在伐紂之戰后,具有超凡能力的姜子牙將戰爭雙方的戰死者一一封神,以慰亡靈,也給活著的人送去一份精神慰藉。今天,我們再看《封神演義》,那些神其實就是一個個為國為民忘我犧牲的普通人。

秦嶺腳下的隱士

從伐魚河畔的釣魚台出發過渭河,向北就到了鳳鳴岐山的周原。

那是姜子牙心之向往的地方。

周人的第十三代君主古公亶父帶領族人遷徙到周原,即今天寶雞岐山縣和扶風縣一帶。在這裡,充足的渭河水灌溉農田,養育了周人。

比起商紂王的殘暴統治,吸引姜子牙的,是西伯侯姬昌以德治國的理念。

當時西岐東邊的虞國人和芮國人發生爭執,就一塊兒找姬昌評判。進入西岐后,他們發現種田的人都互讓田界,人們都有謙讓長者的習慣。虞、芮兩國發生爭執的人,還沒見到西伯,就對自己爭地的行為感到慚愧。各自返回后,他們都把田地讓出,然后離去。

雖然那時周還只是臣服於“大邑商”的“小邦周”,但積攢半生智慧的姜子牙,辭去朝歌的官職,來到了這片人間樂土。

他隱居在秦嶺腳下伐魚河畔,一邊靜觀天下大勢,一邊直鉤釣魚10年,靜待西伯侯。青山無語,以最博大的胸懷包容著這位隱士﹔綠水長流,把姜子牙直鉤垂釣的另類舉動傳向四方。

自從紂王為了限制周壯大,把姬昌的父親囚禁致死,又把姬昌一度囚禁在羑裡,滅商的種子就種在了周人心中。姬昌訪求四方賢者,來擴張壯大周的影響力。

“呂望當年展廟謨,直鉤釣國更誰知?”這是對姬昌是否真的求取賢才的考驗。

那應該是一次非常精彩的遇見。

伐魚河畔,吊民伐罪、傾商興周的志向,讓姬昌和姜子牙一見如故,也因此而成就了一段“姜太公釣魚”的美談。

姜太公沒有讓西伯侯姬昌失望。

史學界研究發現,姬昌曾替商紂王平定叛亂“九邦”。作為姬昌的“太師”,姜子牙掌管著周的軍隊。在收服西戎、經略東方的過程中,姜子牙的軍事才能展現出來,使“小邦周”迅速壯大,形成“天下三分,其二歸周”的有利局面。

1000多年后,同樣求賢若渴的唐太宗李世民在伐魚河畔建造了一座太公廟,以期獲得更多來自民間的賢臣良將。

良禽擇木而棲。可能正是受到這樣的鼓勵,在唐代,很多有才華的人都曾在長安城南的秦嶺終南山中隱居,等待獲得建功立業的機遇,其中不乏人們耳熟能詳的王維、李白、賀知章等大詩人。“終南捷徑”的典故由此而來。

如今,太公廟前那4棵植於唐朝的古柏枝干蒼勁虯曲,龍鐘多姿,如同睿智的老人一般,在青山綠水間,對后來人訴說著任人唯賢的千古佳話。

渭河岸邊的英雄

如果說,伐魚河畔的姜子牙是一位運籌帷幄的智慧老者,那麼在渭河支流灃河畔的姜子牙,就是一位馳騁疆場的勇猛將領。

10月,西咸新區灃河兩岸景色秀麗,舒朗有致的園林沿著河道一路鋪陳,使灃河成為城市中心一條亮麗風景帶。在快速崛起的現代化城市中,這裡還隱藏著一片承載歷史的文化高地——豐鎬遺址。

“‘既伐於崇,作邑於豐。’在征伐九國的過程中,周人攻下商人在關中平原的最后一個據點崇國(今位於西安灞橋區和藍田縣交界處),並在灃河下游左岸的高地上修建了豐邑作為國都,宣示著向東擴張的決心。不久后,姬昌的兒子周武王姬發又在灃河右岸建設了鎬京。”主持鎬京遺址考古工作的陝西省考古研究院研究員岳連建說。

這是西安3000多年建都史的肇始,也是姜子牙赫赫英雄生涯的重要時期。彼時,姜子牙已是周武王的“師尚父”,是周朝的軍事統帥。

面對滾滾東去的渭河,姜子牙東進伐商的雄心愈燃愈烈。他以戰略的眼光在灃渭之濱洞察著天下變局。

他是縱橫捭闔的謀略家。鎬京城外、渭河邊上,姜子牙身披戰甲,於萬人軍前,威嚴地發出號令:“集合起所有的民眾和船隻,遲到者斬首。”一場孟津觀兵檢閱了天下諸侯反商的決心。

他亦是戰神一樣的存在。一旦伐商時機成熟,便力排眾議,堅定地支持周武王發動牧野之戰。公元前1046年,牧野之戰上萬人的戰場上,姜子牙如同雄鷹一樣,一馬當先,勢不可當。

那一場金戈鐵馬、戰鼓雷鳴的決戰早已消散,“牧野洋洋,檀車煌煌,駟騵彭彭。維師尚父,時維鷹揚”的歌謠卻傳唱至今。

“當時商人的主力部隊在與東夷作戰,姜子牙敏銳地抓住這個戰略時機助推周武王發動牧野之戰,以少勝多推翻了商紂王的統治,為周王朝的建立奠定了基礎,開啟了新的時代。”岳連建說。

姜子牙到底是七八十歲的智慧老人,還是戰場上驍勇善戰的將領?今天我們隻能憑傳說去想象。

不可否認的是,西周成立初期,姜子牙被封到齊國后,從渭河流域走向更廣闊的天地,繼續用武力不斷穩固、擴張周朝的疆域。

正是由於在伐商中展現出的運籌帷幄的才能,姜子牙被稱為兵家權謀的始祖。他的軍事謀略和治國理念也被后人總結記述在《六韜》一書中,鬼谷子、張良、蘇秦、諸葛亮等都曾受益於此。

3000余年的時光裡,在人們的口耳相傳中,姜子牙輔佐開創周朝的功勛,被演繹得奇幻多姿,他成為中國神話中大器晚成、文韜武略的眾神之神。

隨著考古發掘的進行,那些隱藏在神話中的歷史也會更加清晰,讓姜子牙這個流傳千古的神話人物,在中華文明的歷史長卷中留下真實的印記。

記者手記

一場文化的“接力賽”

王睿

10月,國產動畫電影《姜子牙》上映。電影中的姜子牙在一個新的虛構世界中,以現代人的視角,講述一個人如何突破自我成為神的故事。其中,無論是精彩的3D呈現方式,還是新編的故事內容,都讓人耳目一新。

從《詩經》中的戰神,到《封神演義》中的老者,3000多年來姜子牙跟隨時代的腳步呈現出不同的面貌。“姜太公釣魚,願者上鉤”“姜太公至此,諸神退位”等典故人們爛熟於心,姜子牙也成為中華民族的經典國民IP之一。

盡管電影《姜子牙》的人物設定已經脫離了原有的傳統形象,引起了不同層面的討論。但它也以一種更符合當代年輕人的審美,收獲了更多年輕人的喜愛。

這是一場關於優秀傳統文化的“接力賽”。與潮流文化的結合,讓傳統文化更具現代認同感,也讓更多國民IP獲得了新的生命力,彰顯出屬於這個時代的特征。

當我們行走渭河時,既為隱藏在歷史迷霧中的姜子牙感到好奇,又為不能在歷史發生的現場,更生動地體驗歷史而感到遺憾。文化不應該隻在傳說中、青銅器的銘文中,隻在塵封的遺址裡,如何在歷史的現場復活那些鮮活的國民IP,對於陝西這個文化大省來說,將是一個歷久彌新的話題。