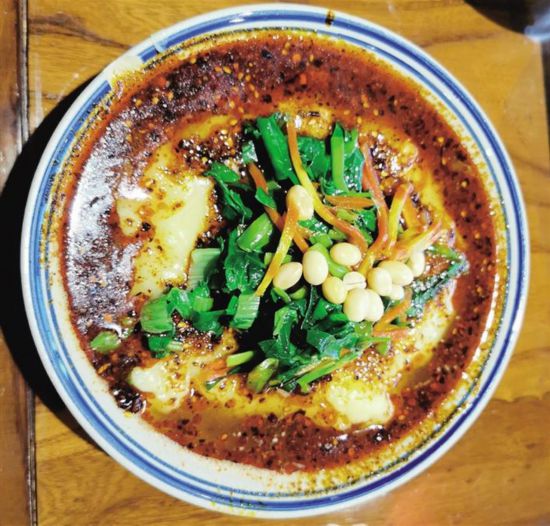

一碗光滑如玉、酸辣可口的攪團。

岐周攪團店的服務員端著一碗剛做好的熱乎乎的攪團。

講究的店裡,一道“水圍城”就要擺出8個碟子,讓外地人頗有些“無從下手”。

“油潑辣子油潑蒜,辣辣兒個吃一碗攪團。”關中人愛吃攪團是出了名的。天氣漸涼,這時候若是能有一碗光滑如玉、酸辣可口的攪團,那種味道定能讓人回味無窮。

老一輩人都知道,攪團是“哄肚子”的“飢荒飯”,在最缺糧食的時候給人們短暫的飽腹感,能夠填飽肚子,卻不耐飢。攪團,與飢荒和苦難相伴,又隨著富裕和繁榮重現在城裡人的餐桌上。正是這“無筋無骨”的飯食,以它的軟體支撐了祖祖輩輩的生活。在它的支撐下,祖輩們依然移山填海,創造了一個又一個時代的輝煌。

雜糧打成的“飢荒飯”

一碗攪團的背后,是一段食不果腹的日子。生活困難的年月,精細的麥面很少,老百姓常吃五谷雜糧,如玉米面、高粱面。粗糙疏鬆的雜糧很難成團,自然無法做成面條,給粗糧裡和上一點兒麥面,打成糊糊,喝個水飽,就當吃過細糧了。

同樣分量的糧食和成面能喂飽2個人,打成攪團卻能填滿4個空空如也的胃。每年到秋收季節,勞作了一季的人們剛剛經歷了豐收的喜悅,這時候,用在生產隊磨坊裡新磨好的玉米面、高粱面或豆面打一鍋攪團是對家人和自己最好的犒勞。隻要遠遠地聽見灶房裡傳來“刺啦”一聲響,搗碎的蒜泥被那滾燙的菜籽油潑過的香味便彌漫了整個院子,攪團就是配上這鮮美噴香的味道,讓人美美地解饞。

攪團沒有“筋骨”,所以分量雖大,卻不頂飽,因此得名“哄上坡”。那時候很多人家的地都在塬上,餓著肚子上不去。打好的攪團在鍋中黏成糊狀,如糨糊一般,能大口大口地吃上兩三碗,吃得肚飽就拉著架子車上塬。地裡干活的可憐男人被哄了肚子,架子車還沒拉上坡,褲帶就鬆了。

來自眉縣齊鎮的周乃莉記得,小時候家裡打了攪團,最期待的一口就是鍋底舀不完的面糊——“刮刮”。攪團出鍋后,灶膛裡尚存的溫度將糊在鍋底的那薄薄一層面糊焙干,伸手撕下一塊,咬在嘴裡“嘎嘣”直響,比現在的鍋巴還香脆。有的時候火候沒掌握好,“刮刮”被燒焦了,大人們也會哄著孩子說:“黑‘刮刮’吃了能拾錢,有福氣!”孩子們便爭搶著吃。長大后才知道,大人們這樣說,是為了讓孩子們不要浪費糧食。

一碗攪團,被西府媳婦靈活妙用,既哄了孩子又哄了老公。這樣的苦中作樂,在吃不飽飯的日子裡,倒也有一股“阿Q精神”的味道。岐周攪團創始人侯岐周說,他們家攪團店裡常常有很多老年人點一碗攪團來憶苦思甜,回憶自己吃不飽飯的日子。隻需一碗,仿佛就能聞到黃土地的芳香,又仿佛回到了魂牽夢繞的家鄉。

農家院子裡的“大餐”

位於寶雞高新區的岐周攪團店裡,趙師傅正在打當天的第一鍋攪團。他用長把鐵勺在鍋中舀起一勺,高高地提起來,稍稍傾斜,黏糊的面漿便順勢而下,如絲般綿長、玉般明透。“這一鍋,就能撐起一半的菜單。”趙師傅說。

一團白玉似的攪團滑入陶瓷碗中,澆上事先准備好的醋水、小菜和油潑辣子,沿著碗沿送入口中,來不及咀嚼便能順著喉管和食道咕嚕直入胃腸。這種吃法叫“水圍城”。

熱攪團盛於漏盆裡,攪團便通過漏盆底上指甲蓋大的孔漏入水盆中,變成“小蝌蚪”游進水裡,再炝好漿水,就變成了“漿水魚魚”。

打好的攪團在案板上放涼,切成“麻將塊”后和雞蛋、綠菜、臊子肉燴在一起,冷醋一激,放進辣椒和鹽,就是一碗冬天暖乎乎的“燴攪團”……

攪團雖然是“飢荒飯”,但吃法卻並不單調,光是岐周攪團一家,就有8種花樣。缺糧食的鄉裡人也許不得不虧待自己的胃,但一定不會放棄美食的享受。一碗“飢荒飯”,都要費盡心思把它弄得花樣百般,甚至打一鍋攪團,就能擺一桌不重樣的“攪團宴”。

做起來有技術含量的小吃不少見,吃起來有技術含量的,攪團算一個。寶雞流傳著一個知名度很高的笑話:一個南方人第一次到關中做客,主人用“水圍城”招待他。吃飯時,他用筷子夾起一小塊攪團,伸著脖子咽到肚子后,再喝一口碗裡的菜湯。主人發現后連忙告訴他說:“攪團要蘸著吃。”意思是說,夾一塊攪團后在碗裡的湯水中蘸一下再吃,這樣攪團不但有了味,也容易下咽。客人聽罷,連忙端著碗,站了起來,繼續照原方法吃。主人見狀,差點兒沒笑岔氣。

這雖然是個笑話,但也側面表現出了吃攪團的“技術含量”。一些講究飯店,光是一份“水圍城”就要上大大小小十來個碟子,讓人無從下手。

為啥一個吃法這麼重要?別看這只是一碗攪團,西府人維護的,可是他們自己的生活情趣。

馬虎不得的“三百六十攪”

前兩年,寶雞一家電鑽攪團店火了,引來眾多網友打卡試吃,一天能賣出400多碗。店主王師傅在眾人圍觀下將插上電的電鑽放進鍋裡。電鑽“突突突”地在鍋裡跳躍,攪團也隨著鑽頭的旋轉越來越光亮,越來越勻稱。“這一鍋攪團要打好,電鑽得鑽足足半個小時。”打完一鍋攪團,王師傅用抹布擦拭著電鑽,那鑽頭被加長,並裝上了4個有弧度的扇葉。“一年光是電鑽,都要打壞50個。”

隻要功夫深,“電鑽磨成針”。打攪團的費勁可見一斑。怪不得西府有句老話說“攪團要好,七十二攪﹔攪團要黏,尻子擰圓”。

“這是一個戲謔的說法。實際上攪團要打好,至少得要幾百下。攪團好不好吃,全在一個‘攪’字上。”侯周岐告訴記者,這句俗語后半句的意思就是,攪團要做得黏稠富有彈性,就要腰和屁股重點發力。

因為這樣嚴苛的制作要求,比起一些小吃制作的溫和過程,打攪團這個詞就營造出一幅更加熱烈的勞動場面。

鍋台前的西府媳婦,可絲毫沒有女人的柔弱。一手執擀面杖使勁地攪,一手抓面粉天女散花般地撒,“扑哧扑哧”的氣泡在滾鍋水裡直冒。女人兩條纖細的胳膊在黑鍋上方掄圓了畫圈,左三十、右三十、上下打三十,一攪就是幾百下。漸漸地,一堆生面一層層熟透,一股糧食的香氣和著水蒸氣扑面而來,鍋裡的攪團開始“咕嘟咕嘟”地冒泡泡。這時候就可以去火,掀開鍋蓋,勺子舀起,滴溜一下成絮狀,攪團就做成了。

攪團的制作,不僅需要技巧和經驗,還需要超強體力。在西府,能打出來一鍋色澤黃亮、面水均勻的好攪團,絕對是一件值得炫耀的事情。

從“飢荒飯”到農家樂,從手工攪到自動攪拌機,攪團的樣式和做法千變萬化,但不變的是西府人的樂天與對生活的熱愛。結束了一天的工作,和家人圍著電視聊天,再蹺著二郎腿來一碗軟糯絲滑的攪團,豈不妙哉。