張亞煒

圖①

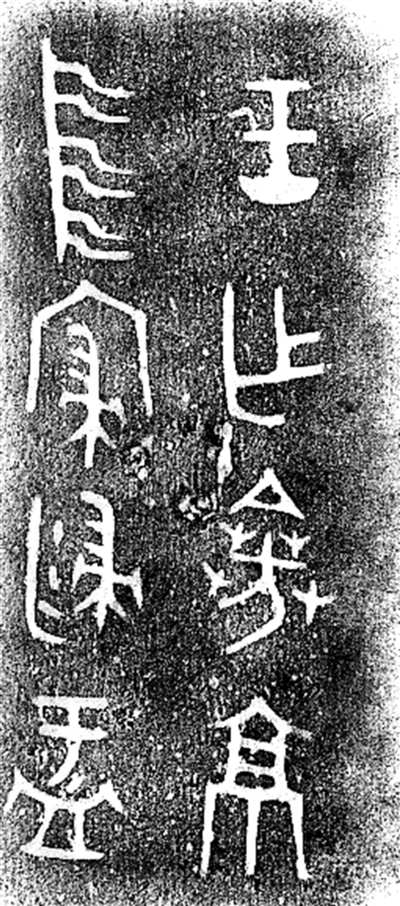

圖②

水器是商周時期的重要禮器。

“形而上者謂之道,形而下者謂之器。”中國古代“藏禮於器”的傳統, 就是按照禮制,讓青銅器成為禮的象征,以確立身份地位,顯示尊卑關系,表達虔誠敬畏。禮器因此成為一種制度性的社會文化符號。使用何種禮器、禮器如何組合,都傳達著相應的禮義信息。

“藏禮於器”的現象早在青銅器產生以前就已存在。目前發掘的青銅禮器最早可回溯至夏代。禮器最為鼎盛是在晚商和西周時期。這一時期,青銅冶鑄業成為社會生產力的代表﹔這一時期,也正是禮制形成的時期。

根據禮制,商周時期貴族在祭神拜祖、宴饗禮賓時都要進行嚴格的洗盥之禮,因此青銅水器自可歸於禮器類中。

青銅水器大致可分為承水器、注水器、盛水器和挹(yì)水器四種,常見的有盤、匜(yí)、盉(hé)、盂、鑒、盆等。

盂

盂是一種盛水或盛飯的器皿,很像有附耳的簋,但比簋大。盂的形制一般都較大,因為流行的時間短,出土的數量也少。

1994年12月17日,陝西扶風縣法門鎮庄白村劉家組出土了一件重要的西周王器——王盂(圖①)。它是目前我國發現的4件西周重要王器之一。

盂之上半部在入土前已失。殘盂的底為圓形,底徑40厘米,圈足徑44.6厘米,殘高14厘米,殘重17公斤。

圈足的下部為一高5.2厘米的素面凸圈。圈的上部呈緩坡狀向內收縮。緩坡之上為直壁。壁上飾正、倒相間的、由雲雷紋組成的8個饕餮面,線條流暢。

盂的底部中間下凹,呈鍋底狀。盂底鑄有銘文兩行8字。文曰:“王乍(作)旁京中跎(寢)歸盂。(圖②)”

此銘文體清新,行文簡練,在眾多西周青銅器銘文中獨具一格。此器為西周早期之物,其時代大約在西周成康之時,故作器者可能是成王或康王。王盂銘文“王作旁京中寢歸盂”,寢即寢宮,為王者所居之宮。王盂的出土,為解決旁京地望問題提供了可靠的証據。

鑒

鑒是盛水器。《說文》:“鑒,大盆也”。

在銅鏡沒有盛行的時候,古人常以盤皿盛水照容貌。馬承源在《中國青銅器》中介紹,監、鑒為古今字。甲骨文的監,很像人俯首就皿照容。古人有用它來沐浴,也可以作為盥器。

青銅鑒出現於春秋中期,春秋晚期和戰國時代最為流行,西漢時期仍有鑄造。

盆

盆是大型食器與水器。流行於春秋時期,戰國秦漢也能見到,用途與盂相同,盛放熟食兼用盛水。器為圓形、折肩、深腹、平底、雙環耳或獸耳,多數帶蓋,有底沒三足。器身多飾有春秋戰國時流行的銅器紋樣,亦有少數為素面。

(作者系寶雞周原博物院院長,圖片由周原博物院提供)

《 人民日報 》( 2020年10月02日 第 06 版)