禮泉縣東北的九嵕山主峰上,有一座龐大的陵墓,這就是埋葬著唐太宗李世民的昭陵。本版照片均由本報記者 趙晨攝

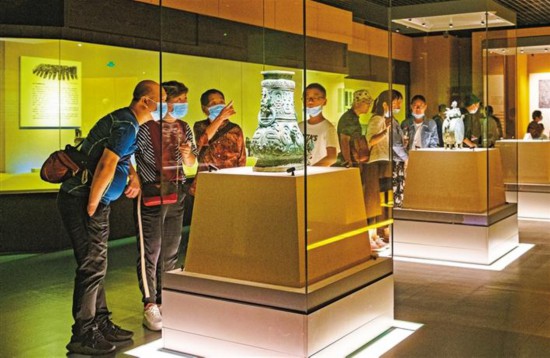

游客在寶雞青銅器博物院參觀。

秦始皇帝陵博物院一號坑裡的兵馬俑“嚴陣以待”。

少年將軍霍去病就長眠在渭河北岸興平市一座形似祁連山的大墓之中。

秦中自古帝王州。

在漫長的歲月裡,渭河見証了也推動著中華文明的發展歷程。渭水之畔,朝代更迭,周秦漢唐一路走來,淬煉出中華民族的文化根脈,造就了屬於東方大國的獨特威儀。

秦嶺巍巍,渭河湯湯。在它們的懷抱裡,銅綠斑駁的青銅器銘刻下周人的“禮樂”﹔庄嚴肅穆的兵馬俑訴說著大秦胸懷天下的擔當﹔綿延萬裡的絲綢之路彰顯出大漢的強盛與開放﹔群星璀璨的盛唐詩壇,寫不盡萬國來朝的繁華氣象……

渭水奔流,斗轉星移,東方大國在此屹立。

從周禮到天下

西秦大地,渭河北岸,岐山縣的周原風景區入口,“天子駕六”雕像在天光雲影的映襯之下顯得格外雄壯。六匹神駿肌肉雄健、頭覆額甲,與身后形制規整的“天子明堂”一同昭示著周天子的威儀。

2000多年前,茫茫周原上,周公凝視遠方,思忖良久:討伐商紂王的戰爭勝利了,但他的父親和大哥卻相繼離世,留給他的是年幼的天子和百廢待興的天下。

也許周公曾無數次追問上蒼,父兄仁德之治的宏願要怎樣繼續?也許正是兼容並蓄的渭水,給予他啟迪與靈感。

分封制和宗法制,是周公的高明創造。在他的手裡,國與家從此水乳交融。兩種制度使整個周朝天下成為一個大家族,大家族又包容了天下。

國是千萬家。千百年來,中華民族的“齊家治國”“家國情懷”皆由此出。

將國與家合二為一之后,周公開始“制禮作樂”。他把國家的運行秩序與個人的行為規范相結合,制定了“禮”。從政府官制到飲食規格,周人都須遵守嚴格的等級秩序。“樂”則以音樂、舞蹈的方式配合著“禮”,春風化雨,日復一日“禮樂”澆灌,“德”的思想在這片熱土上生根發芽。

自此,謙謙君子信步於歷史畫卷之上,禮儀之邦靜立在歲月長河之中。寶雞青銅器博物院裡的國寶何尊見証了“德”扎根於周人的心田。何尊銘文的“德”字有了“心”,而在商代,“德”字是沒有“心”的。商人的巫祝禱告聲在時光裡漸行漸遠,周人留給中華民族的,是“禮儀之邦”的氣度和“仁義禮智信”的文脈。

隨著時光,渭水東流到臨潼,山上的一把烽火,把西周“燒”成了東周。禮崩樂壞,群雄並起,卻開啟了另一個時代的輝煌與榮光。秦人的馬蹄沿著渭水一路東向,從西垂到雍城,從雍城到咸陽。

秦始皇嬴政,這位一代霸主,他的歸宿亦在驪山。陪伴他的,是軍容整肅、衣甲鮮明的地下軍陣。秦始皇帝陵博物院的兵馬俑一號坑裡,6000多個兵馬俑歷經2000多年仍“嚴陣以待”。

可以想見,2000多年前的秦人,正是這樣在渭河邊列陣。旌旗獵獵,戰馬嘶鳴,豈曰無衣,與子同袍。他們組成的軍團緊握著長戈短劍,等待嬴政下達出征的號令。待嬴政拔劍,揮師東向,這軍陣爆發出撼天動地的吶喊。

公元前221年,歷代秦王一統華夏的宏願,在嬴政手中化為現實。外興兵戈,內修文治。這位“千古一帝”思考著國家的未來,他以開創性的氣魄,在全國推行郡縣制,統一貨幣、統一文字、統一度量衡……

現在,天南地北的中國人,也許並不能聽懂彼此的方言,但由於有了被秦始皇統一了的漢字,卻可以讓我們的溝通無阻,讓我們根脈相連。

秦人,用心懷天下的偉略,用戰無不勝的兵戈,用止戈治世的胸懷,在渭水之濱引領了中華民族天下一統的新紀元,開啟了中華文明的新裡程。

大漢雄風鑄國魂

渭水滔滔,迎來送往,長安繁華,過客匆匆。

在中華民族歷史的長河中,有的人雖然如同流星,但卻照亮了歷史的蒼穹,留下了千古英名。

在渭河北岸興平市一座形似祁連山的大墓中,長眠著一位2000多年前的少年將軍——霍去病。他的墓前,一座“馬踏匈奴”石刻雄渾壯美、栩栩如生。石刻中的戰馬以勝利者的姿態佇立,馬腿堅實,猶如石柱﹔馬蹄下,一名眼神凶狠的匈奴人,正奮力掙扎。石刻簡潔有力的線條勾勒出少年將軍短暫而輝煌的戎馬生涯。

西漢初年,國力羸弱,匈奴的連年侵擾讓初建的漢王朝幾度蒙羞,苦不堪言。漢王朝不得不採用和親的方式換取一時安寧。直到漢武帝時,國力漸強,加上雄才大略,漢武帝決心捍衛尊嚴,一雪前恥。

他破格任用衛青、霍去病等,展開了對匈奴的持續反擊。

傳奇開始於公元前123年,17歲的霍去病跨上戰馬,率領800健兒在漠南的草原上縱橫馳騁。也許在他從長安出發那天,漢武帝就滿懷期待,期待他高歌凱旋。少年霍去病沒有辜負君王的信任,斬獲2000多敵人,兩度功冠全軍,被漢武帝封為“冠軍侯”。

霍去病歸來,漢武帝為他建豪華府邸,他卻推辭道:“匈奴未滅,何以家為?”

這不是禮節性的推辭,而是擲地有聲的衛國誓言。

公元前119年,霍去病率領5萬漢家兒郎再次橫掃大漠。大漠之南,再也不見了匈奴王庭的蹤影。霍去病登上大漠深處的狼居胥山筑壇祭天。他舉目南眺,壯懷激烈。

然而不幸的是,天妒英才。封狼居胥僅兩年后,霍去病,這顆璀璨的大漢將星就隕落在天際。

今天,在霍去病墓旁的茂陵博物館裡,有一尊國寶級文物鎏金銅馬。據考証,它的原型是西域大宛國的汗血馬,四肢健碩修長,神採非凡。它是漢王朝與西域之間文化交融的見証。

公元前126年,一位滿面風霜的旅人回到長安城。他叫張騫,13年前,他帶著結盟大月氏的使命前往西域。出發時100多人的隊伍,回來時僅剩他和堂邑父兩人。一路上,圍追堵截的匈奴人、惡劣無比的自然環境,讓張騫無數次瀕臨死亡邊緣。但他最終還是回來了。

張騫的旅途,開啟了玉門關之外的廣闊天地,也開啟了繁盛千余年的絲綢之路。在這條商路上,悠悠駝鈴傳遞著友好,開啟了貿易以及東西方文化的融合,直至今日。

渭河,也加入了這場文明的盛宴。

西北大學絲綢之路研究院副教授席會東認為,正是渭水河道形成的階地、滋養的城鎮,為絲綢之路東段的開辟奠定了地理基礎和經濟基礎。

在渭河前行的過程中,接納諸多細小支流,它們為渭河輸送了清澈的“活水”。在中華文化發展的早期歷程中,出現無數思想流派,它們在漢代匯集在儒家的“干流”中,為中華文化的蓬勃發展提供了滋養。

今天的西安和平門,熙熙攘攘。它西側有一個叫下馬陵的所在,安葬著一位與漢武帝關系篤深的大臣——董仲舒。

公元前134年的大漢廟堂之上,董仲舒與漢武帝的“天人三問”驚動天下。青年漢武帝饒有興味地聽著董仲舒“天人感應”“天下大一統”“罷黜百家,獨尊儒術”的主張,思索著國家的未來。令人意想不到的是,這次問對,竟悄然引領了中華民族2000年的治國走向,使儒家思想成為中華民族傳承千年的主流思想。

在漢朝,中華民族的思想體系從“小河並流”演變為“大河引領”,確立起大一統的精神內核,使國家認同、民族認同上升到新的高度,使中華民族的凝聚力上升到新的高度。

萬國衣冠朝盛唐

站在禮泉縣九嵕山上,秋晨的日出格外柔美絢麗。

山中,安臥著一座龐大的陵墓,這就是唐太宗李世民的昭陵。靠山望水的昭陵開啟了唐陵依山而建的先河,此后的唐陵建造沿北山山系梯次排列。

唐太宗李世民的一生,與渭河淵源頗深。

公元626年7月,東突厥首領頡利可汗趁李世民剛剛即位、朝政不穩,率領大軍侵擾關中。李世民沉著應對,隔著渭河,與頡利可汗達成了“渭水之盟”。他用金銀財寶換取頡利可汗撤兵,為唐朝發展經濟、積蓄力量贏得了時間。

“渭水之盟”一直被李世民視為前所未有的恥辱。幾年之后,李世民派兵攻打東突厥,生擒頡利可汗,一雪前恥。

從漠北到長安的旅途裡,頡利可汗的內心充滿了惶恐和不安。他想起了曾經的“渭水之盟”,后悔不已,哀嘆連連。等到長安,李世民在歷數了頡利可汗的5大罪狀后,卻赦免了頡利可汗並授予他官職。

在大唐包容的胸懷裡,630年,大唐周邊少數民族首領齊聚長安,尊奉唐太宗為他們共同的首領——“天可汗”。從此,大唐開放包容的氣度和一視同仁的胸襟,消解了不同民族的猜忌與隔閡,有力地推動了中華民族大融合。

文化認同超越了民族認同,成了大唐盛世的重要支撐。五彩紛呈的域外文化在長安城競相綻放,唐人的自信和包容使大唐的風華吸引了天下。

在西安東郊蘇思勖的墓室裡,一幅《舞樂圖》描繪了一名深目高鼻的胡人,頭包白巾、腰系黑帶、腳穿黃靴,於黃綠相間的地毯上翩翩起舞的場景。

據記載,當時的長安城裡可謂是“家家習胡舞”。蜚聲中外的《秦王破陣樂》,就在原有的曲調中揉進了龜茲的音調,使其婉轉動聽,高昂且極富藝術感染力。

在長安西市,畢羅(手抓飯)、燒餅、胡餅等胡人餐飲走進唐人的生活。官員上早朝前,也常在街邊買一碗胡麻粥(芝麻粥)充做早餐﹔胡妝胡服走進尋常百姓家,“漢著胡帽”是長安城常見的一道風景。

唐人的包容成就了大唐的輝煌,也展示了強盛的國力和中華民族的文化自信。

“氣岸遙凌豪士前,風流肯落他人后”是李白的恣意洒脫﹔“會當凌絕頂,一覽眾山小”是杜甫的壯志滿懷﹔“空山新雨后,天氣晚來秋”是王維的禪意空靈……

唐朝的詩壇風起雲涌,高峰迭連,在中華文明的畫幅上,至今仍在放射著耀眼的光芒。

還是在大唐的長安城裡,日本人阿倍仲麻呂潛心學問,兢兢業業﹔太原城下,契丹人李光弼為再造大唐嘔心瀝血﹔蒼茫西域,突厥人阿史那社爾率部鏖戰,守護邊疆……異族的人們把大唐當成了自己的歸宿。

大唐包容了這一切,渭河映照了這一切。

千裡渭河萬古流淌,中華文明的故事就書寫在她的岸邊,而她還在不息流淌中講述著東方大國的威儀與榮光。

這威儀與榮光,雖已走進歷史長河的深處,但她所鑄就的文化之光一直照耀著渭河兒女前行的路,她所滋養的文明星火已融入渭河兒女的血脈,塑造著中華兒女傳承歷史的精神魂魄。