祖春苗正在雕刻創作。

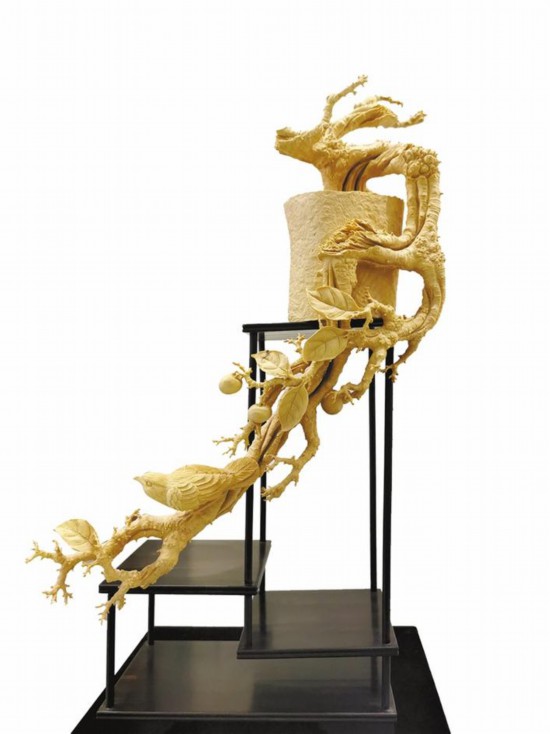

《杯中情》陳列在中國工藝美術大師空港新城文化創新創業園裡。

8月15日午后,空氣潮濕悶熱。在西咸新區空港新城陝西盛百世雕刻藝術文化有限公司的工廠裡,汗珠順著祖春苗的臉頰滾落,她顧不得擦汗,全身心專注於手裡的三角刀尖,尋找下刀角度。一隻黃鸝鳥的翅膀,在她的雕刻下,羽毛逐漸呈現出纖毫畢現的逼真感。

這幅木雕作品名為《春色滿園》,畫面中間,是一隻蜻蜓立於蘆葦之上。蜻蜓採用浮雕的雕刻手法,凸出畫面,形象飽滿、立體、生動,振翅欲飛。

以上情景是祖春苗工作的日常畫面。她今年32歲,是雕刻行業陝西省工藝美術大師。

人對木頭的訴說

雕塑何以如此靈動?祖春苗道出其中玄機:巧勁。

她歪著頭,俯下身子,准確熟練地下刀,木頭發出咝咝聲,木渣紛紛掉落。鋸子、木銼、鑿子……200多種工具擺滿了半個木桌。

一件好作品背后,除了巧奪天工的設計外,還有水滴石穿的不斷積累。下刀的輕重、角度,都極大地考驗著雕刻者的經驗和耐心。

《春色滿園》中的一隻黃鸝鳥光翅膀就刻了約300刀。

祖春苗說,一塊好木頭質地細密,每一個細微的部分,都要不斷雕琢,盡可能還原草木魚虫自然的樣貌,讓好木頭和好工藝相互成就。

在祖春苗這裡,時光走得很慢。每天9個小時,她總是耐心地面對眼前的木頭。一個月能雕刻完成的或許只是一隻鳥、一朵花、一座小拱橋。整件作品的完成,通常需要耗費至少半年時間,最多的需要幾年光景。

走進樓增良木雕藝術博物館,迎面看見的是一幅4米長的《清明上河圖》木雕作品。該作品栩栩如生地還原了畫卷裡的市井百態,給人不一樣的審美體驗。

如花生粒大的小人兒,要刻畫出人物面部的弧度,甚至還能看出眼角眉梢的表情,難度可想而知。尤其是手指、根須等元素的雕刻,更是如行走崖畔,刀刀驚心。

“光人物就有近200個,形態各異,制作難度非常大。我們4個人用了3年8個月時間,2018年完成了整部作品。”祖春苗說,這也為她后來制作《杯中情》奠定了扎實的基礎。

從木頭上找靈感

這不像女孩的手。

這雙手粗糙、生繭、關節粗大。經年累月雕刻,祖春苗的手已經變形,右手更甚。常年拿刀,也有失手造成滑刀的時候。“一年手被鏟到三四次很正常,嚴重時縫幾針。一般都是照樣工作。”她說。

祖春苗14歲時外出闖蕩,在家具廠打工8年,深感手藝陷入瓶頸。經同行介紹,2009年,她不遠千裡慕名來到西安。

在陝西盛百世雕刻藝術文化有限公司工作期間,董事長樓增良很快就注意到這個年輕人,並不失時機給予點撥。

樓增良是中國木雕藝術和古典紅木家具制作領域的代表性人物,也是中國工藝美術大師。在東陽樓派木雕技法基礎上,他將中國繪畫藝術豐富的表現手法運用在雕刻中,讓這門傳統制作工藝的文化和美學內涵大大拓寬。樓增良創作作品千余件,獲獎百余件。

“這個孩子能吃苦、坐得住,基礎也很好。”在進一步了解后,樓增良收祖春苗為徒。在師父的指點下,祖春苗技藝不斷精進。

2017年夏天,祖春苗偶得一塊上好的黃楊木料。她決定獨立創作一件作品。

拿著這塊木頭,祖春苗反復端詳,根據木頭的形狀、顏色和紋理走勢等構思,對枝、須、洞、節、疤、紋理、色澤的搭配,從微觀和宏觀上整體把握。“隨物賦形,從木頭上找靈感”,她腦子裡回響著師父的話。

她介紹,完成一件雕刻作品,要經過選料、去皮、打坯、雕刻、打磨、拋光、打蠟等7道大工序。在這7道大工序之下,還可以分為近20道小工序,環環相扣。

歷時8個月,《杯中情》出世。

這是一件立體作品。一根果實累累的樹枝從杯中伸出,一隻山雀棲於其上,神情悲戚。杯子鑲嵌在大葉紫檀制成的木架之上。“我想通過這件作品呼吁人們愛護自然,保護生態環境,守護好綠水青山。”祖春苗說。

2018年3月25日,《杯中情》在第53屆全國工藝品交易會上,獲得年度“金鳳凰”創新產品設計大獎賽金獎。

唱響中國故事

之后,祖春苗又創作出《嵩獻英芝圖》《花開富貴》等佳作。這個朴素的農家少女,迎來自己的輝煌時刻。2019年1月,在由陝西省工業和信息化廳下屬的陝西經濟聯合會主辦的活動評選中,祖春苗獲得第四屆陝西省工藝美術大師稱號。

從樓增良到祖春苗,在方寸之間、一斧一鑿中,闡釋著“書痴者文必工,藝痴者技必良”的匠心。

雕的是木頭,用的是技藝,聚的是人心,傳的則是文化。現在,很多傳統技藝面臨失傳的困境,讓樓增良憂心。2016年,陝西盛百世雕刻藝術文化有限公司整體搬遷至空港新城后,他就開始籌劃建設文化創新創業園,計劃形成一個我國工藝美術行業精品展示、技藝傳授、學術交流以及教學觀摩基地。

2019年11月2日,中國工藝美術大師空港新城文化創新創業園揭牌。2000多平方米的展廳裡,展示著來自61位國家級和省級工藝美術大師的作品共計1200多件。

古朴的廣東端硯、華貴的北京掐絲琺琅、細膩的江蘇紫砂壺、精致的四川蜀繡等作品述說著各自的精彩,講述著共同的中國故事。

樓增良說,傳統工藝美術文化不是小而美,而是要走進千家萬戶,要更多人喜愛和欣賞才能更有生命力。

“我會把這項技藝傳承好,做出更多創新的作品,也願意把技藝毫無保留地傳授給感興趣的人。”祖春苗說。

記者手記

用“匠心”鑄精品

侯燕妮

祖春苗10歲輟學,為了生活到家具廠打工。不甘心隻做家具廠流水線上工人的她,不遠千裡拜師學藝。工作中,她在木雕之路上不懈精進,最終贏得“陝西省工藝美術大師”的美譽﹔

16歲時,樓增良開始學習木雕技法、繪畫技藝及傳統文化知識。30多年的雕刻經驗使他積累了深厚的創作底蘊,逐漸形成獨具特色的雕刻風格,獲得“金雕手”稱號﹔

一把木凳、百萬粉絲、過億播放,最近,山東聊城的老手藝人“阿木爺爺”做手工的短視頻紅遍海內外,不用釘子、不需膠水的中國榫卯結構之精巧讓人叫絕。

萬千變化盡在方寸之間,好手藝不是一朝一夕就能練就。這些手工藝人用“這輩子就把這件事情干好、干細致就行了”的堅持,展現了堅持不懈、孜孜以求的匠心,用傳統技藝生動詮釋了中國文化藝術之美。

身處新時代,“工匠”不再是社會底層技師的稱謂,“工匠精神”也成為一種代表著精益、專注、創新的精神。我們的社會,需要這種精神。各行各業的勞動者,隻有在平凡的崗位上不斷磨煉提升自己的技藝,把簡單的事情做到極致,才能鑄造精品,才能使我們國家在高質量發展的道路上闊步前行。