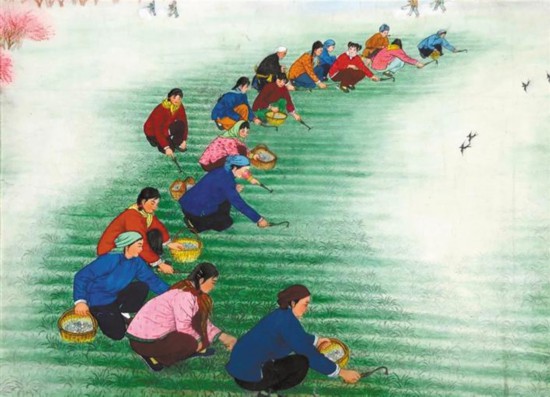

春鋤。李鳳蘭作( 本報記者 曹瑞翻拍)

畫家樊志華在自己位於鄠邑區農民畫展覽館內的工作室裡認真作畫。 本報記者 曹瑞攝

7月24日,西安市鄠邑區農民畫展覽館外,陣陣蟬鳴,聲聲入耳。展覽館樓下,一間小屋裡,一台小風扇正悠悠轉動,吹出縷縷涼風,牆壁四周挂著的畫作輕輕擺動著。畫家樊志華正伏在桌前,一筆一畫精心畫著一幅反映獼猴桃豐收景象的農民畫。斑斕的色彩、拙朴的線條,描繪出了熱鬧喜人的場景。樊志華說,這間小屋是鄠邑區農民畫展覽館為了支持農民畫創作而特地打造的工作室,他每天都來這裡心無旁騖地創作。“20世紀50年代初,在原戶縣文化館舉辦的農村美術培訓班上,我開始學習繪畫,后來我成了美術教師、專業畫家。戶縣農民畫改變了我的生活,也豐富了我的人生。”回顧自己的繪畫道路,樊志華頗為感慨。

一部熱鬧的農村戲劇

一曲優美的西部民歌

潔白的羊群、翠綠的玉米地、大紅的秧歌隊……觀賞戶縣農民畫,仿佛是在看一部熱鬧的農村戲劇。

戶縣農民畫源於民間,誕生於20世紀50年代,是在陝西關中地區的剪紙、壁畫、年畫、刺繡等民間藝術基礎上演變而來。“一手拿鋤頭,一手拿畫筆”是戶縣農民畫創作的真實寫照。戶縣農民畫所畫內容多取材於當地人物、動物等,勾畫出美麗的自然田園風光,以朴實的繪畫語言詳盡而生動地記錄農村生產勞動的壯觀場面、熱烈活潑的節慶場景和絢麗多彩的民風民俗。

鄠邑區農民畫展覽館館長王文吉介紹,戶縣農民畫以“夸張變形、對比強烈、浪漫稚拙、構圖飽滿以及重朴實、講神似,民族民間風情強烈,鄉土生活氣息濃郁,地域特征明顯”為主要特點,構圖簡潔而飽滿,想象大膽豐富﹔注重色彩對比,以大紅大紫的色彩,夸張的描繪,追求強烈的直觀效果,講究裝飾性﹔風格渾厚質朴,氣韻生動。“如同一曲優美的西部民歌,戶縣農民畫抒發著中國農民對新生活的熱愛與追求,歌唱著日新月異的美麗家鄉,洋溢著三秦農民淳朴、善良和豪邁的感情色彩。”王文吉說。

因其獨特的藝術魅力,戶縣農民畫蜚聲中外,走進了千家萬戶,走進了人民大會堂,走向了全世界。1974年,原國家郵電部就曾發行一套《戶縣農民畫》特種郵票6枚,在中國郵票史上留下了不可磨滅的印記。1966年、1973年、1998年、2004年,戶縣農民畫4次在中國美術館舉辦專展。2013年至2015年,240余幅戶縣農民畫入選全國公益廣告庫,隨后出現在全國各地機場、車站、碼頭和街頭。

鄠邑區也因此成為全國影響力最大的農民畫鄉之一,被視為中國農村文化建設的典型。1988年,鄠邑區被原國家文化部正式命名為“中國現代民間繪畫之鄉”。2014年,原國家文化部再次授予鄠邑區“中國民間藝術之鄉”稱號。

扎根時代沃土

綻放新的生命之光

20世紀50年代末的戶縣農民畫,以漫畫、單線平涂為主,人物造型也比較淳朴簡單。20世紀70年代到80年代,戶縣農民畫藝術形式基本界定在國畫、年畫、版畫等專業范圍內,以反映農民生產、生活為主。隨著時代的變遷,20世紀80年代初,戶縣農民畫發展面臨危機與困境,也進行了新的藝術探索。創作者們開始向民間美術學習,汲取民間藝術營養,使戶縣農民畫形成了多形式、多風格、多種類的繁榮發展局面,也更加具有地方特色與時代精神。

王文吉說:“戶縣農民畫的藝術風格新穎,種類非常多,在農民藝術家的長期創作活動中,形成了壁畫、年畫、宣傳畫、水粉畫、水墨畫、裝飾畫、連環畫、版畫、剪紙及其他藝術形式,都充分體現了作者大膽的藝術創作精神。這些作品既保留了民間傳統的藝術特色,又吸收了當代藝術的繪畫技巧。”

“不僅弘揚中國文化,更要注重傳承中國文化,讓這項藝術后繼有人。”畫了一輩子農民畫的雒志儉最大的心願就是能把戶縣農民畫傳承下去,讓農民畫的創作更加百花齊放。 “現在我們200多人的骨干畫家隊伍裡,年輕人佔的比重不少,這與近些年重視培訓、加強傳承有很大關系。有了年輕人的參與,這項藝術才有了新的生命力,也才能發揚光大。”雒志儉說。

2015年10月23日,戶縣農民畫美術學院揭牌儀式在陝西國防工業職業技術學院舉行,標志著戶縣農民畫在人才培訓、理論研究等基礎培訓方面步入正規專業院校教學體系。鄠邑區農民畫展覽館內,也常年開設農民畫培訓班。

2018年,新疆女孩王迪從2500多公裡外的烏魯木齊,來到鄠邑區農民畫展覽館學畫。王迪說,她和母親逛街時無意間看到街邊燈箱上色彩鮮艷、造型別致的“講文明·樹新風”宣傳畫,這種顏色飽滿、造型質朴、充滿濃濃生活味道的繪畫形式深深打動了她,也讓她認識並喜歡上戶縣農民畫,因此特地前來學畫追夢。樊志華是王迪當時的老師。他說,王迪這種對農民畫的熱愛深深打動了他,也讓他再一次感受到要繼續不遺余力地傳承和發揚戶縣農民畫。

從手藝到產業

勃勃生機正在煥發

戶縣農民畫畫家手中的一支筆,不僅畫出斑斕畫作,畫出鄠邑區的文化美名,也畫出了一條文化產業發展之路。

為了推動農民畫產業發展,鄠邑區在全區建立了多個農民畫庄和農民畫創作培訓輔導站,每年都要舉辦寫生、創作等培訓輔導活動。為了提高戶縣農民畫知名度,規范農民畫產銷市場運作,2009年5月,“戶縣農民畫”商標注冊完成,對銷售的畫盒、畫筒以及畫框進行了重新設計和包裝,並在畫盒、畫筒上標注“戶縣農民畫”商標,贏得了更多游客的青睞。

鄠邑區東韓村通過將農民畫經營和旅游業結合,實現了文旅雙贏。東韓村借助鄠邑區1988年被原國家文化部確定為“中國現代民間繪畫之鄉”的美譽,加上該村有曹全堂、潘曉玲、王乃良等多位知名農民畫家的優勢,引導他們建起個人畫室,興建農民畫展廳,並向西安市文化和旅游局申請創建農民畫庄。東韓村還打出了“進農家院,吃農家飯,看農民畫,體驗農家生活”的獨特旅游招牌。畫家王乃良的農民畫作品《黃土雄風》《萬山紅遍》《黃土魂》等曾多次獲獎,多件作品入選中國夢公益廣告。他通過開設的農民畫精品工作室,一方面繼續創作,一方面成功實踐農民畫的市場化之路。“我手裡握的不僅僅是一支畫筆,更是一支致富筆、小康筆。”王乃良說。

在鄠邑區農民畫展覽館內,記者還看到了帶有農民畫元素的餐具、包裝袋、抱枕等文創產品。“我們在傳承發揚戶縣農民畫的同時,也在積極探索戶縣農民畫的產業發展之路。比如通過舉辦農民畫藝術節擴大農民畫影響力,將農民畫與葡萄酒、茶葉等當地旅游特產相結合推動文旅融合。”王文吉說,戶縣農民畫是陝西具有鮮明地方特色的文化品牌和對外交流的亮麗名片,也是具有豐富內涵的文化源泉,可供探索挖掘的東西還有很多,未來的發展可期。