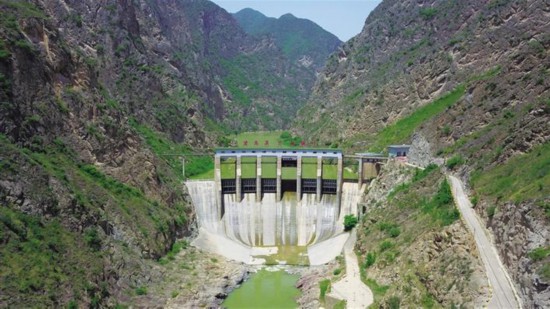

涇惠渠首樞紐。 本報記者 張丹攝

鄭國渠旅游風景區五彩灘。 本報記者 張丹攝

鄭國渠旅游風景區元寶山。 本報記者 張丹攝

鄭國渠旅游風景區鄭國湖。 本報記者 張丹攝

鄭國渠故道遺址。 本報記者 張丹攝

偉大的水利工程留給后世的不單單是鬼斧神工的奇景,還有澤被后世的“大智慧”,鄭國渠便是最好的証明。這是一條有歷史、有故事、有功績的大渠,它起始於“疲秦之計”的“間諜陰謀”,最終卻成了中國最早的大型無壩引水灌溉工程而惠及蒼生﹔從號稱“天下第一渠”到被譽為“世界灌溉工程遺產”……兩千年來,它默默流淌,澆灌著關中平原的農耕文明。今天,讓我們一起探尋“鄭國渠”那鮮為人知的傳奇過往。

鑿涇引水 萬世之功

在涇陽縣城東部,高高矗立著一座人物雕像:先秦裝束,面部棱角分明,腳踩巨石,左手捧著一冊書簡,側首眺望著遠方。這個人就是鄭國渠的靈魂人物——鄭國。

說起鄭國渠,必須提到鄭國。史書裡關於他的記載少得可憐。在戰國末年國與國的博弈中,他只是韓桓惠王手中的一枚棋子。鄭國的原本使命是說服秦國修這條工程量巨大的渠道,妄圖利用浩大的工程來消耗秦國的人力、財力和物力,從而達到“疲秦”的目的,這實則是一項“間諜工程”。鄭國渠這項龐大的工程從公元前246年動工,直到公元前238年還未建好。在施工過程中,鄭國的身份和陰謀被識破,秦王嬴政要殺了他。鄭國據理力爭對秦王說:“此渠成,為韓延數歲之命,而為秦建萬世之功。”終於說服秦王繼續修建渠道。

鄭國巧妙利用了北仲山南麓西高東低的地勢特點,溝通了涇水與洛水,注涇水入洛河,全長150多公裡,后又回水於涇河,開創了引涇灌溉的先河。涇河水自隴東高原而來,裹挾著大量有機質泥沙,不僅可以用來抗旱,還有改造鹽鹼地之效。據《史記·河渠書》記載:“渠就,注填閼之水,溉澤鹵之地四萬余頃,收皆畝一鐘。於是關中為沃野,無凶年,秦以富強,卒並諸侯,因命曰‘鄭國渠’。”

陝西師范大學歷史系教授王雙懷認為,鄭國渠設計合理、技術先進、工程浩大。特別是主干渠一直沿用至今,造益當地,其地位和作用不僅僅在於它發揮的2260余年的灌溉效益,還在於首開引涇灌溉先河,使干旱的關中平原成為旱澇保收的天府之國。

無心插柳柳成蔭,修建鄭國渠未能達到“疲秦”的初衷,反而極大增強了秦國的國力。八百裡秦川物產豐饒,變成了旱澇保收的大糧倉。鄭國渠與四川的都江堰、廣西的靈渠並稱我國古代著名的三大水利工程,也與阿房宮、秦始皇陵並列為秦始皇興建的關中三大工程。

鄭國渠修好后,史書上再看不到關於鄭國的任何記載。但他的名字還有他的故事,從此一直鐫刻在關中大地上,他開鑿的鄭國渠成為關中大地上的眾渠之祖,后世一代代人追隨在他的身后,讓這條渠的傳奇從未間斷……

鄭國渠的作用不僅在於它初建時發揮灌溉作用的100余年,它像一位老祖宗,其子孫后代從它的腳下溯涇河而上,沿著涇河左岸,漢代白渠、唐代鄭白渠、宋代豐利渠、元代王御史渠、明代廣惠渠、清代龍洞渠、新中國成立前的涇惠渠相繼出世,在關中土地上,被鄭國渠潤澤過的地方,惠及百姓,造福人民。

著名作家白描在其長篇紀實文學《天下第一渠》中這樣描述鄭國渠對一方土地的滋養:這條大渠猶如大地之乳,它源自久遠的中華農業文明的最初曙光,催生出璀璨的農耕文化之花,哺育了一方土地上豐碩的物質果實和精神果實,塑造了一種特別的耕稼人生……

引涇灌溉 潤澤后世

時間追溯到1922年的夏天,我國現代水利建設的先驅、著名水利學家李儀祉被邀請回陝西,擔任省水利局局長,兼任渭北水利工程局總工程師。當時,經過連年戰火洗劫的渭北高原,又顯大旱之兆。於是,於右任、郭希仁等有識之士和渭北各縣人士磋商,動用賑災余款,在三原縣設立了渭北水利工程局,籌劃開啟引涇工程。

1928年到1929年陝西關中發生大旱,受災面積覆蓋全省80多個縣。引涇灌溉,急若燃眉。李儀祉臨危受命,毅然決然地挑起在鄭國渠遺址上修涇惠渠的重任。在他的親自主持下,此渠於1930年12月破土動工,經過5年努力,涇惠渠終於在1935年冬全部完工,渠道全長270公裡,能夠灌溉涇陽、三原、高陵、臨潼、閻良和富平6個縣(區)的146.5萬畝農田。涇惠渠所產生的效益十分顯著,灌區糧食產量由以前的畝產60斤左右增加到450斤左右,棉花由原來的畝產20斤增加到80斤,關中成為全國農業灌溉最發達的地區之一。

1949年以來,在黨和政府的重視下,涇惠渠灌區灌溉面積不斷擴大,工程設施更加完善,有力地保障了灌區糧食穩產、高產。據省涇惠渠灌溉管理局的一份統計數據顯示,1949年至今的71年間,灌區生產糧食200億公斤以上,糧食商品率達到30%以上。今天的涇惠渠灌區以佔全省2.4%的耕地面積,生產出佔全省5.8%的商品糧,糧食平均畝產已達780公斤,是全省平均畝產的2倍多,每年還為國家提供商品糧1.2億公斤以上,成為重要的糧棉生產基地。

涇惠渠是引涇灌溉的第六代工程。引涇灌溉工程,體現了人類順應自然、改造自然、與自然和諧共融共生的生態價值理念,在中國水利史上留下了光輝的一頁。

初夏時節,行走在涇惠渠岸邊,長長的樹蔭望不到邊,宛如一道道綠色長廊,讓人頓覺心曠神怡。“涇惠渠建成之初,大量栽植柳樹、白楊等樹木,1947年,渠道岸邊樹木達到520萬株,1972年達到582萬株。近年來灌區每年都要開展植樹綠化工作,數千公裡渠岸栽植的樹木成為灌區環境的守衛者。”省涇惠渠灌溉管理局工作人員陳景雲告訴記者。

“涇惠渠灌區境內河流眾多,水庫星羅棋布,灌區引、提、蓄水利工程設施齊全,各級灌排渠系密布城鄉村落,在改善生態環境、涵養水源,服務城鄉居民生產生活等方面發揮著十分重要的作用。”陳景雲說。

“千年鄭國,百年儀祉。”有了引涇工程和涇惠渠水的潤澤,才有了以“涇(涇陽)、三(三原)、高(高陵)”為代表的富庶關中。

守望時代 永葆生機

撫摸著早已被歲月撫平的遺跡,歷經千年涇水的沖刷,誰又能分得出哪裡是千年前抑或百年前的鑿痕呢?在歷史的長河中千年隻不過是一瞬而已!涇水似練,青山如黛,輕薄的雲煙氤氳在山水之間。鄭國渠似乎在訴說著往昔的輝煌,更向人們展現著如今水利“活化石”不盡的生命力。

這條歷經2000多年的大渠,不斷集眾多榮譽於一身。1996年11月,國務院公布鄭國渠首遺址為全國重點文物保護單位﹔2001年鄭國渠被評為省級水利風景區﹔2008年被水利部批准為國家水利風景區﹔2016年入選“世界灌溉工程遺產”名錄。

鄭國離世2000多年后,一位被譽為“當代愚公、今日鄭國”的人,傾10余年之力,依托鄭國渠及歷代引涇遺址、涇河峽谷、張家山自然風景區、仲山生態森林公園、李儀祉紀念館等功能區,打造了鄭國渠旅游風景區,讓古老的渠道煥發出新的生機與活力。這個人,就是趙良妙。

2003年,涇陽縣招商引資的優惠政策和涇河獨特的自然資源吸引了溫州人趙良妙,經過跋涉上萬公裡實地勘查和分析,他開始開發建設鄭國渠旅游風景區。景區建設必須盡可能做到尊重自然,保護環境,把涇河峽谷的秀、奇、幽、險最大限度地展現給游人。景區建設需要大量建材,這些建材要運到谷底、河道,或者半山腰,為了不破壞植被,趙良妙拒絕採用機械化運輸,而是用畜力馱運。為此,他不惜成本,驢馱人扛,一鑿一鑿在群山中鑽打隧道,連續人工開鑿出9條巨型隧道。“旅游開發沒有回頭路,一旦哪裡做不好,就沒有辦法再恢復,要做就做到最好。”趙良妙說。

功夫不負有心人。2017年9月15日,鄭國渠旅游風景區一期項目建成並投入試運營。景區試運營后,知名度不斷攀升,游客紛至沓來。2017年國慶長假期間,鄭國渠旅游風景區接待游客8.75萬人次,當年實現旅游綜合收入2236萬元,最大日接待游客達 1.7萬人次。鄭國渠旅游風景區作為涇陽發展全域旅游的重大產業項目,為“全景涇陽、全域旅游”注入了新的活力。據初步掌握,景區共解決周邊群眾就業100余人,並極大地帶動了農家樂、餐飲、住宿、交通等相關產業發展。

如今,鄭國渠旅游風景區已躋身國家4A級旅游景區,不斷為這片土地上的涇河兒女帶來更多的機遇和希望。

記者手記

千古一渠惠蒼生 歷史長河競風流

張丹

浩瀚的歷史長河,像鄭國渠這樣的水利工程永載史冊,人類文明進程的標志,恰恰就是這些讓我們嘆為觀止的歷史遺存。這些歷史遺存,有的是實物,有的是非實物。歷史就是這樣,讓精品在大浪淘沙中脫穎而出,讓平庸淹沒其中。

顯然,鄭國渠是歷史、政治、經濟、文化、水利、價值觀等多個維度的交織點,它已經超脫了一個水利工程的承載量。從中國農業文明到民情風俗,再到公共價值觀表達,其成為一種民族文化符號和精神圖騰,具有的不僅是澤被千年的物質供給,更重要的是中華民族智慧、品德等精神層面的光輝照耀。

追溯歷史,會讓我們感知它的滄桑﹔感悟歷史,會讓我們汲取其中的營養﹔銘記歷史,會讓我們有一個與當下參照的坐標,知道該怎麼去做,怎樣才能做得更好。

膜拜歷史並不等於迷信歷史,而是在當今的發展進程中,借鑒、參照歷史,讓我們具備一定的辨識力、驅動力、創新力、發展力,進而更加發展壯大。事實上,今人的奮斗和拼搏也十分耀眼,“天宮”“蛟龍”“悟空”“天眼”“墨子”……在今天看來,或許是科技的一個進步,甚至是改變我們生產生活的一個小方面,但其聚集起來的作用和能量,以及它帶來的進步,也足以彪炳史冊,照耀世界。

或許鄭國只是一個微不足道的水利工程師,誰能想到他是一個“間諜”?或許鄭國渠在當時隻算是一般的工程,誰能知道它可以改變歷史走向?或許鄭國渠起初灌溉功能並不十分強大,誰又能想到后來它將關中變為沃野……

隻爭朝夕,不負韶華。兩千年前,鄭國以一項水利工程鐫刻於歷史﹔今天的成就,我們是主人﹔明天的美好,我們去創造。新時代,需要的不僅是敢於創造歷史的人,更需要敢於超越歷史的人。