2020年3月10日,“超级月亮”出现在拉萨天宇。新华社记者 孙非摄

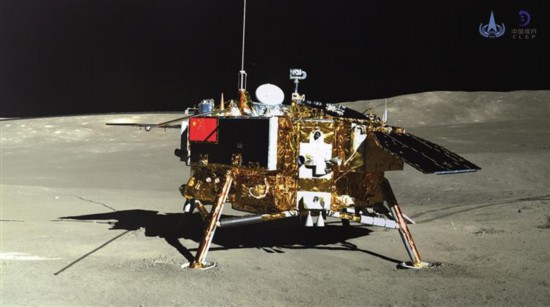

玉兔二号巡视器全景相机对嫦娥四号着陆器成像。新华社发(国家航天局供图)

2019年1月11日下午,嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器工作正常,达到工程既定目标,标志着嫦娥四号任务圆满成功。新华社发(国家航天局供图)

嫦娥四号着陆器地形地貌相机环拍全景图(圆柱投影)。 新华社发(国家航天局供图)

地球上的人为什么看不到月球背面?

中秋节的月亮比其他任何时候都要大吗?

又是一年中秋节。自古以来人们就有赏月的习惯,而当大家聚在一起吃着月饼,一同望向挂在天空中那轮皎洁的明月时,这个美丽而神秘之地,便会激起人们心中大大小小的疑问。值得庆幸的是,随着科学技术的不断进步,这些在赏月时产生的困惑都逐渐有了科学的答案。

从科学的角度赏月

月球的地形主要分为月海和月陆,此外,月球上还有山脉、平原、峭壁、环形山等地形和地貌。月球作为太阳系第五大卫星,是离地球最近的天体,也是地球唯一的天然卫星。地球与月球在围绕着它们的共同质心转动,因此,在天文学上专门将地球与月球称为“地月系统”,并作为一个整体去研究。

“为什么我们只能看到月亮的一面?”人们常常问道。要知道,月球的存在对于维持地球自转轴的稳定非常重要,而月球引力引起的潮汐作用甚至比太阳还要大。由于“潮汐锁定”的原因,月球的自转和公转速度相同,使得它总是只有一面朝向地球,而地球上的我们也就看不到月球的另一面了。

月亮从古以来就吸引着人类的目光,我们可以从古代的诗词歌赋、神话故事中无数次地发现月亮的身影。“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,每当农历每月的十五、十六之际,这句耳熟能详的诗便会在人们脑海中浮现。“中秋赏月是因为那时的月亮最大!”不少人都这样说。中秋节的月亮真的最大吗?然而,这只是一个美丽的“误会”。

我们知道,一年之中会出现12次到13次满月,中秋满月只是其中之一,它的大小、亮度遵循月亮变化的一般规律,与其他月份相比并无特殊,只不过由于历史文化的原因,人们对中秋的月亮寄托了更多的情感。

相关专家表示,月球确实会有大有小,但这是因为月球的视直径与月球到观测者的距离有关。月球在一个椭圆轨道上围绕地球公转,所以当月球位于近地点附近时,它的视直径最大,如果此时恰逢满月,我们就会看到震撼人心的“超级月亮”。

每当赏月时,我们不禁会对着黄色“圆盘”上分布的暗黑色区域议论纷纷。在中国古代,人们还会将这些区域称为嫦娥居住的宫殿——广寒宫。后来,随着望远镜分辨率的提高和航天技术的发展,人们才发现月球是一个静寂的荒凉世界,那些被称作广寒宫的暗黑色区域,实际上是颜色较深的玄武岩,而月陆上那些看起来比较亮的地方,则是颜色较浅的斜长岩。

千百年来,人们对月球的向往与探索从未止步,人类一直怀着飞出地球的想法,于是就有了嫦娥奔月的神话诗篇。从风筝、气球到飞艇、飞机、火箭、卫星,人类从未停止对飞天梦想的追寻。

探索未知领域的奔月之路

在近期举行的2020年中国航天大会上,中国探月工程副总设计师于登云说:“我国探月工程稳步推进,预计今年底之前发射嫦娥五号,实现月球区域软着陆及采样返回。”

近年来,全球迎来了新一轮探月热潮,各国更加注重月球资源的勘探、开发和利用,构建长期月球基地。其实早在古代,天文学家就开始观测、研究月亮。1609年,伽利略首次用天文望远镜观测月亮,使人类对月球正面的地形开始有了详细的了解,但真正的飞跃是在20世纪人类进入太空时代之后。

1969年7月20日,“阿波罗”11号飞船安全着陆月球。几个小时后,宇航员阿姆斯特朗登上月球,在月球上首次留下人类的足迹。为了纪念人类第一次登月成功,每年的7月20日就成为“人类月球日”。

探索浩瀚宇宙,也是中国人民长久以来的不懈追求和伟大梦想。我国的空间探测是从月球探测开始的,这其中凝聚了无数航天人的心血与汗水。

2007年10月24日,我国成功发射第一个月球探测器——嫦娥一号。嫦娥一号运行在距月面约200千米高的圆形极轨道上,采用了多项新技术,如三体定向技术、紫外敏感器等。

据了解,在嫦娥一号上有8种科学仪器,用于获取月球表面三维立体图像,探测月表不同物质的化学元素和地月空间环境,并首次用微波探测仪测量月壤的厚度。在超额完成各项任务后,为了积累落月过程控制和轨道测定方面的经验,嫦娥一号于2009年3月1日受控撞击了月球丰富海区域。

嫦娥一号比原计划多飞117天,飞行期间经历3次月食,传回1.37TB有效科学探测数据。它获取了世界第一幅全月球影像图,以及月表化学元素分布和矿物含量、月壤分布和近月空间环境等数据,填补了我国在探月领域的空白,实现了中华民族千年奔月梦想。

然而,我们的脚步并没有停止。

紧接着,嫦娥二号、三号、四号相继成功,这3次飞行任务共同组成了我国落月探测计划。

由于落月探测要突破一系列关键技术,技术跨度和实施难度较大。因此,为了降低风险,在发射嫦娥三号之前,先于2010年10月1日发射了嫦娥二号。

嫦娥二号主要完成两大任务:一是对新技术进行试验验证,对未来的预选着陆区进行高分辨率成像;二是获得更加丰富和准确的探测数据,深化对月球的科学认知。

嫦娥二号获得了国际最高7米分辨率全月影像图,飞至日地拉格朗日L2点进行环绕探测,并对700万公里外的图塔蒂斯小行星进行高精度飞越探测,它使我国成为世界第4个探测小行星的国家,开创了我国航天一次发射开展多目标、多任务探测的先河。

2013年12月2日,我国成功把嫦娥三号直接送入地月转移轨道。12月14日,嫦娥三号在月面软着陆,首次实现了我国对地球以外天体的软着陆。12月15日,嫦娥三号着陆器与巡视器分离,并进行了互相拍照……

当嫦娥三号任务圆满完成以后,作为备份的嫦娥四号该去哪儿?

不少人都认为:“嫦娥四号无须冒险,还应落在月球正面。”然而,中国航天科技集团五院深空探测和空间科学首席科学家、中国科学院院士叶培建却坚定地提出:“中国探月工程应该走一步跨一步。落到月球背面去,这是一个创举。”

2019年1月3日,嫦娥四号在月球背面成功着陆。作为整个探月工程“绕、落、回”三步走战略中第二步的关键组成,嫦娥四号的一小步,无疑是整个人类太空探索史上的一大步。

探月之路 我们将走得更远

从嫦娥一号拍摄的全月球影像图,到嫦娥二号首次实现我国对小行星的探测;从嫦娥三号成功实现落月梦想,到嫦娥四号实现人类首次月球背面软着陆……这项凝结了中国人民智慧的伟大工程,一次又一次创造了月球探测史的中国纪录。

值得关注的是,在中国探月工程实施的背后,有一大批来自陕西的科技工作者发挥了重要作用。

2018年12月8日2时23分,西昌卫星发射中心。

伴随着巨大的火箭轰鸣,肩负着亿万中华儿女的期待与梦想,长征三号乙运载火箭成功将嫦娥四号探测器送上太空。

在此次发射中,位于西安航天基地的中国航天科技集团有限公司第六研究院(以下简称航天六院)为长征三号乙运载火箭和嫦娥四号探测器提供了全部动力系统,该动力系统推送嫦娥四号探测器代表全人类首次登陆月球背面。

在此次“嫦娥奔月”中,航天六院研制的各类发动机身怀绝技、大显身手,有的助推嫦娥四号探测器脱离宇宙速度,向着遥远的奔月轨道飞去;有的帮助嫦娥四号探测器在接近月球表面时实施精准的悬停、制动……

强大精准的动力,是“嫦娥奔月”最可靠的保障。为此,航天六院研发团队极致追求质量、极致追求性能,使每一台发动机表现完美,充分发挥其作用。

2019年1月3日10时26分24秒,嫦娥四号成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的预选着陆区。落月后,通过“鹊桥”中继星“牵线搭桥”,嫦娥四号探测器进行了太阳翼和定向天线展开等多项工作,建立了定向天线高码速率链路,顺利实现了月背和地面稳定通信的“小目标”。

然而,月球背面其实有很多高山和低洼处,这给嫦娥四号探测器落月造成了极大的困难。嫦娥四号中继卫星这座高空数据中转站负责向嫦娥四号探测器落月传递信息,但信息在传递过程中难免会产生时间差,带来信号传递的延缓,因此需要借助其他科技手段为落月导航。

中国航天科技集团五院西安分院(以下简称西安分院)为嫦娥四号探测器研制的测距测速敏感器,也称落月雷达,类似于汽车的行车雷达和倒车雷达,能够帮助嫦娥四号探测器控制身姿顺利“泊车”,相当于为嫦娥四号探测器装上了探路的“眼睛”。此外,西安分院还为嫦娥四号中继卫星研制了测控分系统、天线分系统、中继通信分系统,使嫦娥四号探测器与地球时刻保持通信畅通。

2019年1月11日16时47分,北京航天飞行控制中心大屏幕上呈现出嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器的互拍影像图,图像清晰完好,标志着嫦娥四号任务圆满成功。作为我国深空探测领域主力军,中国科学院西安光学精密机械研究所研制的月基全景相机,让全世界的人看到了鲜艳的五星红旗随中国制造的探测器在月球背面闪耀。

据了解,嫦娥四号全景相机肩负拍摄着陆器彩色照片的重任,其具有黑白和彩色两种成像模式,可实现从巡视器脚下到月球边际的清晰成像,并且在近距离观测时可实现毫米量级的空间分辨率。

月球背面可以说是宇宙上最安静和孤独的区域之一,复杂的地貌特征以及无法建立探测器与地球间的直接联系,都是月背研究面临的典型困难。在这种背景下,中国的航天工作者秉持“勇于挑战自我”的信念,最终通过成功发射嫦娥四号,向世界展现了解决这些问题的成熟技术,创造了月球探测史的中国纪录。

探月之路,我们注定将走得更远。

记者手记

月亮上有趣的名字

王梓萌

儿时的许多幻想都与月亮有关。每当望向月亮时都不禁会想:“世界上只有一个地球吗?地球的邻居会不会就是眼前的月亮呢?”这一连串的疑问一直伴随着我长大。后来从科普书中得知,世界上除了地球,还有火星、木星、土星……而地球的近邻就是月球。

旧的问题解决了,新的问题随之产生。

“月球上有地震吗?”“月球上的一天相当于地球上的多少天?”后来这些问题虽然都在科学课上一一得到了解答:月球每年约有1000次地震,月球上的一天约等于地球上的27天7小时43分11.47秒……但是不出意外,新的问题又来了。

月球对于人类而言,像是秘境般令人心驰神往。飞到月亮上去,这是人类千百年来的梦想。当然,我们不会仅仅满足于对月亮的想象,科技的发展让人类对月球的进一步探索成为可能。

探月工程是当今高新技术发展中极具风险和挑战的领域。它由卫星、运载火箭、发射场、测控和地面应用等五大系统组成,是一份“1万-1=零”的事业。一颗螺丝钉、一个插头就可以决定整个工程的成败。

有趣的是,20世纪六七十年代以来,随着一系列月球探测计划的实施,人类对月球的认识和理解得到了提升,一些精细地形单元也有了自己的名字。在这些名字中,绝大多数采用地球上的地名和各国历史上著名科学家的名字来命名,以示纪念。但由于受到望远镜分辨能力的制约,命名的主要是月球朝向地球的一面的大型地形地貌。

自2007年嫦娥一号卫星发射以来,我国已相继开展了嫦娥一号、嫦娥二号、嫦娥三号任务和再入返回飞行试验,并根据探月工程获得的成果,相继命名了广寒宫、紫微、天市、太微、毕昇、蔡伦、张钰哲7个新的地形单元,加上此前的共有22个以中国元素命名的月球地形单元。

随着2019年1月3日我国嫦娥四号探测器在月球背面软着陆成功,当年2月4日,国际天文学联合会批准了利用探月工程嫦娥二号和嫦娥四号高分辨月面影像数据申报的嫦娥四号着陆点及附近5个月球地理实体名称:嫦娥四号着陆点命名为天河基地;着陆点周围呈三角形排列的3个环形坑,分别命名为织女、河鼓和天津;着陆点所在冯·卡门坑内的中央峰命名为泰山。这是我国月球探测工程科学数据成果在月球地理实体命名上的又一次重要应用。

月球地理实体命名能从一个侧面反映一个国家在月球探测及科学研究工作上所取得的成绩,体现了一个国家的综合实力和科学技术水平。这些以中国元素命名的月球地名,代表了国际社会对中国在月球与深空探测领域所取得的成绩的认可,也是中国人走向深空、探索宇宙奥秘的又一印证。相信在未来,月亮上会相继出现更多我国的月球地理实体命名。