2024年是新中国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。这一年,陕西着力推动高质量发展,县域经济、民营经济持续向好;这一年陕西加强生态治理,促进绿色转型,三秦大地深绿版图再萌新绿;这一年陕西发挥资源优势,文化旅游持续升温,古老底蕴绽放新活力……

请跟随《2024人民网上的陕西》专题,一起回顾那些闪光时刻,一起感受时代脉搏的有力跳动。

2024年02月04日

2024年02月04日

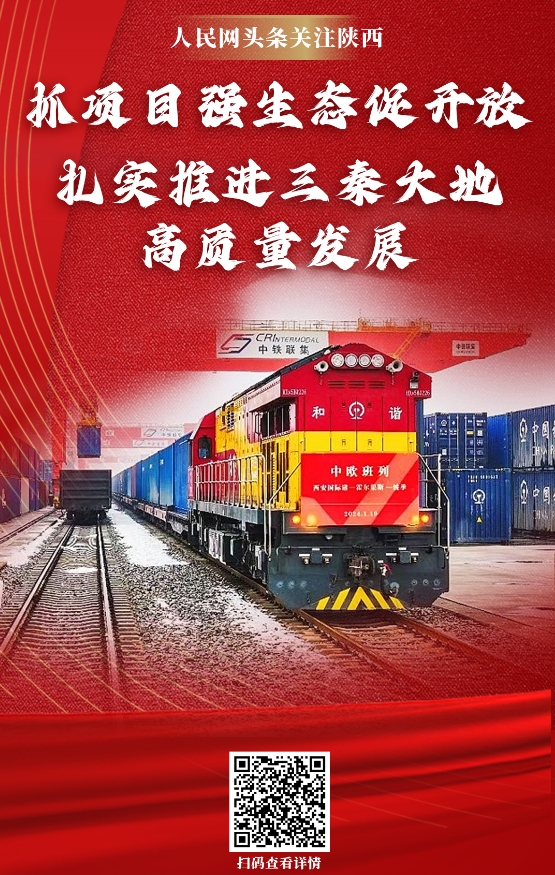

2024年陕西省两会刚刚落下帷幕。会议提出,2024年陕西要更加主动融入和服务构建新发展格局,着力推动高质量发展。

坚持高质量发展是新时代的硬道理。近年来,陕西紧抓历史机遇,以项目之进支撑发展之稳,以生态“含绿量”提升民生“含金量”,更加深度融入共建“一带一路”大格局,持续释放高质量发展强劲动力,打开发展新天地。

2024年06月13日

2024年06月13日

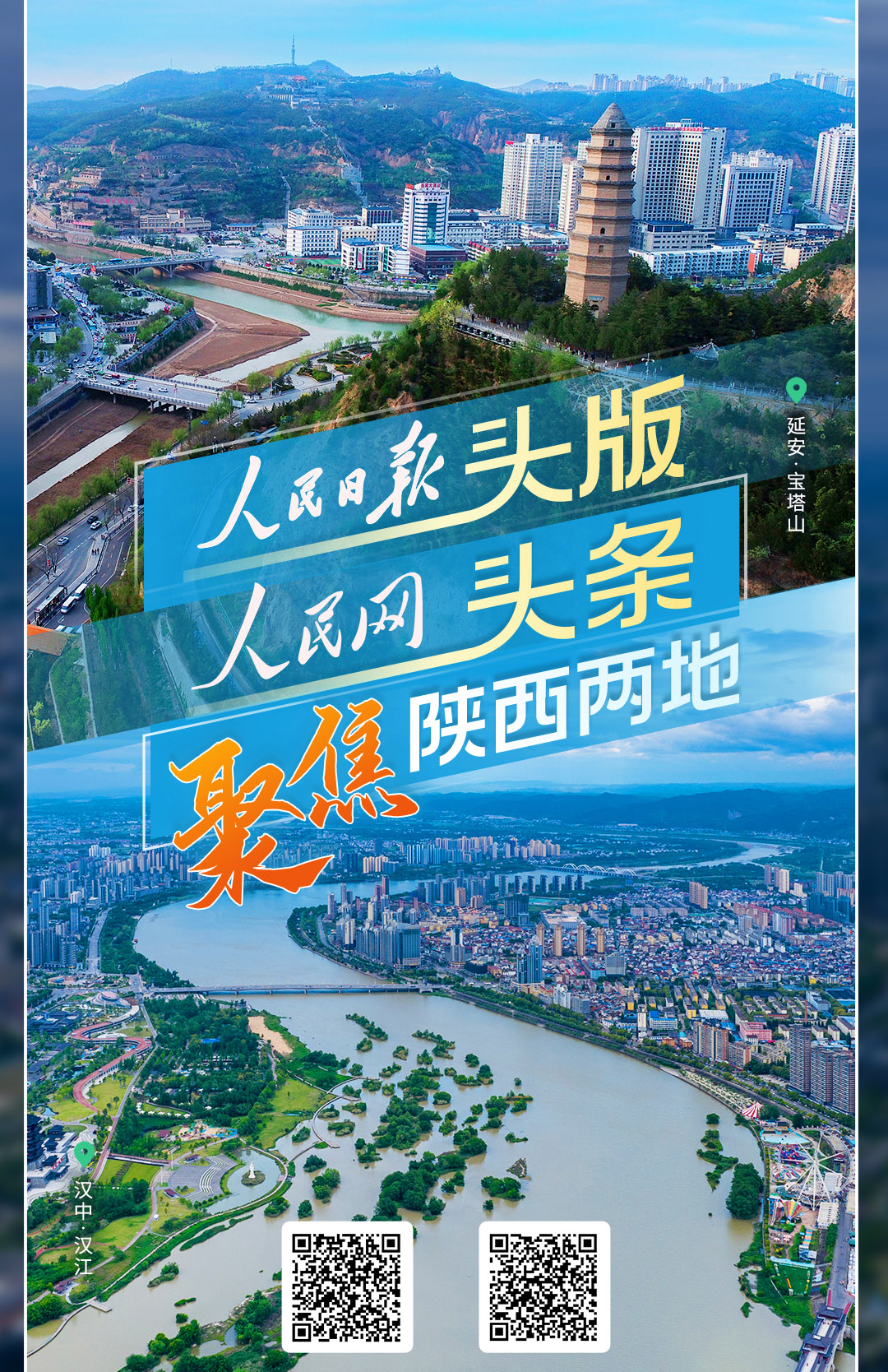

延安,中国革命的圣地、新中国的摇篮。党中央在延安战斗生活了13年,培育形成了光照千秋的延安精神,留下了弥足珍贵的红色资源,吸引着来自全国乃至全世界的人民奔赴而来。

回延安,再出发。今年是中国共产党成立103周年。初夏时节,人民网记者奔赴延安,在它的过去、现在与未来之间,寻找这片热土被人追寻的精神密码。

往事留痕,岁月如歌。奔赴延安,心潮腾涌。

2024年07月11日

2024年07月11日

灯光暗下来。展柜中的乐舞俑,投影上墙,翩然起舞;对面圆镜中,现代舞者的身姿悄然浮现。一时间,乐舞俑、汉代舞者、现代舞者,“对影成三人”,让观众沉醉其中、赞叹不已。

这是陕西历史博物馆秦汉馆“技与美”展厅中的一幕。这座今年5月18日刚刚正式开馆的博物馆,以精美文物和创新展陈,成为古都西安又一处充满文化气息的“网红点位”,开馆不到两个月,已接待游客超过27万人次。

2024年07月21日

2024年07月21日

7月19日20时40分许,陕西商洛市柞水县境内一高速公路桥梁因山洪暴发发生垮塌,导致一些车辆坠河。7月21日12时,距离灾害发生已过去了近40个小时。河道里,救援人员正顶着烈日进行拉网搜救,公安、武警、应急、消防、医疗等各系统的救援人员各司其职,现场一片忙碌。

刘家翠的家,位于柞水县杏坪镇严坪村,距离灾害发生地200多米,现在是应急救援服务点之一。

2024年08月03日

2024年08月03日

刚一入伏,一场雨水滋润,黄土高原的沟沟峁峁里,3700多亩中药材远志,露出新芽,毛茸茸、绿茵茵,像毯子一样。

7月12日,车过冯家峁,记者一路听到的都是致富“传奇”。提起以前的榆林市横山区冯家峁村,就一个字,“穷”。

冯家峁村位于黄土丘陵沟壑区,“家底”是5000多亩贫瘠坡地,曾经“种啥啥不收、养啥啥不活”。村民纷纷外出务工,原本1000多人的村子,最后剩下100多位60岁以上的老人。

2024年08月16日

2024年08月16日

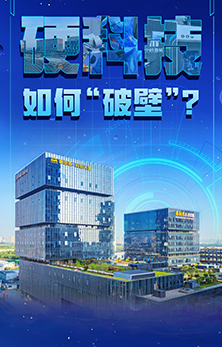

“滴滴滴”,腕表的警报声响起,3秒即可测出辐射超标。如此灵敏的反应,来自一款名为碲锌镉的材料。

它不是天然生成,而是人工“培育”,曾跟随神舟十二号至十八号载人飞船登上太空,为航天员检测空间辐射。其“生身父母”介万奇,既是西北工业大学教授,也是碲锌镉生产企业创始人、董事长。

陕西科教资源富集——百余所高校、千余家科研机构、上百万名专业技术人才。2022年以来,陕西以体制机制改革“破壁”,探索实施职务科技成果单列管理、技术转移人才评价和职称评定制度、横向科研项目结余经费出资科技成果转化“三项改革”,助力科研成果从“实验室”奔赴“生产线”,不断擦亮“硬科技”名片。

2024年09月05日

2024年09月05日

“这辈子从没想过能上台表演!”与土地打了一辈子交道的高何何,根本不敢想68岁的自己竟成了演员,天天在家门口表演,还能挣不少钱。

高何何生活的赤牛坬村,位于陕西省榆林市佳县,矗立在黄河西岸的石山顶上,距今已有800多年历史。

“前山高,后山长,我家就住在高坡上,拉着老牛扛着耩,爷爷的爷爷就这样……”高亢嘹亮的陕北民歌响起,赤牛坬村的广场上,一场关于黄土高原祖辈生产生活图景的“好戏”正在上演。

望远处,以村落为舞台,用山峁窑洞作背景,村民们身着陕北地区传统服饰,牵着黄牛、手握农具从起伏的沟峁间缓缓走来,打夯碾面、纺线耕种、祭祀祈雨,原汁原味再现当地生活场景。

2024年09月27日

2024年09月27日

初秋时节,延安市安塞区高桥镇南沟村的苹果陆续进入收获季。果农刘润喜正忙着和其他果农一起,与前来收购苹果的果商商量价格。

“今年我种了11亩红富士,已经卖了30箱,挣了3000元,还有几箱没卖完。”刘润喜告诉记者,“中秋节后,晚熟的苹果陆续上市,预计纯收入超过10万元,比去年多2万元。”

“以前我把绿豆、玉米、土豆种了个遍,一年收入也不过万。”自从村里开始大面积种植苹果后,刘润喜家的收入成倍增长,他也从曾经的贫困户变成了现在的种植大户。

南沟村,是陕北典型的黄土高原丘陵沟壑区。曾经,这里水土流失严重。从20世纪70年代开始,安塞区就把淤地坝建设作为治理水土流失的主要措施来抓。

把“大国重器”送上月球,让机械手精准控制动作,12分钟下线一台大矿车,徒手“生出”新材料……科研院所和高校林立,科技力量厚积薄发,这就是在创新赛道上行进的陕西。

5月14日,人民网“行进中国”调研采访团队走进陕西,围绕科技创新这一主题,深入园区、企业、车间、高校、科研机构等地开展为期5天的调研采访报道。调研期间,记者采用“即采即发”“边采边发”形式,聚焦陕西秦创原科技创新情况和西安“双中心”建设,重点关注以“硬科技”创新为代表的科技成果转化方面取得的成绩和经验。

9日至13日期间,由中央和省级媒体组成的采访团将走进陕北、关中、陕南,深入秦岭、丹江流域、毛乌素沙地等重点区域,开展采访报道。

采风团在关中地区重点了解新科技助力秦岭保护的具体实践,感受“秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目”带来的生态变化;在陕南地区,重点记录南水北调工程重点水源涵养地作出的重要贡献;在陕北地区,重点挖掘“三北”防护林建设、防沙治沙的感人故事。

陕西于10月至12月底在全省举行的2024年陕西省社区运动会、10月底在安康市石泉县举行的2024年陕西省智力运动会、11月中旬在西安市阎良区举办的2024年陕西省时尚项目运动会。

三项赛事活动都以“全民健身 运动三秦”为主题,将进一步满足三秦老百姓对运动健身和健康生活的新期盼、新需求。

年终岁尾,人民网陕西频道联合西安市委网信办共同推出《这里是西安》融媒体报道,聚焦西安民生、文旅、科技、生态等方面,以文字为诗,用照片打造视觉效果,充分讲好西安故事,浓墨重彩绘出古城万千新气象。

西安是什么?一千个人眼中或许有一千个西安。西安是你,是我,是我们,是每一个独具特色的普通人,是无数历史、传承与梦想。

羚牛带崽“散步”、金丝猴于林间穿梭跳跃、黑熊一家三口外出觅食……

在峰峦起伏、植被茂密的秦岭,除了“秦岭四宝”外,一些曾经难觅踪迹的野生动物也屡屡“现身”,他们在这片乐土上惬意生活,繁衍生息。让我们一起走进秦岭深处,去探寻这群“小精灵”的奇妙生活。