2024年是新中國成立75周年,也是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。這一年,陝西著力推動高質量發展,縣域經濟、民營經濟持續向好﹔這一年陝西加強生態治理,促進綠色轉型,三秦大地深綠版圖再萌新綠﹔這一年陝西發揮資源優勢,文化旅游持續升溫,古老底蘊綻放新活力……

請跟隨《2024人民網上的陝西》專題,一起回顧那些閃光時刻,一起感受時代脈搏的有力跳動。

2024年02月04日

2024年02月04日

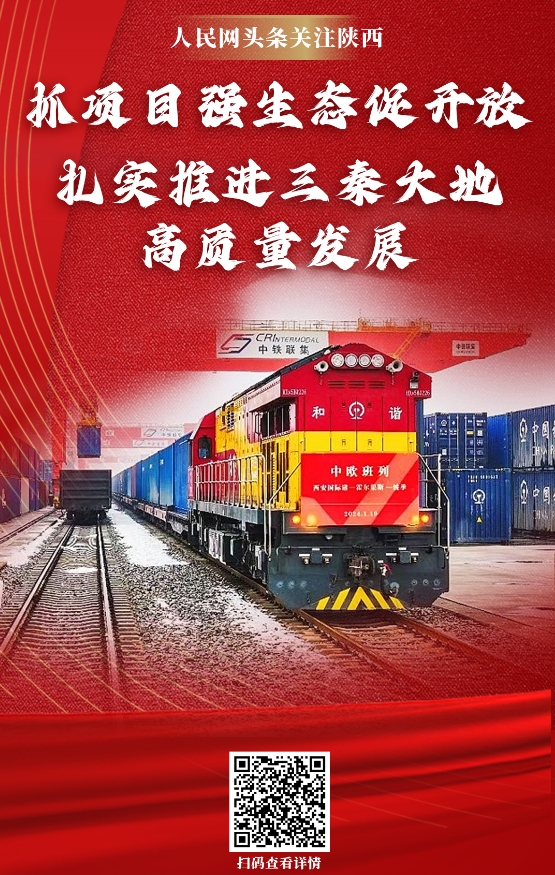

2024年陝西省兩會剛剛落下帷幕。會議提出,2024年陝西要更加主動融入和服務構建新發展格局,著力推動高質量發展。

堅持高質量發展是新時代的硬道理。近年來,陝西緊抓歷史機遇,以項目之進支撐發展之穩,以生態“含綠量”提升民生“含金量”,更加深度融入共建“一帶一路”大格局,持續釋放高質量發展強勁動力,打開發展新天地。

2024年06月13日

2024年06月13日

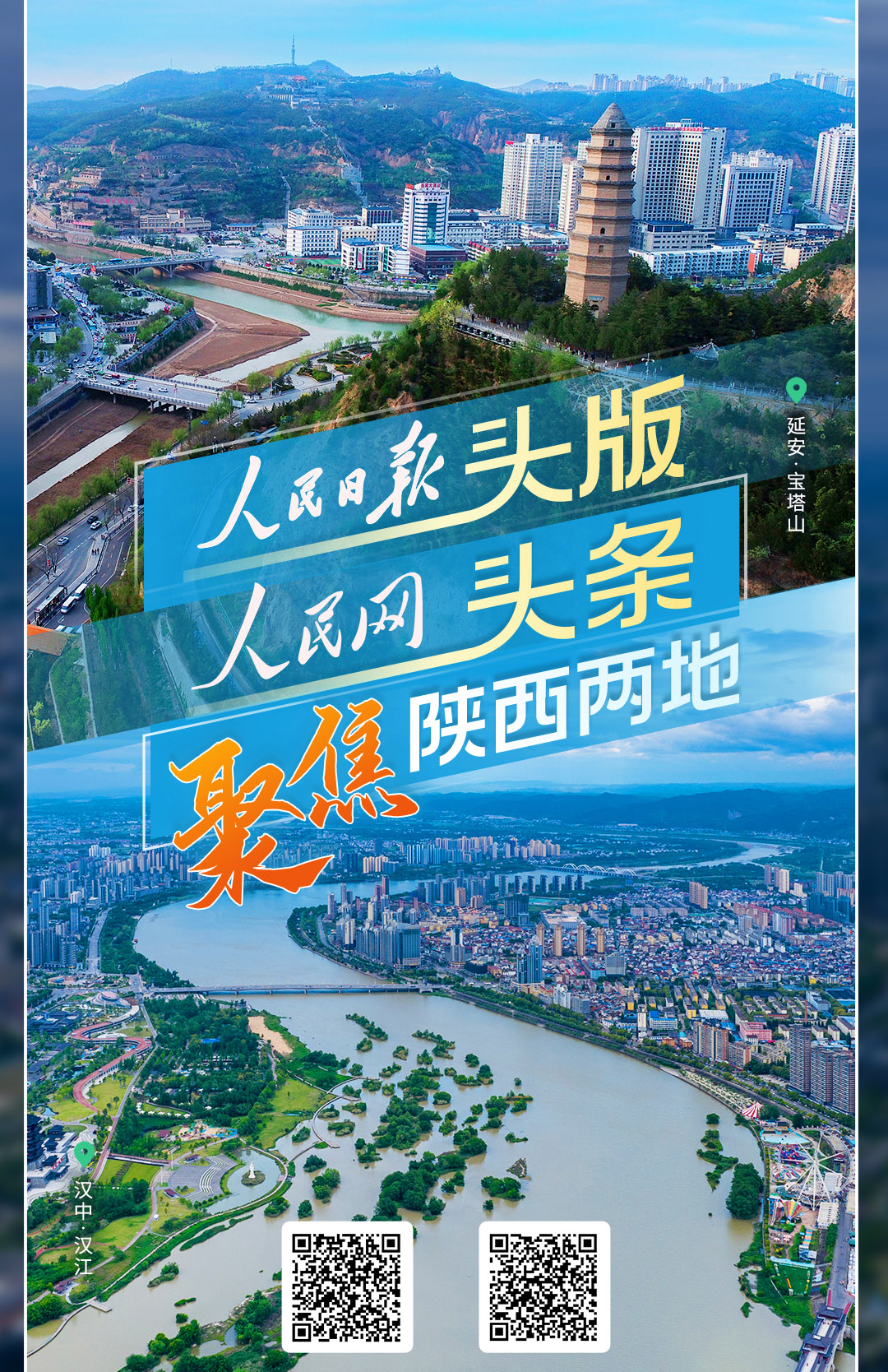

延安,中國革命的聖地、新中國的搖籃。黨中央在延安戰斗生活了13年,培育形成了光照千秋的延安精神,留下了彌足珍貴的紅色資源,吸引著來自全國乃至全世界的人民奔赴而來。

回延安,再出發。今年是中國共產黨成立103周年。初夏時節,人民網記者奔赴延安,在它的過去、現在與未來之間,尋找這片熱土被人追尋的精神密碼。

往事留痕,歲月如歌。奔赴延安,心潮騰涌。

2024年07月11日

2024年07月11日

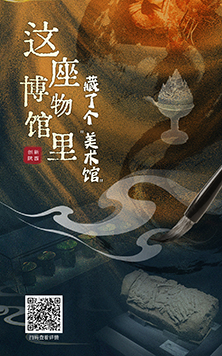

燈光暗下來。展櫃中的樂舞俑,投影上牆,翩然起舞﹔對面圓鏡中,現代舞者的身姿悄然浮現。一時間,樂舞俑、漢代舞者、現代舞者,“對影成三人”,讓觀眾沉醉其中、贊嘆不已。

這是陝西歷史博物館秦漢館“技與美”展廳中的一幕。這座今年5月18日剛剛正式開館的博物館,以精美文物和創新展陳,成為古都西安又一處充滿文化氣息的“網紅點位”,開館不到兩個月,已接待游客超過27萬人次。

2024年07月21日

2024年07月21日

7月19日20時40分許,陝西商洛市柞水縣境內一高速公路橋梁因山洪暴發發生垮塌,導致一些車輛墜河。7月21日12時,距離災害發生已過去了近40個小時。河道裡,救援人員正頂著烈日進行拉網搜救,公安、武警、應急、消防、醫療等各系統的救援人員各司其職,現場一片忙碌。

劉家翠的家,位於柞水縣杏坪鎮嚴坪村,距離災害發生地200多米,現在是應急救援服務點之一。

2024年08月03日

2024年08月03日

剛一入伏,一場雨水滋潤,黃土高原的溝溝峁峁裡,3700多畝中藥材遠志,露出新芽,毛茸茸、綠茵茵,像毯子一樣。

7月12日,車過馮家峁,記者一路聽到的都是致富“傳奇”。提起以前的榆林市橫山區馮家峁村,就一個字,“窮”。

馮家峁村位於黃土丘陵溝壑區,“家底”是5000多畝貧瘠坡地,曾經“種啥啥不收、養啥啥不活”。村民紛紛外出務工,原本1000多人的村子,最后剩下100多位60歲以上的老人。

2024年08月16日

2024年08月16日

“滴滴滴”,腕表的警報聲響起,3秒即可測出輻射超標。如此靈敏的反應,來自一款名為碲鋅鎘的材料。

它不是天然生成,而是人工“培育”,曾跟隨神舟十二號至十八號載人飛船登上太空,為航天員檢測空間輻射。其“生身父母”介萬奇,既是西北工業大學教授,也是碲鋅鎘生產企業創始人、董事長。

陝西科教資源富集——百余所高校、千余家科研機構、上百萬名專業技術人才。2022年以來,陝西以體制機制改革“破壁”,探索實施職務科技成果單列管理、技術轉移人才評價和職稱評定制度、橫向科研項目結余經費出資科技成果轉化“三項改革”,助力科研成果從“實驗室”奔赴“生產線”,不斷擦亮“硬科技”名片。

2024年09月05日

2024年09月05日

“這輩子從沒想過能上台表演!”與土地打了一輩子交道的高何何,根本不敢想68歲的自己竟成了演員,天天在家門口表演,還能掙不少錢。

高何何生活的赤牛坬村,位於陝西省榆林市佳縣,矗立在黃河西岸的石山頂上,距今已有800多年歷史。

“前山高,后山長,我家就住在高坡上,拉著老牛扛著耩,爺爺的爺爺就這樣……”高亢嘹亮的陝北民歌響起,赤牛坬村的廣場上,一場關於黃土高原祖輩生產生活圖景的“好戲”正在上演。

望遠處,以村落為舞台,用山峁窯洞作背景,村民們身著陝北地區傳統服飾,牽著黃牛、手握農具從起伏的溝峁間緩緩走來,打夯碾面、紡線耕種、祭祀祈雨,原汁原味再現當地生活場景。

2024年09月27日

2024年09月27日

初秋時節,延安市安塞區高橋鎮南溝村的蘋果陸續進入收獲季。果農劉潤喜正忙著和其他果農一起,與前來收購蘋果的果商商量價格。

“今年我種了11畝紅富士,已經賣了30箱,掙了3000元,還有幾箱沒賣完。”劉潤喜告訴記者,“中秋節后,晚熟的蘋果陸續上市,預計純收入超過10萬元,比去年多2萬元。”

“以前我把綠豆、玉米、土豆種了個遍,一年收入也不過萬。”自從村裡開始大面積種植蘋果后,劉潤喜家的收入成倍增長,他也從曾經的貧困戶變成了現在的種植大戶。

南溝村,是陝北典型的黃土高原丘陵溝壑區。曾經,這裡水土流失嚴重。從20世紀70年代開始,安塞區就把淤地壩建設作為治理水土流失的主要措施來抓。

把“大國重器”送上月球,讓機械手精准控制動作,12分鐘下線一台大礦車,徒手“生出”新材料……科研院所和高校林立,科技力量厚積薄發,這就是在創新賽道上行進的陝西。

5月14日,人民網“行進中國”調研採訪團隊走進陝西,圍繞科技創新這一主題,深入園區、企業、車間、高校、科研機構等地開展為期5天的調研採訪報道。調研期間,記者採用“即採即發”“邊採邊發”形式,聚焦陝西秦創原科技創新情況和西安“雙中心”建設,重點關注以“硬科技”創新為代表的科技成果轉化方面取得的成績和經驗。

9日至13日期間,由中央和省級媒體組成的採訪團將走進陝北、關中、陝南,深入秦嶺、丹江流域、毛烏素沙地等重點區域,開展採訪報道。

採風團在關中地區重點了解新科技助力秦嶺保護的具體實踐,感受“秦嶺北麓主體山水林田湖草沙一體化保護和修復工程項目”帶來的生態變化﹔在陝南地區,重點記錄南水北調工程重點水源涵養地作出的重要貢獻﹔在陝北地區,重點挖掘“三北”防護林建設、防沙治沙的感人故事。

陝西於10月至12月底在全省舉行的2024年陝西省社區運動會、10月底在安康市石泉縣舉行的2024年陝西省智力運動會、11月中旬在西安市閻良區舉辦的2024年陝西省時尚項目運動會。

三項賽事活動都以“全民健身 運動三秦”為主題,將進一步滿足三秦老百姓對運動健身和健康生活的新期盼、新需求。

年終歲尾,人民網陝西頻道聯合西安市委網信辦共同推出《這裡是西安》融媒體報道,聚焦西安民生、文旅、科技、生態等方面,以文字為詩,用照片打造視覺效果,充分講好西安故事,濃墨重彩繪出古城萬千新氣象。

西安是什麼?一千個人眼中或許有一千個西安。西安是你,是我,是我們,是每一個獨具特色的普通人,是無數歷史、傳承與夢想。

羚牛帶崽“散步”、金絲猴於林間穿梭跳躍、黑熊一家三口外出覓食……

在峰巒起伏、植被茂密的秦嶺,除了“秦嶺四寶”外,一些曾經難覓蹤跡的野生動物也屢屢“現身”,他們在這片樂土上愜意生活,繁衍生息。讓我們一起走進秦嶺深處,去探尋這群“小精靈”的奇妙生活。