“行進中國”調研行

創新陝西︱這座博物館裡藏了個“美術館”

燈光暗下來。展櫃中的樂舞俑,投影上牆,翩然起舞﹔對面圓鏡中,現代舞者的身姿悄然浮現。一時間,樂舞俑、漢代舞者、現代舞者,“對影成三人”,讓觀眾沉醉其中、贊嘆不已。

這是陝西歷史博物館秦漢館“技與美”展廳中的一幕。這座今年5月18日剛剛正式開館的博物館,以精美文物和創新展陳,成為古都西安又一處充滿文化氣息的“網紅點位”,開館不到兩個月,已接待游客超過27萬人次。

更“美”:是博物館,也是美術館

“文物的展陳,不局限於一種面孔。”任雪莉,是陝西歷史博物館陳列展覽部主任。在她眼裡,秦漢館的看點之一就是:美,“這是博物館裡的美術館”。

走進“技與美”展廳,仿佛進入一個“白盒子”。素雅白牆上,一道道光影投射出秦漢文物上不同的色彩和花紋,展現古人對五行方位、季節輪回、人生百態的思考。

不同樣式的香爐(拼圖)。人民網記者 鄧楠攝

“技與美”展廳分為五色中華、鋒毫輝映、舞影曲落、爐中余香4個版塊,共展出文物300余件。與以往展覽不同,游人漫步於此,舒緩旋律飄過,余音繞梁﹔香爐絲縷香氣,沁人心脾。游人在視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺五種感官的刺激下,開啟一段穿越古代秦漢藝術和技術的精彩旅程。

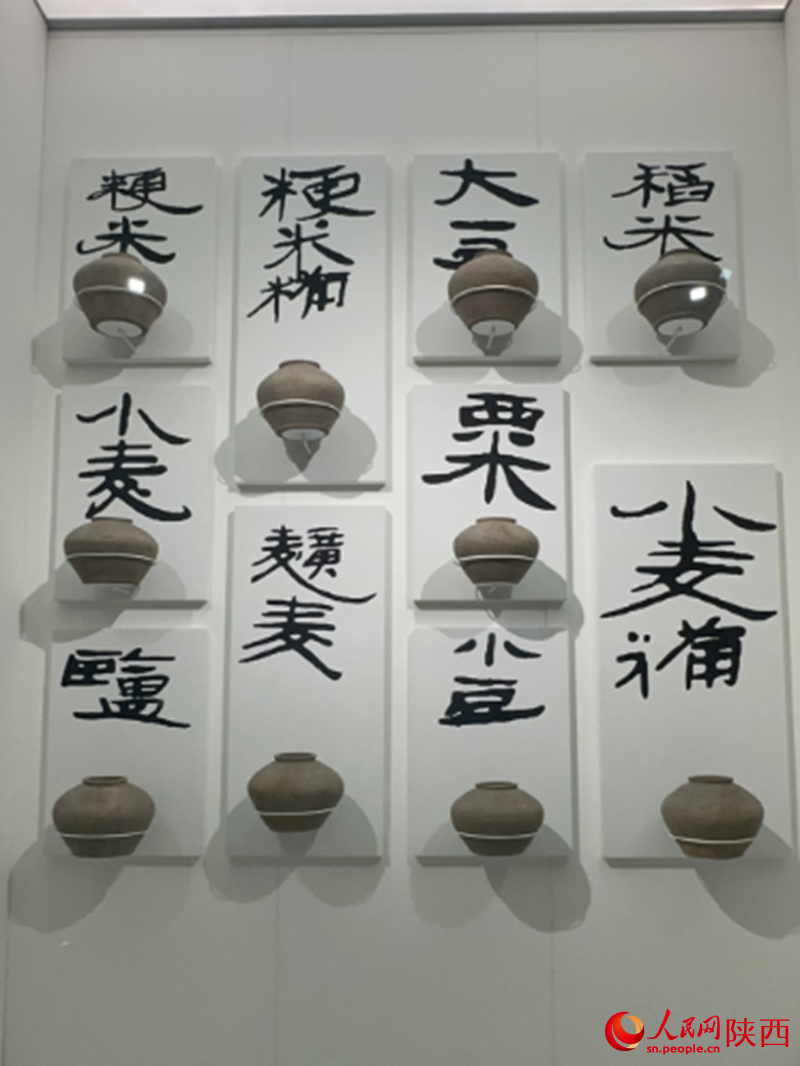

陶罐牆。人民網記者 李志強攝

移步向前,一面特殊的“藝術牆”映入眼帘。隻見大小不一的陶罐,鋪在牆面,裝置出文物展覽裡的“藝術感”。

“博物館、美術館、科技館的展覽理念融合在一起,是一種形式創新,提供了更多的展陳風格和可能性。”任雪莉指著陶罐牆介紹,這是在一個漢墓出土的十個陶罐,為了避免游客在參觀過程中產生視覺疲勞,他們借助美術館的展陳理念對陶罐進行了頗具藝術手法的布置,讓游客感到新奇。

鎏金銀竹節熏爐。人民網記者 鄧楠攝

來到“爐中余香”展區,清淡的藥草味混合香味扑面而來。國家一級文物“鎏金銀竹節熏爐”居於“C位”,玻璃櫃下方,專門設計了散香盒。陝西非物質文化遺產大師,根據先秦文獻和考古發掘,調配出一款香料,重現“秦漢味道”。

“看著熏爐、聞到香味,似乎我也參與了古人的聞香雅事。”來自陝西黃陵的劉女士說。

挖掘審美元素,展現審美意趣,這樣的“藝術體驗”,不僅使觀眾深入了解秦漢文化,更在心靈深處體會到了中華民族對美的理解和追求。

更“細”:有壯闊文明,也有生活細節

戰國杜虎符、秦代跪射俑,昭示雄心壯志﹔漢代鎏金銅蠶、漢代古船,訴說滄桑巨變。秦漢館的基本陳列“天下同一——秦漢文明主題展”,展示秦漢文明在中華文明發展過程中的奠基作用。

小狗墓葬。人民網記者 李志強攝

然而,歷史之動人,不僅在於波瀾壯闊間,更融於人間煙火中。在“城與陵”展區,一座特殊的小狗墓葬吸引了游人的目光,陪葬的31個小陶俑向后世“道盡”主人對寵物的哀思與不舍。

“選擇諸如此類的展品,本身就是一種展陳布置上的創新。”任雪莉介紹說,“這件特殊展品,呈現了秦漢時期普通人的生活狀態和情感世界。當觀眾近距離觀察它時,也能感受到那份跨越千年的人寵情緣。”

在小狗墓葬旁,一個距今約2400年的高等級“廁所”陳列於此。它被認為是中國歷代宮城考古中發現的唯一一例廁所類遺存,隱約窺見2400年前的“城市文明建設”。不遠處則展出了一塊秦代道路遺跡,上面有著幾道千年前留下的清晰車轍。

獨特造型的陶俑成為“明星”展品。人民網記者 李志強攝

在陶俑集中展示區,形態各異的陶俑展現了微縮版秦漢時期“生活圖景”:“女孩”親昵地從背后擁抱著“閨蜜”,嬌嗔著“晒”友誼﹔“小狗”看守著眼前的“骨頭”,憨態可掬。

“考古並不是簡單地‘挖寶’,是我們了解古代人生活,甚至了解他們的思想和他們生活習俗的講故事的一個范本。”任雪莉表示,為了讓游客從敘事內容上感受到秦漢文明的細節,秦漢館首先在展陳內容上推陳出新,他們在選擇展品時,更注重文物背后的故事。

更“暖”:要好看,也要讓更多人好好看

在“長安天下”展區,“太倉”文物裝置吸引著孩子們的目光。這裡陳列的文物以家禽家畜和古人的“鍋碗瓢盆”為主,通過多媒體技術制作的動畫投影——幾隻“小老鼠”時不時在牆壁上跳躍,“偷偷摸摸”進入“糧倉”,這一幕逗樂了研學參觀的小朋友。

“長安天下”展區的“太倉”文物裝置(5月17日拍攝)。人民網記者 李志強攝

“大家看這裡,中國人均耕地面積有1.36畝……”帶隊老師指著多媒體顯示屏,為學生講解糧食安全,“觀古思今”的特色裝置,將“課堂”開在了博物館。

“我們提出的‘裝置理念’,無疑讓展陳更有意趣。”任雪莉表示,將“9大多媒體裝置”作為敘事的另一條線索,與具象化的文物相配合,能夠將秦漢文明龐大的主題闡釋得生動、形象且具體。

低展櫃裡擺滿動物陶俑。人民網記者 李志強攝

特殊的裝置於細微處關照著不同游客的需求。在秦漢館,多處都設置有不足一米高的展台,陳列著出土的小動物陶俑。據展廳工作人員介紹,這些都是為了給孩子們提供更好的觀展體驗。

“這是紅色,這是黑色......”親子互動區內,5歲孩童在家長的指導下,辨認著低展櫃上裝置著的滾動色塊,上面標記著不同色彩與五行的對應,孩子樂此不疲地學習著。

兒童考古體驗區。人民網記者 李志強攝

不遠處的牆面上,還鑲嵌著許多“工具”,孩子們在家長的指導下化身“古代工匠”,拿起“工具”操作起來,趣意盎然。

隨處可見的手語視頻,多個牆面上凸起的盲文等無障礙觀展細節,滿足著特殊人群的觀展需求。

“針對特殊人群,我們還設計了獨立參觀路線,打造出了無障礙展廳。”任雪莉表示,就是想讓更多人走進博物館,平等享受公共文化帶給大家的權益。(馬盛楠 王麗 李志強 白鴿)

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量