殘片巧綴雅氣生

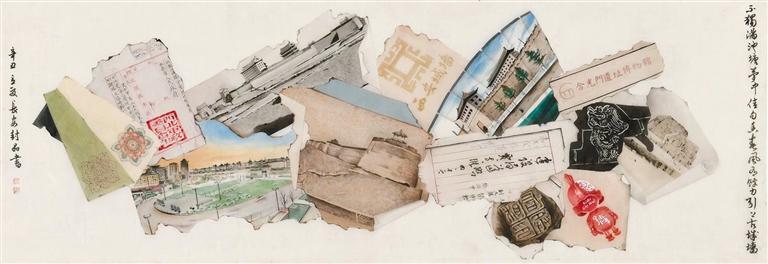

封晶所作西安城牆系列錦灰堆作品。

錦灰堆系列文創產品。

游客在錦灰堆藝術中心欣賞錦灰堆作品及各類錦灰堆文創產品。

封晶在為錦灰堆文創產品題字。

“顛倒橫斜任意鋪,半頁仍存半頁無。莫道幾幅殘缺處,描來不易得相符。”這幾句詩所描寫的是我國一種特殊的畫種——錦灰堆。

西安城牆上,市民、游客拿著有錦灰堆元素的扇子,戴著有錦灰堆元素的遮陽帽,打著有錦灰堆元素的晴雨傘,一股“國潮風”扑面而來。錦灰堆省級非遺傳承人封晶說:“扇子、遮陽帽和晴雨傘是最受歡迎的錦灰堆文創‘三寶’。”

仔細看,錦灰堆文創產品上有西周的青銅器、秦漢的磚瓦、唐代的壁畫、古老的城牆、兵馬俑、古錢幣等元素。這些極具特色的文化符號和諧地聚集在一幅畫作之中,呈現出創作者豐富的想象和別出心裁的巧思。

為保護與傳承這項古老的非遺技藝,西安城牆景區特設錦灰堆藝術中心。8月10日,記者走進該藝術中心,與封晶一起探尋錦灰堆的藝術魅力。

溯源 廢紙殘卷的美學

錦灰堆又名“八破圖”“集珍”“打翻字紙簍”等。這些名字雖然聽起來十分古怪,但是細細品味,似乎又頗具玄機。

錦灰堆蘊含著一種廢紙殘卷的美學,任何元素,比如古舊字畫、青銅拓片、碑文拓片、虫蛀古書、扇面信札都能成為主角,通過疊加、煙熏、做舊等手法,展現一種抑揚頓挫的凌亂美。如此奇妙的藝術形式,被美國學者南希·柏琳娜稱為“中國的幻境畫”。

“大多數人對‘錦灰堆’這個名字都比較陌生,第一次聽到這個詞,或者初次見到錦灰堆作品,都會覺得它是創作者把各種元素粘在一起的。因為錦灰堆作品極具立體感,再加上名字裡有個‘堆’字,更讓人覺得是粘在一起的。其實不然,錦灰堆是可以把書、畫、拓、印巧妙結合的國畫藝術。”封晶說。

相傳,錦灰堆的產生始於元初的繪畫大家錢選。一次醉酒興起,錢選將當天散落在飯桌上吃剩的殘物,如蟹腳、蚌殼、魚刺等,信手繪成一幅橫卷,隨即揮筆題款“錦灰堆”。旁人見了,個個稱奇。

還有一種說法是,錦灰堆起初只是畫家成畫后對剩余筆墨的幾筆游戲,通常是對書房一角的隨意勾勒。翻開的字帖、廢棄的畫稿、參差的禿筆,雜亂無章、層層疊疊擠入畫紙,看上去就像是字紙簍打翻了,故又名“打翻字紙簍”。

“‘錦’指的是精致絲織品,意為美好的有價值的事物﹔‘灰’是指作品中展現的殘破無章的雜物像從灰堆裡拾出來的,也象征著回憶﹔‘堆’,一方面是指錦灰堆重要的繪制技藝,層層堆疊的畫面效果,另一方面是指作者復雜多樣的情緒堆砌。”封晶說。

在陝西,可追溯的錦灰堆第一代傳承人是已故的馬子雲先生。1918年,馬子雲開始在西安學習錦灰堆繪制技藝。1947年,他赴故宮博物院從事金石鑒定、古舊字畫及歷代錦灰堆作品的修復等工作。隨后,馬子雲將錦灰堆技藝傳給第二代傳承人茹小石。茹小石於20世紀70年代末開始在西安市雁塔區、碑林區、灞橋區等地教授錦灰堆技藝,其作品主要是結合自己擅長的金石拓印技藝,輔以傳統水墨畫技藝制作而成。

封晶師從茹小石,成為錦灰堆第三代傳承人。她自幼與祖父、父親學習中國傳統繪畫、書法,大學期間學習漢語言文學專業,這些都為繪制錦灰堆奠定了扎實深厚的功底。

在創作錦灰堆的過程中,封晶發展出了有自身特色的繪制風格,將帶有“殘破”之態的文玩片段與歷史厚重感十足的器物合二為一,既有傳承,又有創新。

“西安有豐富的歷史積澱和民間文化藝術資源,這些都是我的創作源泉。”封晶說。

傳承 兼具多種藝術元素

在錦灰堆藝術中心,一張長桌上放置著許多文物和繪畫工具,平鋪著一幅封晶正在為華清宮創作的錦灰堆作品,畫面涵蓋了華清宮、山水、刻印、書法、拓片等元素。

“你們看,這塊西漢時期的磚,也是創作錦灰堆的重要元素。我需要找一個合適的構圖位置,把它放在紙下邊,然后將用白芨泡好的中藥水噴在紙上面,磚上的圖案就會很神奇地顯現出來。之后,用排刷刷出畫與磚之間的空氣,再用拓包蘸取顏料用力、均勻地把磚上的紋路拓在畫上。”封晶展示著錦灰堆創作的流程之一。

錦灰堆要求傳承人有較高的藝術素養,書、畫、拓、印四種技藝缺一不可。“錦灰堆傳承人要會模仿各家字體、各類碑帖,善於創作花鳥魚虫、山水、人物畫,還要能臨摹古舊字畫,並且要會拓印,熟知各類碑拓、青銅器造型。此外,傳承人還要會篆刻各種印章,善於觀察,善於疊構。”封晶說,“我的學生寇名方之前是學雕塑的,畢業之后和我學錦灰堆,她上手就比較快一些。”

“錦灰堆中的拓片主要使用全形拓技法。全形拓也稱立體拓、器物拓、圖形拓,是一種主要以墨拓技法完成,輔以線描、繪畫、傳拓、剪紙拓等技法,把器物原貌轉移到平面拓紙上的一種技藝。”寇名方說。

這幾年,封晶將概括勾勒的生動意象與繁雜的磚拓工藝結合,大膽嘗試朱砂、水粉等顏料的綜合利用﹔同時,沿用錦灰堆參差破損的表現形式營造出錦灰堆的傳統文化氛圍。多種創意完美融合,使錦灰堆具有了前所未有的視覺沖擊力。

一次偶然的機會,應西安市碑林區實驗小學校長張琪邀請,封晶去學校為學生們講授錦灰堆技藝,引起了小學生的強烈興趣。“為小學生授課,我們想了一個創新的方式,先讓孩子們准備各種紙張,在上邊作畫,再把這些碎片按照孩子們自己的想法,粘貼在一起,這雖然不是傳統意義上的錦灰堆技藝,但是為孩子們種下了藝術的種子。現在,我們每年還會給他們在學校辦錦灰堆作品展。”封晶說。

跟隨封晶學習錦灰堆的主要是西安美術學院、西安交通大學的學生,以及對錦灰堆藝術有興趣的人。目前,封晶已有十幾名穩定的傳習對象及近百名利用業余時間學習的傳習對象。

為了將這一技藝完整地傳承下去,封晶已參編、合著和主編多部關於書畫理論研究的著作,公開發表多篇相關論文,並多次參與社會公益活動及文化活動。

封晶說:“傳承錦灰堆藝術,就是學習和走進優秀傳統文化的過程。我的願望是讓更多的人了解錦灰堆,喜歡錦灰堆,並將它完整地傳承下去。這也是我作為傳承人的使命。”

衍生 創作主題錦灰堆

在錦灰堆的藝術創作中,我們看到的是沉澱的歷史,是豐富的文化。作為中華民族非物質文化遺產中的一顆珍珠,它折射著文化和時間的光芒、輝映著傳承人的心血與智慧,在今天,依舊熠熠生輝。

非遺傳承人在錦灰堆畫作特點的基礎之上,根據不同城市、企業、景點及各類行業的文化、主旨等內容,創作專屬風格類的主題錦灰堆作品。這類作品可以用豐富詳盡的畫面表現出每個城市、每個企業、每個景點完整多樣的風貌和文化內涵,形成具有代表性的文化IP。

多年來,封晶不斷受邀為城市、企業提煉繪制主題性的錦灰堆作品,並開發了上百種錦灰堆系列文創,創作出長安十三朝、深圳改革開放四十周年、延安革命聖地等多個主題的錦灰堆作品。

在文化IP形成的基礎之上,主題錦灰堆作品可以衍生出豐富多樣的創意載體。比如錦灰堆文化牆、錦灰堆浮雕建筑、錦灰堆文創產品、錦灰堆科技裝置、錦灰堆展示空間等一系列現代化文化展示窗口。

“各個城市的人們也都驚訝於自己的城市原來可以如此描繪和呈現。這些作品后來被開發為文創產品,比如隨處可見的背包、絲巾、雨傘等,功能不再單一,成為具有鮮明城市特點的文創用品,也成為城市靚麗的風景線。”封晶說。

讓文物“活”起來,讓非遺“活”起來,是封晶一直追求的目標。2019年,封晶首次讓古老的非遺與國際時裝跨界合作,將一幅名為“十三朝”的錦灰堆作品送上了T台。在世界精英模特大賽中國區總決賽上,“錦灰堆”系列時裝讓現場的評委們眼前一亮。

2021年,十四運會在西安舉行,封晶為十四運會設計的錦灰堆非遺絲綢方巾,成為官方特許商品。這幅作品提煉出陝西最具代表性的大雁塔、兵馬俑等文物元素,將秦磚漢瓦、碑石拓片等極具特色的文化符號與十四運會巧妙結合,既有傳統性,又有創新性。

今年3月,封晶創作的以澳門歷史文化為背景題材的錦灰堆作品展在澳門舉行。作品中既有古老的歷史遺存,又有現代都市的繁華景象,可以說是一組傳統與現代、古老與創新交相輝映、兼容並蓄的藝術大作。

近年來,封晶和團隊不懈努力,使得錦灰堆文創產品形式豐富、品類齊全,已形成從設計、生產到宣傳、銷售較為成熟的產業鏈。團隊開發了很多頗具代表性的文創產品,涉及服裝、家居、食品等領域。

“讓非遺文化活起來,是我們傳承人責無旁貸的使命。在傳承錦灰堆非遺文化的同時,我們希望有更多人關注這個非遺項目,做好文創產品,讓古老的文化遺產更好地融入現代生活。”封晶說。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量