激发“生命力” 激活“发展力”

——陕西非遗活态传承调查

第二届“华山论技”非遗进景区活动现场,华阴老腔精彩亮相。

5月15日,古琴艺术非遗代表性传承人郭喜萍向学生讲解古曲弹唱技法。

关中五地非遗美食大集上的美食。

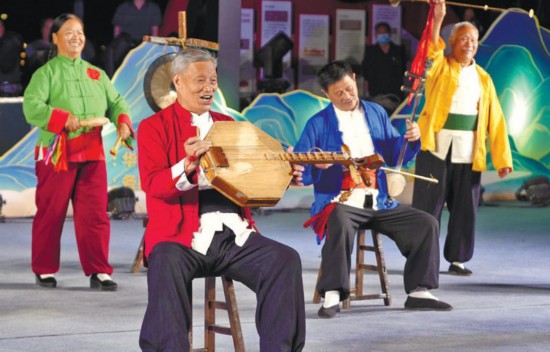

秦腔演员在表演。

从秦腔的慷慨激昂到陕北民歌的高亢悠扬,从西安鼓乐的磅礴大气到陕南小调的轻柔婉转,从剪纸的细腻精巧到耀州瓷的温润如玉,从皮影戏的光影流转到凤翔泥塑的生动传神……陕西这片承载着华夏文明起源与繁盛的土地上,孕育了众多珍贵的非物质文化遗产。

91个国家级非遗代表性项目、766个省级非遗代表性项目,2个国家级文化生态保护区,是历史的烙印、民族的记忆,蕴含着中华文化的深厚底蕴、见证着中华文明的绵延传承。

近年来,陕西将非遗保护作为坚定文化自信、推动文化繁荣的重要抓手,大力加强文化遗产保护传承,持续推动非遗创造性转化与创新性发展。

系统保护 坚守文化之根

“在得知陕西快板被列为国家级非遗的时候,我情不自禁地流泪了。”5月9日,再次说起陕西快板的发展之路,85岁的陕西快板国家级非遗代表性传承人刘文龙依然很激动,“如今,陕西快板的第四代、第五代传人已经接过接力棒。”

“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙……”古琴传习坊正琴堂里,古琴艺术非遗代表性传承人郭喜萍正在授课。她所弹奏和吟唱的,正是《诗经》中的《小雅·鹿鸣》。

为恢复古琴曲、古诗词弹唱,郭喜萍到全国各地学习吟唱、编曲、打谱,并编写同时显示指法谱与简谱的双曲谱。如今,她开设公益课向学生讲解古曲弹唱技法,还前往华胥陵、周公庙等古迹遗址探访并演奏与之相关的古琴曲,以短视频形式传播陕西悠久的历史文化。

非遗凝固的是历史,展示的是生活,传承的是匠心。非遗传承保护,不仅要守护技艺,还要留住民族的根与魂。

近年来,陕西大力加强文化遗产保护传承,持续推动非遗创造性转化和创新性发展,实施了一系列抢救性保护、整体性保护和生产性保护措施,走出了一条夯实根基、打造品牌、活化利用、融入生活的发展之路。

从《陕西省“十四五”非物质文化遗产保护规划》等制度法规的出台实施,到全省1500多个各类非遗陈列展馆、传习所等的建成开放,再到持续活跃在国际节庆展会中的传统艺术形式、荣获众多重量级奖项的非遗精品剧目……越来越多的非遗焕发出新的“生命力”。

作为立法保护秦腔剧种的呼吁者和参与者,西安易俗社党支部书记、社长惠敏莉感受颇深。“2022年,全国首个省级层面制定的戏曲类地方性法规《陕西省秦腔艺术保护传承发展条例》出台实施,为秦腔和陕西其他戏曲剧种的保护传承提供了法律支撑,也给予了戏曲人强大的底气。如今,易俗社文化街区里,每天两场的惠民演出、免费开放的易俗社百年博物馆、常态化开展的非遗研学游等,都是戏曲艺术展示传承的公益课堂。”惠敏莉说。

从创新举办陕西省首届非遗发展大会,到持续开展“古城过大年”“全国秧歌展演”等品牌活动,再到精彩亮相国内外重大文化交流活动……陕西非遗已成为讲述中国故事的文化使者,在坚守文化根脉中拥抱时代,在 国际舞台上彰显中国气派。

守正创新 活化传承路径

在城市商圈品尝非遗美食,是怎样的体验?5月1日,在西安SKP商场举办的关中五地非遗美食大集上,27个饮食类非遗代表性项目的制作工艺、免费试吃的美食,让“老饕”们直呼“嫽扎咧”。

在高速服务区赶非遗大集,是怎样的场景?“五一”假期,来自全省的近200种与非遗相关的产品和非遗美食亮相陕西50余个高速服务区,让服务区变身非遗助农的交通驿站、休闲胜地。

上千人同唱秦腔经典剧目,是怎样的感受?5月1日,西安易俗社文化街区的露天广场上,来自四面八方的戏迷、游客在秦腔名角的带领下齐声高唱“祖籍陕西韩城县”。这一刻,陕西人血脉中的“秦韵秦魂”得到具象化呈现。

“陕西各界通力合作,开展形式多样的展演展销活动,举办传统手工技艺非遗大展、非遗文创设计大赛等活动,助力非遗代表性项目转化发展;将非遗文创研发纳入高校教学课程,鼓励设计师与非遗代表性传承人合作开发符合年轻人审美的产品,探索非遗传承路径。”陕西省文化馆馆长邵怡表示,非遗保护传承早已深入全省公共文化工作的各个环节。

“去年,我们小组创作的‘富平柿饼’系列文创作品作为非遗文创研发成果在西安市非遗代表性项目文创研发展览上展出,包装设计被应用到产品开发中。对我们艺术专业的学生来说,这是莫大的鼓舞和激励。”陕西科技大学艺术设计学院学生罗丹说。

当静态的展示陈列变成动态的参与互动,当传统的非遗技艺变成时尚的生活方式,古老非遗迸发出满满的“发展力”。

在西安,大唐不夜城、长安十二时辰等主题街区成为沉浸式体验中华优秀传统文化的实践空间。

在咸阳,茯茶已形成完整产业链,带动1.8万人就业,年综合产值达32亿元,取得共建“一带一路”国家和地区多个国际注册商标。

在榆林,2025年全国秧歌展演吸引270万余名游客实地参与、7000万名网友线上关注,实现旅游收入超14亿元,形成“文化引流—消费转化—产业升级”飞轮效应。

省文化和旅游厅非遗处相关负责人介绍,陕西充分发挥非遗特别是传统工艺资源优势,持续推动非遗工坊建设,全省265家省级非遗工坊累计带动就业超12万人次。

如今,渭南富平柿饼、安康石泉中坝非遗作坊小镇等成为带动当地乡村经济发展的“新引擎”,凤翔泥塑、西秦刺绣等非遗技艺助推集生产、销售、培训于一体的帮扶就业机构产生并发展,小小的非遗工坊“变身”助力乡村振兴的大平台,走出了“政府引导、企业主导、传承人品牌带动”的非遗转化利用之路。

“巧娘草编手工艺农民专业合作社创办至今,培训超6000人,年产值约600万元,不仅让十里八村的残疾人、留守妇女、困难群众有了就业增收的渠道,还让临渭草编走进了人们的日常生活、销售到海外,被更多人知晓。”手拿新创作的哪吒草编蒲扇,临渭草编非遗代表性传承人陈春苗笑着说。

跨界融合 开拓发展空间

“陕西也有扎染技艺啊,我还以为扎染是云贵地区的特色呢!”“原来这个唐流彩已经有上千年历史了!”……当非遗传承志愿者带着非遗代表性项目走进社区、乡村、学校,古老的非遗让参观者发出感慨。

将蓝晒工艺应用到剪纸技艺中,西安剪纸非遗代表性传承人雷俊以相片曝光的原理制作出独特的蓝白两色剪纸作品;将中草药与面塑原料相结合制作而成的中草药面塑,莲湖面塑非遗代表性传承人张倍源解决了面塑作品无法长期存放的问题;用3D打印技术代替传统泥捏工艺,鱼化泥叫叫非遗代表性传承人杨帆让泥制玩具有了更加精致的新形态……坚守初心与梦想的非遗人开始跨界,通过一场场“非遗+”的创新探索,为非遗传承发展开辟了新的赛道。

拥有身体的汉代人面瓦当、造型逼真的韘形玉佩……西安碑林彩塑非遗代表性传承人王丽的工作室里,随处可见的文创作品让非遗有了更形象、更立体的展示传播载体。

“这些以文物为原型的面塑作品,不是简单的形象复刻,而是传统文化的再现、非遗技艺的展示。”王丽说。

当文物“镇墓陶兽”以及大雁塔、小雁塔通通“变身”毛绒玩具,当茯茶以“秦半两”“秦·跪射俑”的形象出现在货架上,当黄芪、党参、柴胡等中草药化作动漫IP为陕西非遗代言……“非遗+文创”,让非遗拥有了可观、可感、可触摸的艺术价值和商业价值。

“我在网上看到这个‘阳台音乐会’展示了西安鼓乐、陕北说书、华阴老腔等陕西非遗艺术形式,就专程和朋友来看。”5月17日下午,西安市碑林区太阳庙门的一栋三层小楼下,早早就来占座位的市民罗旎说出了对非遗艺术的喜爱和期待。

当一方小小阳台成为众多非遗艺术的演出舞台,当秦腔微短剧《火焰驹》登上电视大荧屏,当线上直播成为汉调桄桄的传播方式……“非遗+新型传播方式”让越来越多的传统艺术形式被人们“看到”。

“无论是非遗代表性传承人与艺术家、设计师、高校师生的跨界合作,还是非遗代表性项目与演艺、体育、旅游等不同领域的深度融合,融入生活、回应时代是每一个非遗人的‘必答题’。”省非遗保护中心原副主任、著名民俗学家修建桥说,在继承的基础上创新创造,在保护的基础上发展传承,非遗终将在实践中回归生产生活。(记者 柏桦)

分享让更多人看到

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量