在博物館,邂逅地球另一端的古老文明

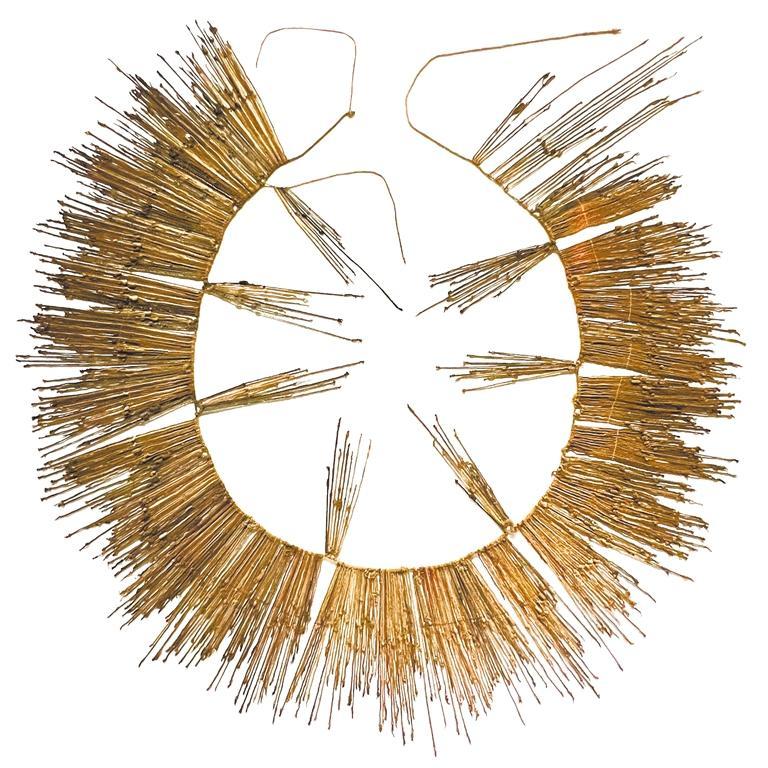

被稱為“吉氆”的記事結繩。 本報記者 趙茁軼攝

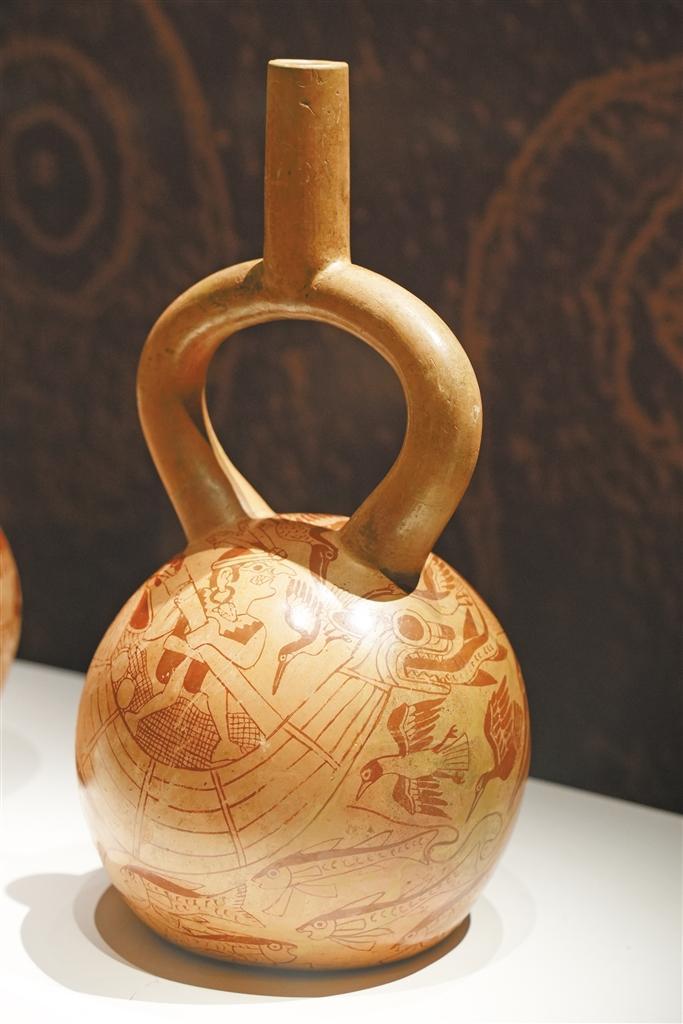

神在月亮船上劃槳細紋陶瓶。 本報記者 王熙攝

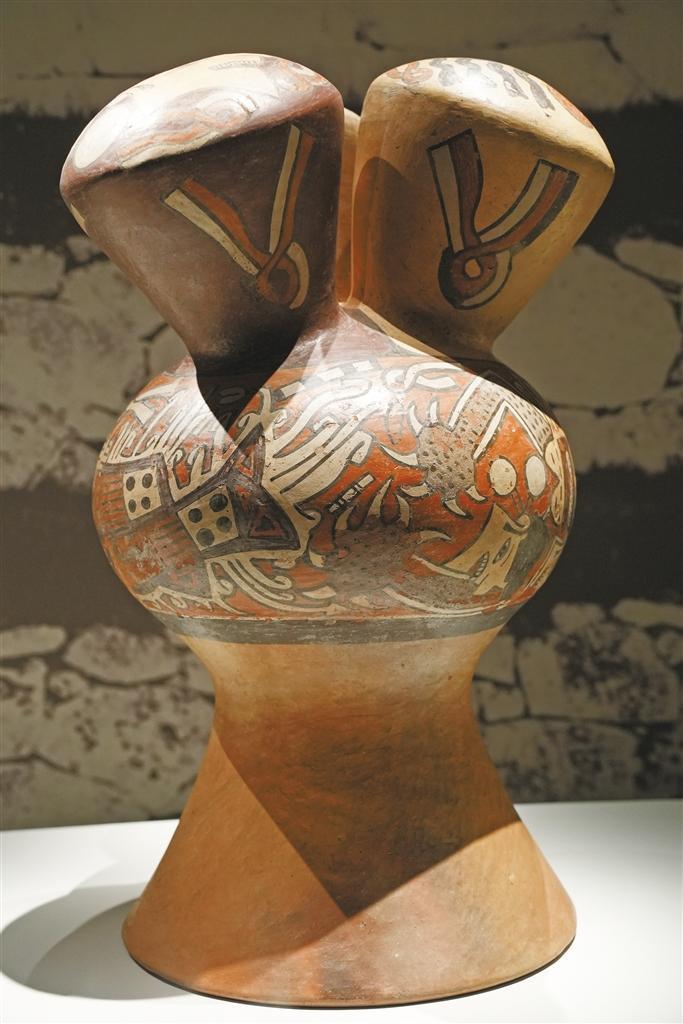

彩繪陶鼓。 本報記者 王熙攝

六月十五日,陝西歷史博物館館長侯寧彬(右)向游客講述印加帝國的形成過程。 本報記者 趙茁軼攝

貓科動物造型的器皿、宏偉的巨型岩石建筑群、繁復的結繩記事……這些印跡皆來自秘魯,龐大的印加帝國在此締造,燦爛的安第斯文明在此發展。但在16世紀,這一地區的文明遭受了毀滅性的打擊。

幸運的是,曾經輝煌的安第斯文明在考古發掘的幫助下得以重見天日,其所蘊藏的珍寶在近期漂洋過海來到中國。

6月10日,由陝西省文物局與秘魯文化部聯合主辦的大型引進展覽“消失的文明——印加人和帝國四方之地”在陝西歷史博物館開幕。168件(組)精美文物講述著印加往事,帶領觀眾走近地球另一端的古老文明。

■ 文物是文明的見証者

“消失的文明——印加人和帝國四方之地”展覽內容分為“精彩的前奏:公元12世紀前的安第斯文明”和“輝煌的頂峰:公元12世紀至16世紀的印加帝國”兩大部分。展出的168件(組)精美文物來自秘魯印加博物館等14家博物館。展出的文物類別豐富,有骨器、陶瓷、金屬、石器、木器、紡織品、繪畫和木乃伊等,均為反映印加帝國和安第斯文明的重要物証,具有較高的歷史、科學和藝術價值。

“每一種文明都有其發展演變的過程。印加帝國存續的時間僅有不到200年,但2萬年前,安第斯山脈就已經出現人類活動。我們希望大家在了解繁榮的印加文明及帝國特點時,也能夠了解它的形成過程。”談到布展結構時,陝西歷史博物館館長侯寧彬表示,“因此,我們將展覽分為兩部分,第一部分的‘前奏’就是告訴大家印加文明是在什麼背景下產生的,第二部分則重點講述文明鼎盛時期印加帝國各個領域的生產創造。”

侯寧彬表示,在甄選文物時,策展人員力求還原安第斯文明的全貌。選品既要有全面性,能反映文明發展的鏈條,讓觀眾對其發展序列有所了解,又要有特殊性,能夠代表當時文明本身的特點,具有代表性和說服力。

一件件文物濃縮著數千年文明的絢爛之美。基於這樣的考量,本次展覽中的展品涵蓋宗教、建筑、農業和海洋文化等多方面,生動翔實地反映出安第斯文明各時期的主要特色。

在安第斯文明早期,豐富多彩的各種文明已登上歷史舞台。莫切文化是安第斯地區“古典語言化盛開的花朵”,展品神在月亮船上劃槳細紋陶瓶是莫切文化的杰作。工匠充分利用了器物的外表面,將畫面內容合理布局,使畫面豐富、生動。納斯卡文化以絢麗多彩的陶器和紡織品聞名於世,彩繪陶鼓屬於納斯卡文化晚期作品,通常與排簫、喇叭、口哨和長笛一同進行演奏﹔瓦裡文化則以嚴謹的棋盤式布局改良了城市建設,這一時期的大型人形罐呈現出一個身穿華服外衣的男性形象……

印加帝國不僅延續了早期安第斯文明各文化的傳統,更在建筑、紡織陶器和國家治理方面都有創新之處,是古代安第斯文明的集大成者。印加帝國晚期的古城遺址馬丘比丘形似迷宮,結構完備,被列入了世界文化遺產名錄﹔印加帝國的紡織品至今仍是世界上最具代表性的手工藝品之一﹔印加帝國的歷史主要通過印加人口口相傳的故事以及被稱為“吉氆”的結繩記錄下來。這種結繩記事的記錄體系至今仍沒有被破譯。

“我們希望在展出過程中把整個安第斯地區的文化通過各種文物表現出來。物証是解讀社會面貌和古代信息最直觀的方式,這些文物都是文明的見証者。”侯寧彬說。

■ 交流的“種子”早被埋下

關於安第斯文明的起源,學界眾說紛紜。目前較受認可的觀點是,大約在距今2萬年至1.5萬年前,一批東亞人經白令陸橋(今白令海峽)來到北美阿拉斯加,隨后進入北美內陸,散居在南美各地。這群東亞先民成為美洲原始居民印第安人的祖先,並創造出了聞名世界的瑪雅、阿茲特克和印加三大文明。

由此可見,東方與美洲的文明早在萬年前便產生了交流。“到現在為止,我們還沒有在南美發現古人類或古猿的証據鏈,因此考古學家普遍認為南美的文明可能源於歐亞大陸。”侯寧彬介紹,“安第斯文明可以稱得上文明‘遷徙’或交流的見証。”

在漫長的歲月中,這些美洲原始居民創造了無數歷史文化財富。這片土地上興起了查文、納斯卡、莫切、迪亞瓦納科等眾多古代文化中心。高度發達的印加文明以此為基礎發展起來,成為整個安第斯文明的鼎盛階段。

盡管身處封閉環境,文明的交流卻未被隔斷。美洲被哥倫布的環球航行船隊“發現”后,與世界的聯系愈發緊密。從明朝開始,南美洲的農作物相繼被引入中國。玉米、馬鈴薯等農作物先在沿海地區被人們種植,而后又被推廣到全國。這些農作物的廣泛種植促進了當時中國經濟的發展和人口的增長,也改變了中國的傳統飲食結構與習慣。中國的一些農作物也傳到了南美洲,對當地產生極大影響。

2016年是中秘兩國建交45周年。“天涯若比鄰——華夏瑰寶秘魯行”大型文物展在秘魯考古、人類學和歷史博物館開幕。該展覽展品主要由陝西歷史博物館和故宮博物院提供,其中陝西歷史博物館提供了自新石器時代至唐代的展品共60余件(組),佔全部展品的一半以上。這背后是中秘兩國政府部門、藝術機構的共同努力。這次展覽讓秘魯民眾能夠近距離欣賞獨具特色的中國古代文物,感受到中國古代文明的獨特魅力和中國文化的深厚底蘊。

“消失的文明——印加人和帝國四方之地”展覽正是對“天涯若比鄰——華夏瑰寶秘魯行”的呼應。文明的種子從東亞到南美,在相距萬裡的土地上結出了燦爛的果實。一方是華夏民族創造的中華文明,一方是太陽子民建立的四方之國,兩片文明的沃土在21世紀的博物館中,再次產生了交集。

■ 從燦爛文化中汲取力量

中國和秘魯都擁有悠久的歷史和燦爛的文化。將秘魯的歷史搬進中國的博物館,為中秘兩國的人文交流搭建起一座相互理解、相互溝通的橋梁。在越來越發達的科技加持下,博物館通過文物實証、多媒體等方式更直觀展現地區文明面貌,讓中國觀眾能夠深入了解來自遙遠南美洲的古安第斯文明。

6月15日,來自沈陽的游客劉南向對展廳內的文物贊嘆不已:“我是專門從沈陽來參觀陝西歷史博物館的,沒想到遇到了關於印加帝國的展覽。我恰巧在前幾年去過秘魯,看著展廳內的文物和介紹,我能感受到博物館的用心,也感受到更多印加帝國文化的魅力。”

“我們想要了解一個地區的文明,最便捷、有效的一個方式也許就是參觀博物館裡與之相關的展覽。我們希望通過陝西歷史博物館這個平台,讓三秦大地乃至中國的百姓能夠感受到異域文明的魅力。”侯寧彬說。

文明因交流而多彩,文明因互鑒而豐富。文明交流互鑒是推動人類文明進步和世界和平發展的重要動力。“消失的文明——印加人和帝國四方之地”展覽提供了一個窗口,讓觀眾在陝西歷史博物館裡不僅能了解陝西的文化、中國的文化,更能了解全世界的文明,了解不同文明在形成過程中發生的故事。

印加文明沒有文字,沒有留下任何書面的歷史記載,因此關於印加歷史文化仍然存在很多爭議。盡管如此,策展人員仍希望觀眾可以從展覽中感受到印加文明的輝煌、中西文明的差異以及人類文明的多樣性,並以寬廣的胸懷借鑒與吸收人類文明的一切優秀成果,來創造中華民族的輝煌未來。

“在博物館這個空間裡,觀眾能夠感受到先民們的智慧,進而產生自豪感,從先民創造的燦爛文化中汲取精神力量。展覽對觀眾們今后的生活能夠產生一些積極影響,我覺得這才是博物館最重要的作用。”侯寧彬說。

據悉,“消失的文明——印加人和帝國四方之地”展覽會在中國的5個城市進行巡展。在陝西歷史博物館舉行的首站展出結束后,巡展將進入揚州、深圳等城市,繼續向廣大人民群眾展現印加帝國的神奇風貌。

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量